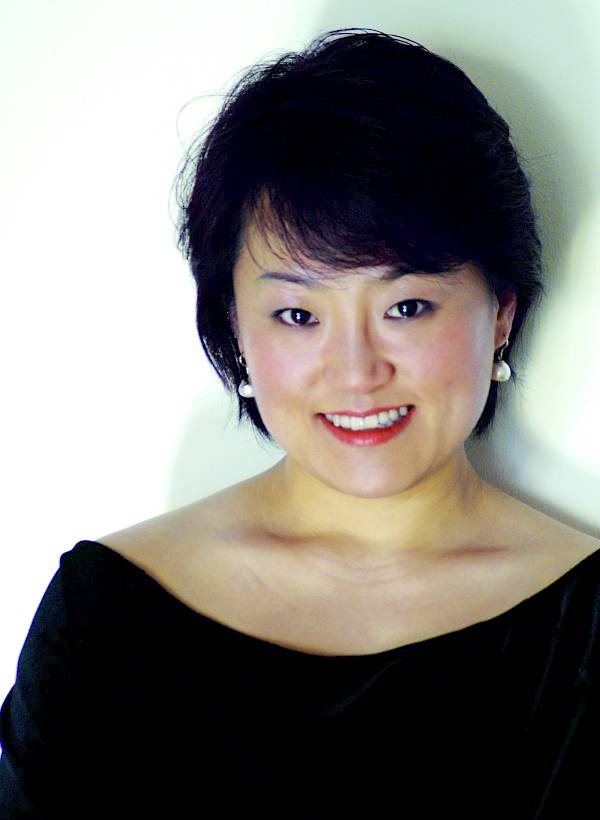

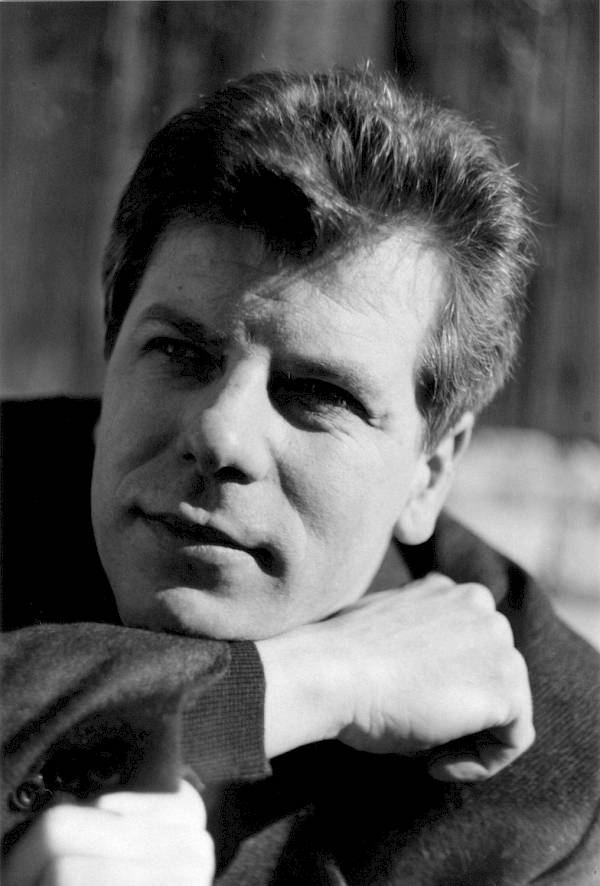

«Aida» erzählt von versteinerten politischen Verhältnissen, einer chancenlosen Jugend und dem Fremdsein in der Welt. Ein Gespräch zwischen Regisseurin Tatjana Gürbaca, Bühnenbildner Klaus Grünberg und Dramaturg Claus Spahn vor der Premiere 2014.

Aida spielt in Ägypten. Was hat Giuseppe Verdi an diesem Schauplatz interessiert?

Tatjana Gürbaca: Er hat seine Stücke oft an abenteuerliche Plätze verlegt. Alleine von Un ballo in maschera gibt es drei Fassungen, und eine davon spielt bei den Eskimos. Verdi sucht sich historische Stoffe und liest sie aus seiner Gegenwart heraus. Auch mit Aida zielte er auf seine eigene Zeit ab und weniger auf ein historisches Ägypten. Es gibt Briefe von ihm, die erkennen lassen, dass er mit der imperialistischen ägyptischen Gesellschaft, die er in der Oper entwirft, das Preussen seiner Zeit meinte, das ihm so verhasst war. Indem Verdi die Opernstoffe in seine Gegenwart übersetzt, verleiht er ihnen überzeitliche Relevanz, und deshalb erzählt Aida aus sich selbst heraus auch wahnsinnig viel über unser Heute. Man schaut sich die gesellschaftlichen Situationen und Gefühlslagen der Hauptfiguren an und denkt: Ja genau, kenn ich gut.

Die Oper vor Pharaonenpalästen und Pyramiden spielen zu lassen, ist also ein Missverständnis?

Klaus Grünberg: Für mich ist es offensichtlich, dass Verdi nicht an der Abbildung eines authentischen Ägyptens interessiert war. Verdi schaut mit seiner Musik die ganze Zeit hinter die Fassaden! Dem muss man Rechnung tragen.

Der Blick auf die ägyptische Kultur war zu Verdis Zeit voll von Projektionen. Das Ausgrabungsfieber am Nil war getrieben von kolonialen Eroberungsfantasien und einer Sehnsucht nach vergangener Grösse. Die Pharaonenpaläste und Königsgräber, die da plötzlich aus dem Wüstensand auftauchten, standen vor den Europäern wie eine Stein gewordene Fata Morgana. Eine Orientfantasie des 19. Jahrhunderts.

Gürbaca: Verdis Ägypten zeigt ein Machtsystem, das in seiner inneren Verfasstheit hohl und erstarrt ist. Es wird dominiert von alten Männern und ist gekennzeichnet durch eine enge Verzahnung von politischer und religiöser Macht. Verdi hat in Aida zum Beispiel viele Rituale komponiert, deren Funktion es ist, das herrschende politische System zu zementieren. Dieses Ägypten agiert nur noch, um seinen Status quo zu erhalten. Es lenkt von seinen Problemen im Inneren ab, indem es Krieg gegen einen äusseren Feind führt.

Grünberg: Man erkennt eine saturierte, in ihren Strukturen festgefahrene Wohlstandsgesellschaft – also etwas, das uns heute sehr vertraut vorkommt. Und es gibt eine junge Generation, die hochbefähigt ist und etwas erreichen will im Leben, in dieser Gesellschaft aber nicht zum Zug kommt. Es ist für sie unmöglich, aus der Statik der Verhältnisse auszubrechen. Sie lebt im Wohlstand der Eltern. Es ist nicht ihre Welt, sondern eine ererbte.

Gürbaca: Gleichzeitig fokussiert das Stück andauernd ferne Fluchtpunkte und Sehnsuchtsorte. Alle wollen weg und woanders hin. Es werden ständig Orte besungen, an denen man gerne wäre. Einmal ist es der Thron an der Sonne, der Radamès Aida errichten will. Dann heisst es wieder: Komm, wir gehen in die Wüste. Die Realität kippt ständig in Wunsch und Traumwelten.

Grünberg: Und alle befinden sich in einer merkwürdigen Wartesituation. Die Elterngeneration, repräsentiert durch den König und Ramfis, suggeriert, alles sei erreicht und es fehle an nichts. Aber genau das ist für die junge Generation ein Riesenproblem, weil sie im Grunde gar nicht gebraucht wird. Sie wartet vergeblich auf eine Aufgabe und wird einfach übergangen.

Gürbaca: Die Frauen noch mehr als die Männer. Amneris, die Königstochter, ist auf dem Gipfel ihrer Jugend, ihrer Schönheit und ihrer Fähigkeiten und kann trotzdem nur auf Radamès warten und hoffen, dass er sie zur Frau nimmt. Schrecklich. Aber Radamès nimmt sie nicht.

Die Verschiebung von Traum und Wirklichkeit, die in dem Stück eine grosse Rolle spielt, beginnt gleich mit der ersten Arie. Was passiert mit Radamès im berühmten «Celeste Aida»?

Gürbaca: Ich habe in den Vorbereitungen oft gedacht, dass das Stück eigentlich Radamès und nicht Aida heissen müsste, weil er am meisten zwischen zwei Welten und divergierenden Wünschen hin und her gerissen ist. In «Celeste Aida» kommt das zum Ausdruck: Er will eine Aufgabe und Erfolg haben und ein Abenteuer bestehen. Zugleich gibt es die Liebe zu dieser Frau, die total realitätsfern ist. Er sieht nicht, dass er mit Aida schon aus gesellschaftlichen Gründen gar nicht zusammen kommen kann. Er singt, dass er ihr einen Thron an der Sonne bauen will. Aber er setzt sie an den falschen Himmel! Verdi hat diesen Realitätsverlust sehr genau komponiert. Die Gesangslinie steigt hoch hinauf, und in der Begleitung folgen ihr flirrend nur die hohen Orchester instrumente. Der Traum hat schon alleine musikalisch überhaupt kein Fundament. Radamès wird als hochempfindsamer, verletzlicher Träumer erkennbar. Man hört in der Musik gewissermassen schon sein schwaches Nervenkostüm durch. Er scheint in Aida auch viel mehr zu suchen als eine Partnerin, die zu ihm passen könnte. Ich vernehme da auch eine Sehnsucht nach etwas Mütterlichem und Beschützendem. Vielleicht sieht er in ihr auch eine Art afrikanische Urgöttin, der er einen Thron im Himmel bauen will.

Ausgerechnet die vermeintlich prächtigste und ausstattungssüchtigste Verdi-Oper erzählt immerzu von höchst fragilen und komplizierten Seelenlagen.

Grünberg: Genau. Verdi fährt auf den ersten Blick einen riesigen Repräsentationsapparat auf, der dann aber überraschend viel Freiraum lässt, auf die Rückseite zu schauen und zu beobachten, was in den privaten Räumen dahinter stattfindet.

Gürbaca: Das ist schon im Vorspiel angelegt in dem intimen Ton, der da angeschlagen wird und den sehr zarten Linien. Ich finde es auch bezeichnend, dass Verdi in Aida zwar für den ganz grossen Chor schreibt, aber vieles davon nur hinter der Bühne erklingen lässt. Es gibt ja eigentlich nur zwei wirklich grosse Chormomente: Das ist einmal die «Guerra, Guerra»-Szene im ersten Akt, in der alle in den Krieg wollen und dem zukünftigen Sieger zujubeln. Und dann eben im zweiten Akt die Triumphszene, die jeder kennt.

Ich finde, die «Guerra»-Szene erzählt viel über den (Anti-)Realismus in Verdis Opern. Bis sie losbricht, ist das Stück immer nah dran an den Figuren. Amneris, Aida und Radamès besingen im Terzett ihre unterschiedlichen Liebeshoffnungen. Und dann schlägt wie aus dem Nichts die Stimmung um. Plötzlich steht ein riesiger Chor auf der Bühne, peitscht sich hoch in frenetische Kriegslust und Jubel hysterie, und ehe man sich versieht, ist die emotionalisierte Masse auch schon wieder verschwunden, und wir erleben etwas ganz anderes – die Einsamkeit von Aidas «Numi Pietà» Arie. Das wirkt sehr surreal.

Grünberg: Wenn die ganz grossen Momente kommen, ist der Umschlag bei Verdi oft so abrupt, dass man das Gefühl hat, da kann gar kein realistischer Szenenwechsel gemeint sein. Das sind Bilder, die nebeneinander stehen oder ineinander geblendet sind. Man fragt sich in Aida immer wieder: Was ist hier eigentlich real? Radamès wird feierlich zum Feldherrn gekürt. Schnitt. Plötzlich ist der Krieg vorbei, und alle warten auf die Rückkehr des Siegers. Sehr merkwürdig.

Gürbaca: Für mich ist ganz klar, dass Verdi, würde er heute leben, Filmregisseur wäre. Er komponiert ständig Gegenschnitte, Kamerafahrten, Close-ups und Zooms. Auch in der Triumphszene gibt es so einen Moment: Alle singen, der Chor, die Solisten, und plötzlich hören sie auf, und es gibt diese ausgedehnte Solokadenz von Aida. Man weiss gar nicht: Warum singt sie das? Zu wem singt sie das? Hört das jemand?

Verdi changiert permanent zwischen äusserer und innerer Wirklichkeit.

Gürbaca: Das ist über Verdi hinaus auch etwas Urromantisches. Das Stück hat ja unverkennbare Parallelen zu Tristan und Isolde. Die Paare steigen, indem sie in den Tod gehen, aus einer Gesellschaft aus, die für die freie grosse Liebe keinen Raum lässt.

Was ist beim Cineasten Verdi dann die richtige Kameraeinstellung für den Triumphmarsch, ist es die Totale?

Gürbaca: Die erlebt man ja in vielen Inszenierungen. Aber ich finde, es ergibt wenig Sinn, die Musik szenisch zu verdoppeln und genau das zu zeigen, was man hört. Ich überlasse es gerne der Fantasie des Zuschauers, sich das auszumalen, was nicht gezeigt wird. Und deshalb wollten wir auch in der Triumphszene nahe heran an die Figuren. Mich hat die Frage interessiert: In welcher Verfassung kommt Radamès zurück, und wie geht es ihm mit diesem Sieg?

Hat man denn eine Chance nahe heran zu kommen an die Figuren, wenn 120 Chorsänger auf der Bühne stehen? Macht die schiere Masse an Priestern, Sklaven und Volk nicht jede differenzierte Regie unmöglich?

Gürbaca: Überhaupt nicht. Es ist zunächst einmal ein grossartiger Kontrast: Den Figuren steht Öffentlichkeit gegenüber. Wenn Masse anwesend ist, erzeugt die auch einen enormen Druck, das finde ich bei Verdi immer hochspannend. Der Einzelne steht in einem Kontext und wird dadurch definiert.

Und wie geht es nun Radamès mit diesem Sieg?

Grünberg: Er kommt aus dem Krieg als ein anderer zurück. Das unterscheidet ihn von allen anderen Ägyptern. Der Krieg, der weit weg ist und in der Oper gar nicht stattfindet, hat nichts verändert oder politisch bewirkt. Mir kommt er seltsam folgenlos vor.

Gürbaca: Ich glaube doch, dass er grosse Veränderung hervorruft. Die ist im Triumphmarsch nur noch nicht sichtbar. Da ist noch alles, wie es erwartet wurde. Die Schlacht ist gewonnen, Radamès kehrt als Gewinner zurück und wird Amneris heiraten. Die Rechnung von Ramfis scheint aufzugehen. Aber dann kommen ja noch zwei Akte, in denen sich zeigt: Mit einer gewissen Verzögerung hat der Krieg eben doch alles verändert. Mir kommt das vor wie bei einem schweren Seebeben, wenn sich die Katastrophe erst einmal zurückzieht, bevor sie mit voller Wucht anbrandet.

Ist die finale Grabkammer als realer Ort zu verstehen?

Gürbaca: Sie ist der Punkt, auf den am Ende alles zuläuft. Sie stellt einen Gegenentwurf zur existierenden Gesellschaft dar. Die Musik gewinnt plötzlich eine unglaubliche Ruhe und Weite, es werden ganz grosse Bögen gespannt. Ich habe das Gefühl, dass die Figuren dann endlich befreit sind. Ich höre da kein qualvolles Ersticken, sondern Tod und Verklärung zugleich.

Man wundert sich, dass in Aida alles so resignativ auf den Tod zuläuft. Da ist nichts mehr zu spüren von der gesellschaftskritischen Auflehnung, die Verdis frühere Opern geprägt hat.

Gürbaca: Das stimmt. Wahrscheinlich ist Aida die passivste Hauptfigur der Operngeschichte überhaupt. Erst ihr Vater Amonasro bringt sie mit seinem Auftritt dazu, zumindest für einen vorübergehenden Moment etwas für sich zu erreichen.

Grünberg: Die Resignation ist auch bei Radamès und Amneris zu spüren. Sie haben sich in das System gefügt und versuchen gar nicht erst auszubrechen. Das macht die Oper aus meiner Sicht unheimlich aktuell. Denn dieses Gefühl, dass es unmöglich geworden ist, die Verhältnisse grundsätzlich in Frage zu stellen, kennen wir doch alle sehr gut.

Aidas Passivität ist dem Umstand geschuldet, dass sie in einem fremden Land lebt. Erzählt Aida von kultureller Entwurzelung?

Gürbaca: Ich denke, es geht um das Fremdsein in der Welt überhaupt, denn wahrscheinlich würde sich Aida auch in ihrer äthiopischen Heimat nicht mehr zu Hause fühlen. Wir wissen ja nicht, wie lange sie schon in Ägypten lebt. Aber bestimmte Anzeichen deuten darauf hin, dass sie schon sehr lange dort ist. Wenn Amneris sagt, sie sei ihr wie eine Schwester oder eine Freundin, möchte ich dem erst einmal Glauben schenken. Aida hängt zwischen allen Welten, wie wir das in der modernen Welt auch andauernd erfahren. Wir leben in einer Zeit, in der der Begriff der kulturellen Identität immer komplizierter wird. Die Globalisierung bringt es mit sich, dass wir unser Leben nicht mehr an dem Ort verbringen, an dem wir geboren wurden. Ich begegne ständig Leuten, die von irgendwo kommen und Partner von woanders finden. Meine Erfahrung ist, dass sich Identität im Leben permanent weiter entwickelt und nicht festlegbar ist. Und die Probleme unter den Menschen beginnen, wenn man Identität zu fixieren versucht und sagt: Hey, du bist doch Ausländer! Du gehörst doch gar nicht in dieses Land. Ich kann Aida durch meine eigene Biografie sehr gut verstehen, denn ich wurde in Deutschland geboren, meine Eltern jedoch stammen beide nicht aus Deutschland. Da gibt es zum Beispiel am Ende der «Guerra-Szene» bei «Ritorna vincitor» den Moment, in dem Aida mitjubelt und gleich hinterher über das erschrickt, was sie da aus dem Moment heraus mit Überzeugung gesagt hat. Für wen bin ich eigentlich? Da erfährt man viel über Identitätsbrüche. Ich finde, Aidas Gefühlslagen sind total modern.

Ein Text von Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 16, Februar 2014.

Das MAG können Sie hier abonnieren.