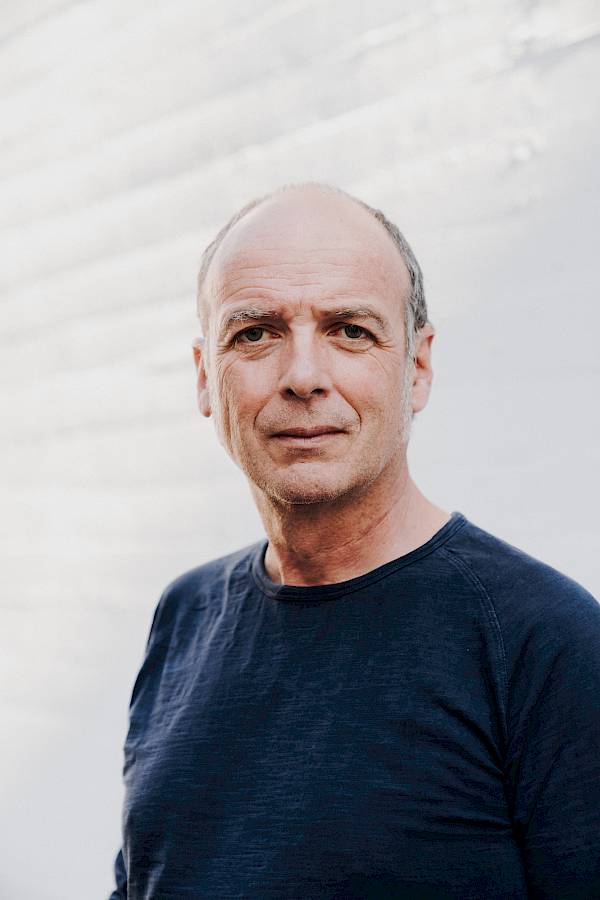

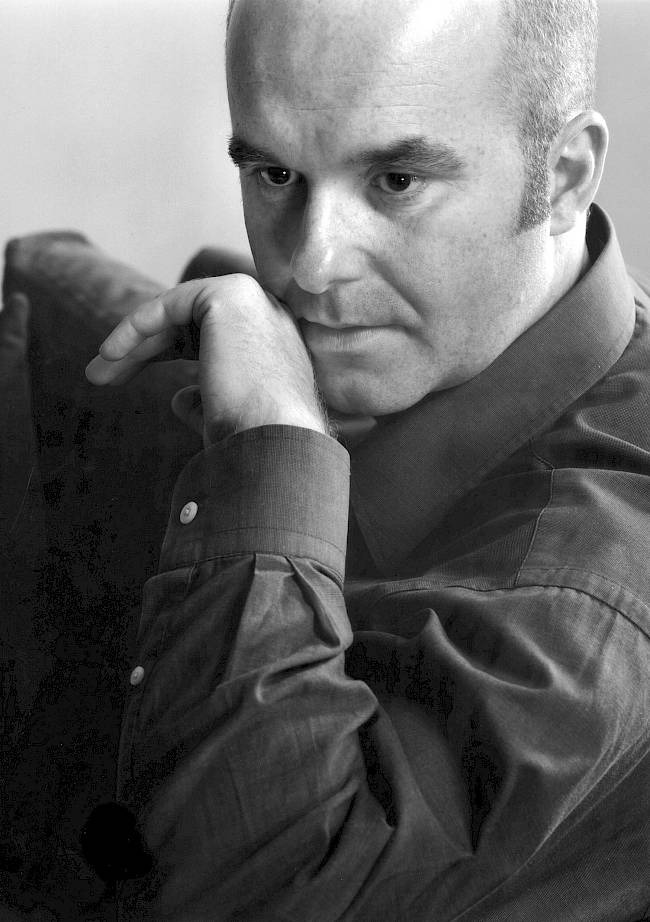

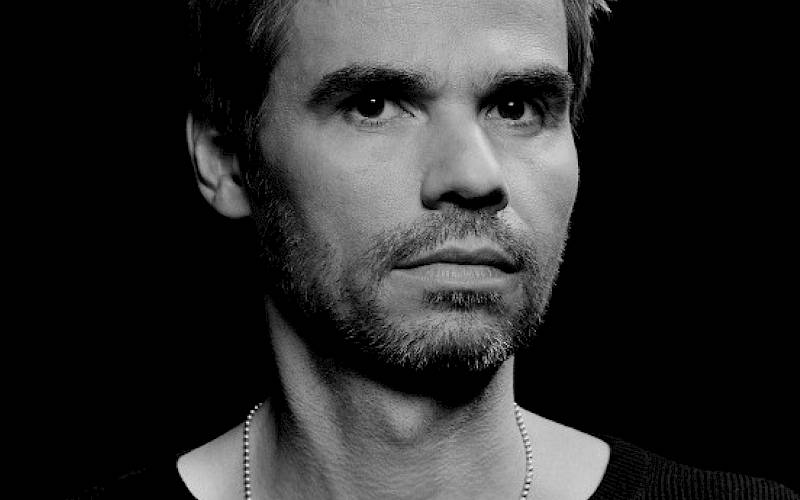

Am 3. November hat am Opernhaus Zürich Händels Oratorium «Belshazzar» in der Inszenierung von Sebastian Baumgarten Premiere. Ein Gespräch mit dem deutschen Regisseur über den Dramatiker Händel, die szenischen Möglichkeiten, die ein Oratorium birgt, und die Kraft des Mythos Babylon.

Sebastian, mit Belshazzar bringen wir am Opernhaus Zürich keine Oper von Georg Friedrich Händel auf die Bühne, sondern ein Oratorium, das eigentlich für konzertante Aufführungen gedacht ist. Was macht die Oratorienform für dich als Regisseur interessant?

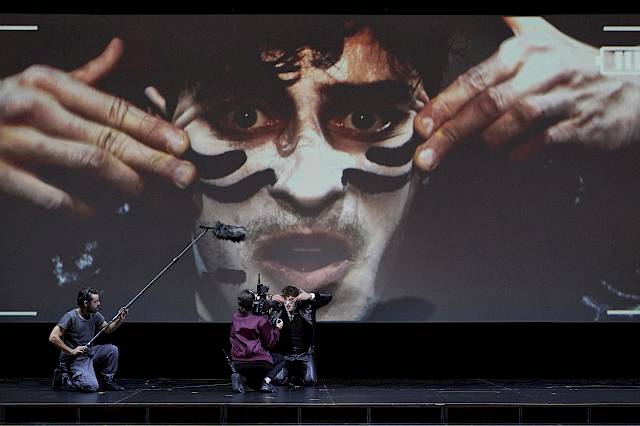

Es geht hier nicht um das Ausspinnen eines verästelten Handlungsfadens wie sonst in der Barockoper. In einem Oratorium gibt es immer wieder Unterbrechungen in der Handlung, Schnitte, übergeordnete Reflexionen und etwa einen kommentierenden Chor, wie man ihn aus der griechischen Antike kennt. Das kommt mir in meinem Interesse, mit epischen Theatermitteln zu arbeiten, sehr entgegen. Die sind einem Oratorium gewissermassen schon einkomponiert.

Ist Belshazzar überhaupt ein dramatischer Stoff?

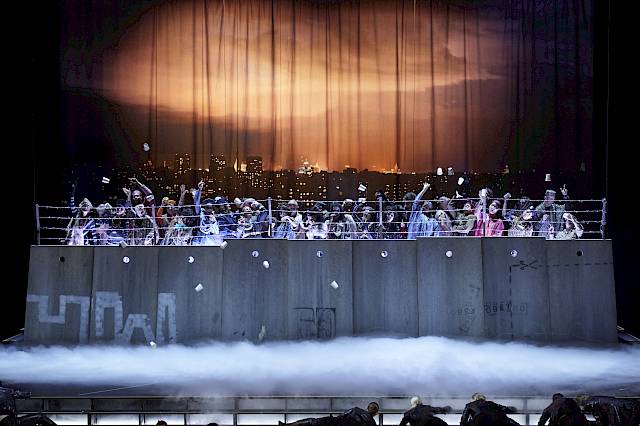

Er ist erstaunlich dramatisch. Händel baut starke Situationen und formt konturenscharfe Charaktere, was für Oratorien nicht unbedingt selbstverständlich ist. Man muss sich nur anschauen, was Händel in Belshazzar mit dem Chor macht: Er unterteilt ihn in drei verschiedene Völker - die Babylonier mit ihrem tyrannischen Herrscher Belshazzar; die Juden, die sich in babylonischer Gefangenschaft befinden und von dem charismatischen Seher Daniel geführt werden; und die Perser, die unter ihrem Feldherren Cyrus Babylon belagern und die Stadt schliesslich erobern. Händel lässt in Belshazzar unterschiedliche Kulturen und Religionen aufeinanderprallen und thematisiert Konflikte, wie wir sie auch in unserer heutigen Zeit erleben. Die Kultur Babylons befindet sich in einem Stadium der Dekadenz. Die Babylonier müssen sich gegen Feinde von aussen verteidigen, besitzen aber offensichtlich noch genügend Macht und Reichtum, um ihr verschwenderisches Leben fortzusetzen. Ihnen gegenüber stehen die Perser, die eine neue Zeit repräsentieren, das Zukunftsträchtige, das sich gegenüber den babylonischen Herrschaftsstrukturen als überlegen erweist.

Das Neue ist ein anderer Glaube, nämlich die monotheistische Religion.

Genau. Die Babylonier sind Polytheisten, sie glauben an viele Götter und stehen in konkretem Kontakt mit ihnen, indem sie etwa rauschhafte Feste feiern. Ihnen treten die Perser entgegen, die eine modernere Form der Religion repräsentieren. Sie glauben an den einen unsichtbaren Gott, der einen universalen moralischen Anspruch auf die Welt erhebt.

Ist es nicht seltsam, dass Händel und sein Librettist Charles Jennens die Perser als gottgläubiges Volk einführen?

Es ist in der Tat eine Konstruktion. Historisch betrachtet waren die Perser nicht unbedingt Monotheisten, sondern eher liberal in ihrem kulturellen Selbstverständnis. Aber als militärische Eroberer stellen Händel und Jennens sie aus ihrer kirchlichen Sicht natürlich an die Seite der rechtmässig Gläubigen, zumal ihr Anführer Cyrus im Alten Testament bei Jesaia als der verheissene Retter genannt wird, der das auserwählte Volk aus der Knechtschaft Babylons befreien wird. In Belshazzar bilden die Perser sozusagen gemeinsam mit den Juden eine moralische Gemeinschaft gegen Babylon. Aber man muss da sehr aufpassen, denn der Stoff kennt viele Perspektiven: Es gibt die historischen Fakten aus der Hochkultur zwischen Euphrat und Tigris, soweit sie uns bekannt sind; die alttestamentarische Überlieferung der Vorgänge in Babylon; dann der weit ausgreifende Mythos um «die Hure» Babylon, der sich aus dieser Überlieferung entwickelt hat; schliesslich das, was Händel im 18. Jahrhundert aus dem Stoff gemacht hat - und natürlich unser heutiger Blick darauf. Ich finde es theatralisch auch sehr interessant, dass die zentrale Quelle für die BelshazzarHandlung das Buch Daniel aus der Bibel ist und dieser Daniel im Oratorium als zentrale Figur anwesend ist. Der Autor der Geschichte ist selbst ein Teil von ihr.

Was bedeuten diese unterschiedlichen Perspektiven für die Inszenierung?

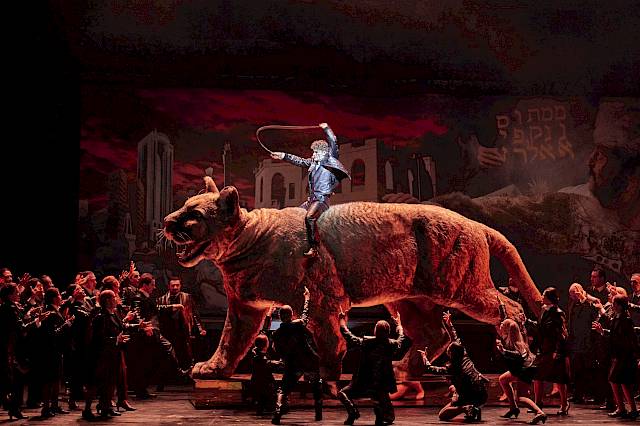

Man bekommt als Regisseur ein Material in die Hand, das bewegbar ist für die Bühne und mehrschichtig interpretierbar. Mit einem Spielort wie Babylon betritt man einen ganz starken Fantasieraum, da öffnen sich sofort sehr viele Fenster - etwa in cinematografische Überschreibungen des Mythos Babylon oder in die modernen Megacities, die so stark wuchern, dass sie bald für keinen Staat und keine Polizei der Welt mehr zu kontrollieren sind. Beim Sturz des babylonischen Herrschers steht uns das Ende moderner Machthaber wie Muammar alGaddafi oder Saddam Hussein vor Augen. Bei Babylon geht es immer auch um apokalyptische Visionen. Das alles kann man für die Inszenierung nutzen, deshalb werden wir uns nicht in einer genau definierten Zeit bewegen. Wir zitieren, montieren und arbeiten mit Fragmenten und Brüchen, die sich allerdings innerhalb eines klar gefassten Ganzen bewegen müssen.

In welcher Hinsicht ist der Religionskonflikt für uns heute von Relevanz?

In vielerlei Hinsicht. Er markiert zum Beispiel eine Zeitenwende, die auch wir spüren. Aus Sicht der Babylonier kündigt sich mit Daniel und dem jüdischen Glauben etwas Neues an, das keiner kennt und deshalb zurückgewiesen und bekämpft werden muss. Ein neues Tier steht vor der Tür, hätte Bertolt Brecht gesagt. Und dieses neue Tier flösst uns Angst ein, dass wir mit seinem Erscheinen untergehen. Dass aber dieses Neue womöglich eine Wende zum Besseren bringt und vielleicht sogar mehr noch als das Alte in der Lage ist, zu erhalten, was uns wichtig ist, sehen wir nicht. Wir wissen heute nicht, ob das Aufkommen von künstlicher Intelligenz und Cyborgs wirklich so eine Katastrophe ist, wie wir uns das im Moment vorstellen.

Belshazzar beharrt in dieser Situation auf der angestammten Tradition. Er besteht darauf, ein ausschweifendes SesachFest zu feiern, und lässt die heiligen Gefässe der Juden durch hedonistischen Missbrauch schänden. Das ist aus seiner Sicht ja durchaus legitim. Für ihn sind die Gegenstände des neuen Glaubens nur Plunder, und das will er den Juden provozierend vor Augen führen. Mich erinnert das an den Streit um die MohammedKarikaturen. Aus westlich aufgeklärter Sicht erscheint es uns völlig okay, religiöse Symbole dem Spott auszusetzen. Wir halten es sogar für einen notwendigen Akt von Kunstfreiheit, dass das passieren darf. Für die fundamentalistischen Muslime war es ein Sakrileg.

Es ist immer ein Problem, wenn sich geschlossene Weltbilder gegenüberstehen und sich die Orthodoxie durchsetzt. Die säkularisierten Religiösen sind da die konstruktivere Gruppe, weil sie sich am tatsächlichen Leben ausrichten.

Auf Belshazzars Schändung der Gefässe folgt die berühmteste Szene des Oratoriums: Es erscheint eine überirdische Hand und schreibt «Mene, mene tekel, upharsin» an die Wand, eine Prophezeiung des Untergangs von Babylon.

Und nicht einmal die weisen Männer Belshazzars können die geheimnisvolle Schrift entziffern, sondern nur Daniel, der Vertreter der neuen Religion.

Auf den ersten Blick scheinen die Rollen, die Händel den Parteien in seinem Oratorium zuweist, klar verteilt: Die Babylonier sind die bösen Heiden und die Juden und die Perser die guten Gottgläubigen, die am Ende siegen. Ist das so?

Ich weiss nicht, ob das so eindeutig ist. Die Chöre, die Händel für die Babylonier geschrieben hat, haben durchaus festlich positiven Charakter. Sie besitzen eine Heiterkeit, die nicht unsympathisch ist. Die Babylonier sind ja auch historisch betrachtet nicht die sündige Negativgesellschaft, die der Mythos aus ihnen gemacht hat. Babylon besass eine extrem hoch entwickelte Kultur mit enormem Wissen und Fähigkeiten, was etwa Astronomie, Schrift oder Buchhaltung angeht. Die Zivilisation verdankt Babylon sehr viel. Ich finde, Händels Musik offenbart ein differenzierteres Bild der aufeinanderprallenden Kulturen. Es gibt da beispielsweise auch noch Nitocris, die Mutter von Belshazzar, eine hochspannende, rätselhaft ambivalente Figur. Sie sympathisiert mit dem neuen Glauben. Sie hat offenbar dem Druck der Veränderung nachgegeben und stellt sich gegen ihren eigenen Sohn, gibt ihn dem Untergang preis. Einerseits hat sie visionäre Fähigkeiten: Gleich in ihrem ersten Accompagnato Rezitativ beschreibt sie von einer übergeordneten Warte aus den Zyklus von ehrgeizigem Aufstieg und dekadentem Zerfall der menschlichen Kulturen. Andererseits könnte man durchaus auch eine Art Opportunismus vermuten hinter der Art und Weise, mit der sie sich dem machtvollen Neuen anvermittelt.

Händel schrieb, nachdem er sich vom Opernbetrieb abgewendet hatte, nur noch Oratorien. Als Opernunternehmer hatte er sich aufgerieben. Die Spektakelsucht, Sängereitelkeiten, der Konkurrenzdruck, die finanziellen Risiken hatten ihn zermürbt. Im Oratorium fand er zu einer neuen Form, die ihn von den Zwängen des Betriebs befreite. Wir holen Händel nun mit unserer szenischen Produktion eines seiner Oratorien gleichsam wieder in den Betrieb zurück. Ist das ein Problem?

Nein. Es war ja unsere bewusste künstlerische Entscheidung. Und, wie gesagt, das Material bietet sich in seiner grossen dramatischen Kraft für eine szenische Umsetzung an. Wir hatten zwischenzeitlich auch kurz erwogen, die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach zu inszenieren. Das wäre mir in meiner grossen Liebe zu Bach sehr entgegengekommen, aber die Matthäus-Passion ist so stark in ihrer Aufführungstradition und den daran gebundenen Bildern, dass das die theatralischen Möglichkeiten eher zustellt als öffnet. Ich finde Händels Abkehr vom Operngeschäft einen hochspannenden Vorgang. Er wagt etwas Neues, Experimentelles. Mich erinnert das an den französischen Filmemacher JeanLuc Godard, der trotz seiner grossen Erfolge irgendwann die Nase voll hatte vom kommerziellen Filmgeschäft. Ähnlich wie Händel ist er am industriellen System und der Dominanz des Geldes verzweifelt. Er hat dann die neuen elektronischen Medien für sich entdeckt und entwickelt nur noch hochästhetisierte, collagierte Kunstformate, die in die Zukunft weisen und fast ausschliesslich über das Internet zugänglich sind. Vielleicht können damit im Moment nur wenige Leute etwas anfangen, aber ich bin mir sicher, in zwanzig Jahren wird man Godard mit grossem Interesse verfolgen. Das sind die jeweils modernen Geister ihrer Zeit: Sie lassen das, was sie künstlerisch zu sehr eindämmt, konsequent hinter sich.

Sympathisiert man als Opernregisseur nicht automatisch mit der bilderprallen babylonischen Welt? Steht dir Belshazzar näher als die anderen Protagonisten?

Das kann man so allgemein nicht sagen. Im Stück ist es ja so: In dem Augenblick, in dem Belshazzar spürt, dass etwas Neues kommt, dem er nicht mehr standhalten kann, radikalisiert er sich und agiert anarchisch. Das ist als Reaktion der Figur nachvollziehbar. Die Taten, die daraus hervorgehen, sind allerdings nicht zu verteidigen. Da ich in der ehemaligen DDR aufgewachsen bin, habe ich schon einmal erlebt, wie die Verhältnisse von einem auf den anderen Tag umschlugen und ein radikaler Systemwechsel stattfand, bei dem ich weder wollte, dass die alten Verhältnisse weiter bestehen, noch dass das, was kam, für mich in irgendeiner Form bindend gewesen wäre. Man lernt in so einer Situation, das vermeintlich Verbindliche in beide Richtungen zu hinterfragen, zu unterlaufen und sich anarchisch zu positionieren. Deshalb würde ich eher so sagen: Ich arbeite in der Kunst immer mit babylonischer, anarchischer Energie dagegen an, wenn sich Positionen zu sehr manifestieren. Jede Position, die Konsens wird, ist für die Kunst völlig uninteressant. Ich finde zum Beispiel die politischen Korrektheit, auf die die Arbeit zur Zeit an vielen Theatern verpflichtet ist, ein grosses Problem. Sie mündet immer weniger in fruchtbare künstlerische Prozesse, es werden nur noch moralische Positionen festgeklopft. Man ist sich zu einig. Die Querulanz, die die Kunstproduktion braucht, geht dabei verloren. Und bei solcher Eindeutigkeit mit den Ausschliessungen und Verboten, die mit ihr einhergehen, fange ich als Dialektiker sofort an, dagegen zu sein.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 73, Oktober 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.