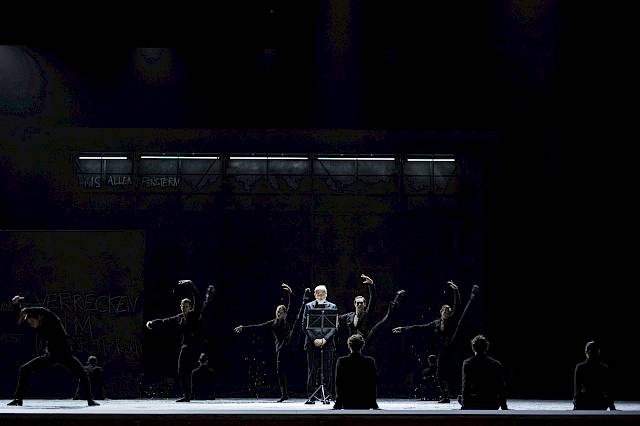

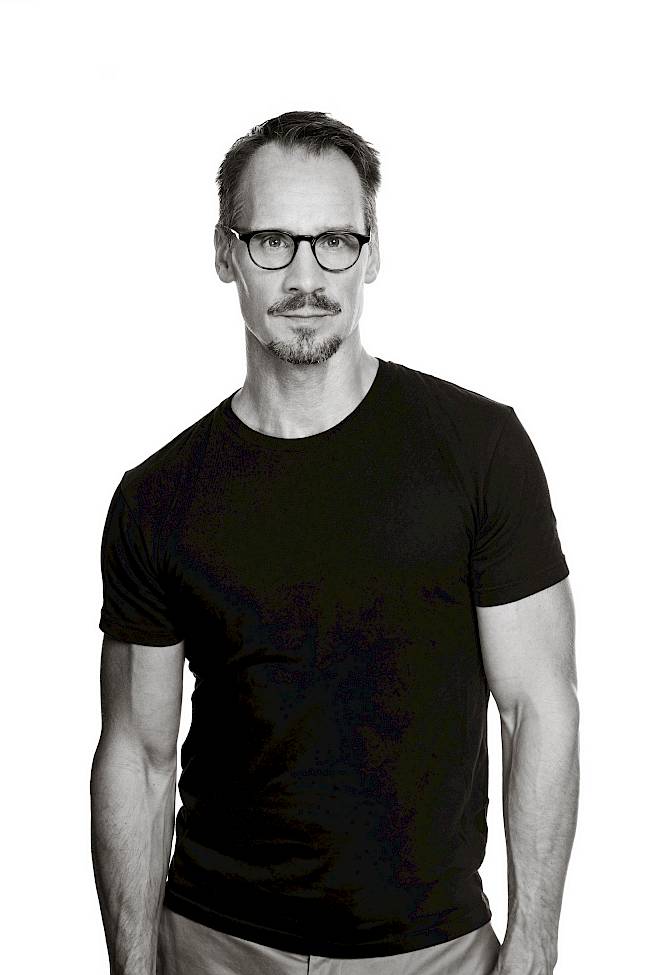

Helmut Lachenmanns Musiktheater «Das Mädchen mit den Schwefelhölzern» handelt von Ausgrenzung und gesellschaftlicher Kälte. Christian Spuck bringt das Werk nun erstmals als Ballett auf die Bühne. Ein Gespräch mit dem Zürcher Ballettdirektor über die Herausforderung, auf zeitgenössische Musik zu tanzen und eine Geschichte zu erzählen, die alles andere als märchenhaft ist.

Christian, Helmut Lachenmanns Musiktheaterwerk Das Mädchen mit den Schwefelhölzern basiert auf einem Märchen von Hans Christian Andersen. Seit wann kennst du dieses Märchen, und was bedeutet es dir?

Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal richtig bewusst wahrgenommen in Verbindung mit Helmut Lachenmanns Werk, für mich ist es an seine Komposition gebunden. Ich habe Das Mädchen mit den Schwefelhölzern vor 18 Jahren in einer Produktion an der Stuttgarter Oper gehört. Helmut war für mich kein Unbekannter. Wir lebten beide in Stuttgart, und ich hatte zuvor schon Musik von ihm gehört, auch weil der Dramaturg Jens Schroth, mit dem ich befreundet war, ein Schüler von ihm war. Ich erinnere mich gut, dass die Musik mich damals total begeistert hat, ich mir aber gleichzeitig auch verloren vorkam angesichts der vielen Fragen, die sich für mich auftaten. Es war ein prägendes Erlebnis. Und wie so oft speichert man solche Erlebnisse dann in einer Ecke seines Bewusstseins ab, und irgendwann tauchen sie wieder auf und werden konkret. In Direktionsgesprächen hier in Zürich kamen wir auf Das Mädchen mit den Schwefelhölzern zu sprechen, und ich habe zu erkennen gegeben, dass es mich interessieren würde, dieses Stück als Ballett zu machen. Von diesem Moment bis zur Geburt unseres Projektes ging es dann schnell.

Worin liegt für dich die Attraktivität dieses Stoffs?

Helmut Lachenmann nutzt Andersens traurige Geschichte von einem Mädchen, das in der Silvesternacht Streichhölzer verkaufen soll und erfriert, um von sozialer Kälte in einer Gesellschaft zu erzählen, die mitleidlos nur mit sich selbst beschäftigt ist. Mich fasziniert vor allem, wie er mit diesem Thema umgeht: Er bringt es in seiner Musik schmerzlich genau zur Darstellung, aber er wertet nicht. Er stellt das einfach hin und lässt uns seine Bilder in Klangform betrachten bzw. hören.

Lachenmann hat sein Werk im Untertitel als «Musik mit Bildern» bezeichnet. Was ist damit gemeint?

Es ist eben keine Oper. Es gibt keine Sängerinnen auf der Bühne, die Rollen verkörpern. Es gibt nur diese hochmoderne, anspruchsvolle, faszinierende Musik, die das Andersen-Märchen transportiert. Das Verhältnis von Geschichte und Musik hat allerdings überhaupt nichts gemeinsam mit einem Handlungsballett. Helmuts Musik illustriert das Andersen-Märchen nicht, sie liefert vielmehr akustische Bilder und Zustandsbeschreibungen. Die sind aber so plastisch, dass man sich sofort die Frage stellt: Was soll ich da noch für Bilder auf die Bühne bringen, wenn die Musik einem schon alles vor Ohren führt?

Kannst du ein Beispiel geben?

Es gibt am Anfang des Stücks eine «Frier-Arie», in der Helmut tatsächlich ganz konkret das Frieren komponiert. Man hört die Kälte und wie das Mädchen mit zitternden Unterlippen dagegen ankämpft. Man hört die Einsamkeit des Mädchens, das von allen links liegengelassen wird. In den ersten Proben habe ich probiert, genau das zu erzählen, und dann ganz schnell gemerkt, dass ein Mädchen, das nach vorn kommt und Gesten des Frierens macht und an dem Leute achtlos vorübergehen, überhaupt nicht funktioniert.

Warum?

Weil die Choreografie dann nur verdoppelt, was man hört. Das ist das Problem, mit dem bisher alle Regisseure zu kämpfen hatten, die sich an das Stück gewagt haben. Man muss dieser Musik und ihrer Bildhaftigkeit etwas anderes, Eigenes entgegensetzen. Da sehe ich in der abstrakten Sprache des Tanzes eine grosse Chance. Mit ihr lässt sich viel leichter eine kontrapunktische Spannung erzeugen zwischen Bühne und Szene auf der einen und Helmuts starker Musik auf der anderen Seite. Was man sieht, muss dazu führen, dass man anders zuhört. Helmut hat einmal gesagt, seine Musik führe im Idealfall dazu, dass man mit den Ohren sehe. Für mich als Choreograf gilt das Umgekehrte: Unsere Arbeit muss dazu führen, dass man mit den Augen hört. Mit den Ohren sehen und mit den Augen hören, darum geht es in dieser Form von Musiktheater. Und das ist auch jenseits des Mädchens ein immer wiederkehrendes Anliegen in meiner Arbeit mit dem Ballett Zürich.

Lachenmann hat, wie du bereits gesagt hast, keine Rollen komponiert. Wie ist das in deiner Choreografie? Gibt es da Figuren?

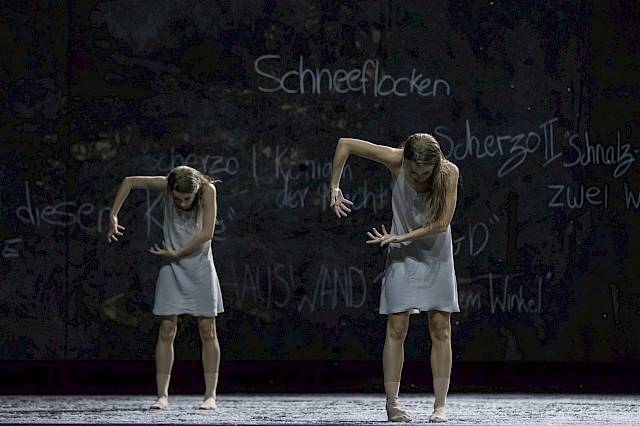

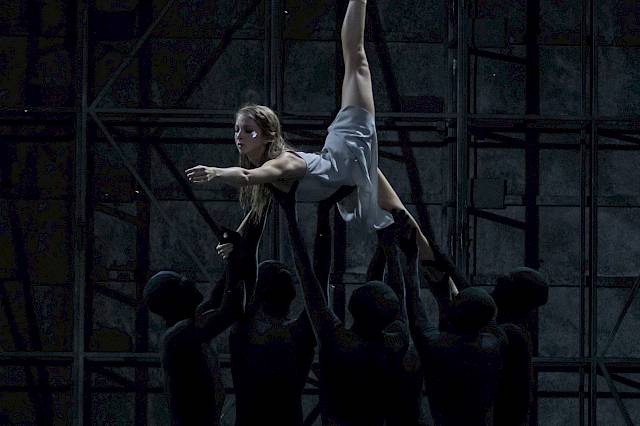

Das Mädchen wird bei uns von zwei Tänzerinnen verkörpert, parallel zu den beiden Sopranstimmen, die in Helmuts Partitur im Duett erscheinen. Gleich zu Beginn taucht in der Geschichte ein Junge auf, der dem Mädchen den letzten Pantoffel stiehlt. Ihn habe ich in grotesker Verzerrung vervielfacht. Es gibt die Gesellschaft der achtlos Vorübergehenden, auch sie sind erkennbare Figuren, ihre Winterkostüme verweisen auf die Zeit von Hans Christian Andersen. Dann taucht eine Reihe abstrakter Figuren auf, die zum Beispiel Kälte erzählen oder ganz bestimmte Emotionen vermitteln. Und auch Gudrun Ensslin wird auf der Bühne zu sehen sein.

Du sprichst von der RAF-Terroristin Gudrun Ensslin. Lachenmann führt sie in sein Stück ein, indem er an exponierter Stelle aus einem Brief von ihr zitiert.

Es gibt eine Parallele zwischen dem Mädchen und der Terroristin Ensslin in Form des Zündelns. Das kleine Mädchen zündet seine Streichhölzer an aus purer Überlebensnot, weil es sonst erfriert. Für Gudrun Ensslin war das kapitalistische System der Bundesrepublik, in dem sich nach dem Zweiten Weltkrieg Täter und Mitläufer der Nazizeit behaglich eingerichtet hatten, so unerträglich geworden, dass sie ein Kaufhaus anzündete und später Menschen tötete. Das kleine Mädchen und die RAF-Terroristin sind sowohl im Akt ihres Aufbegehrens als auch in der Unwiderruflichkeit ihres Tuns miteinander verbunden.

Wenn bei dir Tänzerinnen und Tänzer konkrete Figuren verkörpern, gerät dann deine Choreografie nicht in einen Widerspruch zur Komposition, die keine Figuren kennt?

Würde ich nur abstrakt choreografieren, wäre mir der Abstand zu Andersens Märchen zu gross. Die Geschichte möchte ich schon erzählen, in grossen und abstrakten Bildern und in einem dialektischen Zusammenwirken von Musik und Choreografie, ohne platt zu illustrieren. Das ist die Herausforderung. In den bisherigen Inszenierungen haben sich die Regisseure immer wieder in allgemein abstrakte Bildwelten oder installative Konzepte geflüchtet, um einerseits der Musik nicht in die Quere zu kommen und andererseits bloss nichts Märchenhaftes zu erzählen. Ich suche nach einer Mischform. Den erzählerischen Anteilen, die vor allem durch die Kostüme, aber auch von Video-Projektionen getragen werden, stehen abstrakte Tanzszenen gegenüber, die ganz assoziativ mit Themen wie Kälte, Frieren, Einsamkeit und Verlassensein umgehen. Das Entscheidende dabei ist für mich, tief in die Musik einzutauchen, mich ihrer Komplexität zu stellen, und wirklich en détail auf sie zu choreografieren. Ich wollte es uns eben nicht leicht machen, indem wir unabhängig von dem Komponierten choreografisch über die Musik hinweggehen oder einfach Bilder entwickeln, die parallel zur Musik vor sich hinlaufen. Ich will für die einzelnen Geräusche und Klänge impulsgenaue choreografische Entsprechungen finden. Wenn es etwa einen Percussion-Schlag gibt, soll das in der Bewegung erkennbar sein. Die Choreografie muss durchtränkt sein von der Musik und umgekehrt. Das darf nicht nebeneinanderher laufen.

Und wie geht das? Die Tänzerinnen und Tänzer sind keine Experten im Umgang mit zeitgenössischer Musik. Es ist ja vielleicht kein Zufall, dass das Stück noch nie als Ballett auf die Bühne gekommen ist.

Im Ballettsaal, beim Entwickeln des choreografischen Materials, hören wir die Musik immer wieder. Die Tänzerinnen und Tänzer haben ein unglaubliches Gedächtnis. Sie erinnern eine Bewegung immer in Verbindung mit der Musik, zu der sie tanzen, und das funktioniert letztlich sogar bei einer so komplexen Musik wie der von Helmut Lachenmann. Sie haben kein Problem, ihre Bewegungsabläufe wieder exakt auf den gleichen Klang zu legen, auch nicht beim Mädchen mit den Schwefelhölzern. Als sie zum ersten Mal die riesige Mädchen-Partitur gesehen haben, waren sie völlig überrascht, dass sich solche Geräuschklänge überhaupt notieren lassen. Inzwischen aber hat ein Verinnerlichungsprozess mit dieser Musik stattgefunden, es ist normal geworden, mit ihr umzugehen. Allein die Tatsache, dass wir uns alle mit dieser anspruchsvollen Musik intensiv auseinandergesetzt haben, hat unsere Wahrnehmung verändert und uns künstlerisch vorangebracht. Das ist ein grosses Geschenk.

Ballettcompagnien pflegen ihre Bewegungsabläufe durchzuzählen, Lachenmanns Metren aber sind hochkomplex. Wie geht das zusammen?

Natürlich lässt sich Helmuts Musik nicht in dem Sinne «zählen», wie die Tänzer das aus anderen Balletten gewohnt sind. Deshalb haben wir als zusätzliches optisches Hilfsmittel Videoscreens installiert, auf denen die Taktzahlen des Stückes angezeigt werden. Die gesamte Partitur ist in kleinste Einheiten gerastert. So können sich die Tänzerinnen und Tänzer jederzeit, auch während der Vorstellung, orientieren. Allerdings versuche ich, noch einen Schritt weiterzugehen und nicht nur auf musikalische Akzente zu reagieren, sondern auch choreografische Akzente zu setzen, die nicht in der Musik vorhanden sind, sodass sich das choreografisch szenische und das musikalische Geschehen wirklich miteinander verschränken. Noch stärker als in all unseren vorhergehenden Produktionen sind die Tänzerinnen und Tänzer hier als mitkreierende Künstler gefragt.

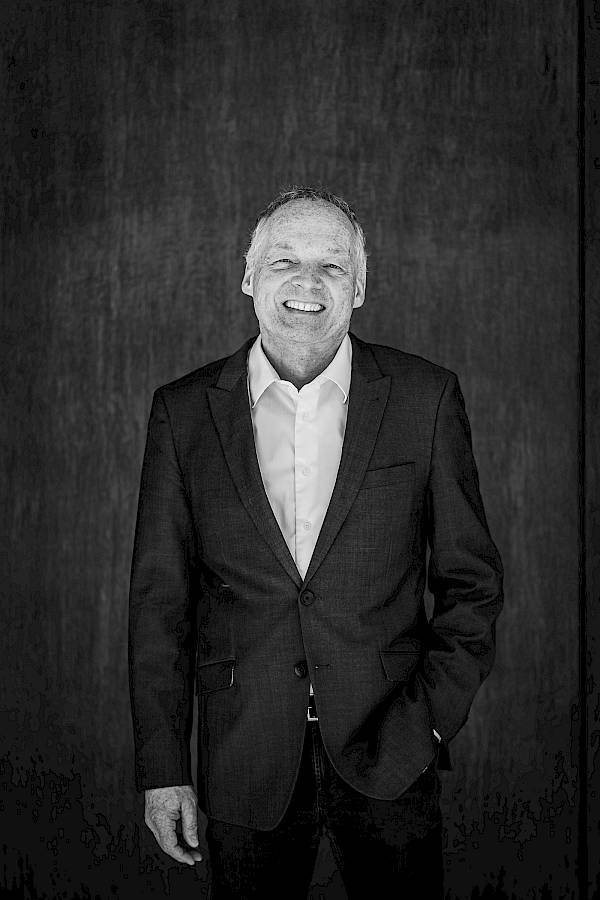

Welche Überlegungen haben zum Bühnenbild von Rufus Didwiszus geführt?

Schon bei einem ersten Abklopfen des Andersen-Märchens findet man ja sehr viel. Da gibt es als Anknüpfungspunkte eine Strasse, zugige Hausecken, leuchtende Fenster, Schnee, Kälte und vieles mehr. Aber auch das Umfeld von Gudrun Ensslin und der RAF liefert weite Assoziationsräume. Wichtig für uns wurde ein Foto, das das von Gudrun Ensslin in Brand gesetzte und völlig zerstörte Kaufhaus in Frankfurt/Main als Brandruine zeigt. Den anfangs sehr vollgepackten Bühnenbildentwurf haben wir immer weiter reduziert, bis nur dieses Foto übriggeblieben ist. Im Bühnenbild von Rufus ist es nun zum zentralen Element geworden, eine rätselhafte Reliefwand. Man erkennt das Innere eines verbrannten Hauses und weiss: Hier ist Zerstörerisches geschehen. Trotzdem haftet dem Bild eine gewisse Altarhaftigkeit an, eine Kraft, die wie in Andersens Märchen in eine andere Welt weist. Darüber hinaus bleibt der Raum weitgehend leer, denn es ist mir wichtig, das Stück mit den Tänzern und der Choreografie zu erzählen. Im Findungsprozess gilt für die Choreografie wie für das Bühnenbild: «Kill your darlings!» Sobald uns etwas zu erzählerisch vorkam oder zu dekorativ, kam es weg. Gerade Rufus Didwiszus ist in diesem Punkt sehr streng. Auch er hat sich unglaublich in diese Musik vertieft und sagt immer: «Was bereits in ihr erzählt wird, dürfen wir nicht noch einmal erzählen!» Deshalb ist das Bühnenbild eine Reduktion auf das Wesentliche und vielleicht sogar eine Parallele dazu, wie Helmut Lachenmann seine Klänge entkernt und neu denkt.

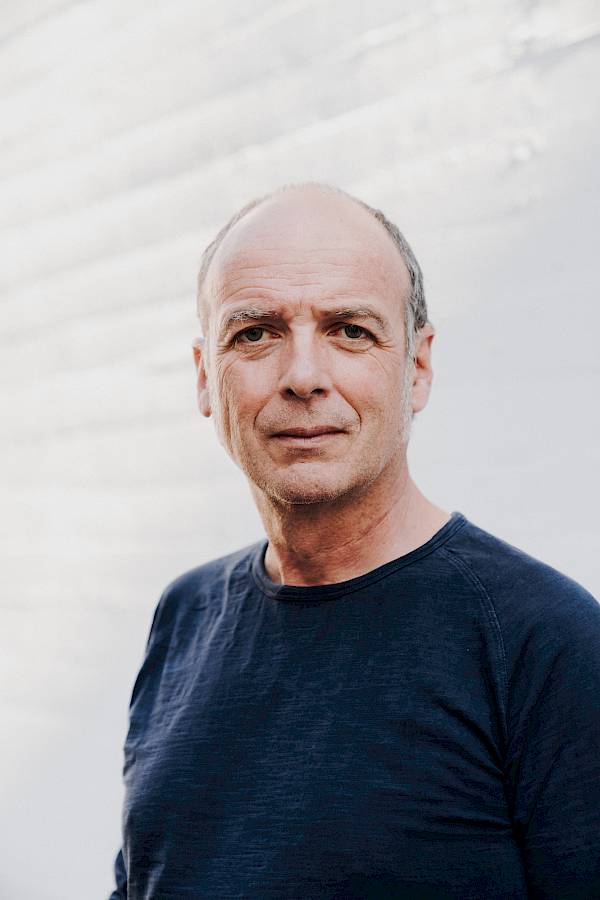

Lachenmanns Werk ist ja nicht nur eine Riesenaufgabe für das Ballett, sondern für alle Abteilungen am Opernhaus Zürich. Worin liegen die Besonderheiten?

Ich habe den Eindruck, dass Das Mädchen mit den Schwefelhölzern mit zum Anspruchsvollsten gehört, was das Orchester jemals auf seinen Pulten liegen hatte. Die Musiker müssen für sie völlig neue Spieltechniken erlernen, die ihnen im Alltag eines Opernorchesters nie begegnen. Das ist nicht nur eine Aufgabe für jeden einzelnen, sondern auch für die Planung. Ehe die erste Orchesterprobe stattfindet, proben die Stimmgruppen in vielen Sitzungen allein. Matthias Hermann, unser Dirigent, ist ein sehr erfahrener Lachenmann-Kenner, der das nötige Wissen für die Aufführung des Werkes vermittelt. Dann kommt hinzu, dass wir für diese Produktion einen externen Chor engagieren mussten, nämlich die Basler Madrigalisten, die ausgewiesene Experten in Sachen zeitgenössischer Musik sind. Da in diesem Werk Musiker und Choristen auch im Zuschauerraum platziert sind, wird das ganze Haus zum Klangraum. Nur ganz selten wird ein Opernhaus in dieser Weise bespielt. Man kann hier Musik, Tanz, Theater auf völlig neue Weise erfahren. Und darauf, dass der Komponist selbst gemeinsam mit den Tänzerinnen und Tänzern als Sprecher auf der Bühne stehen wird, freue ich mich ganz besonders.

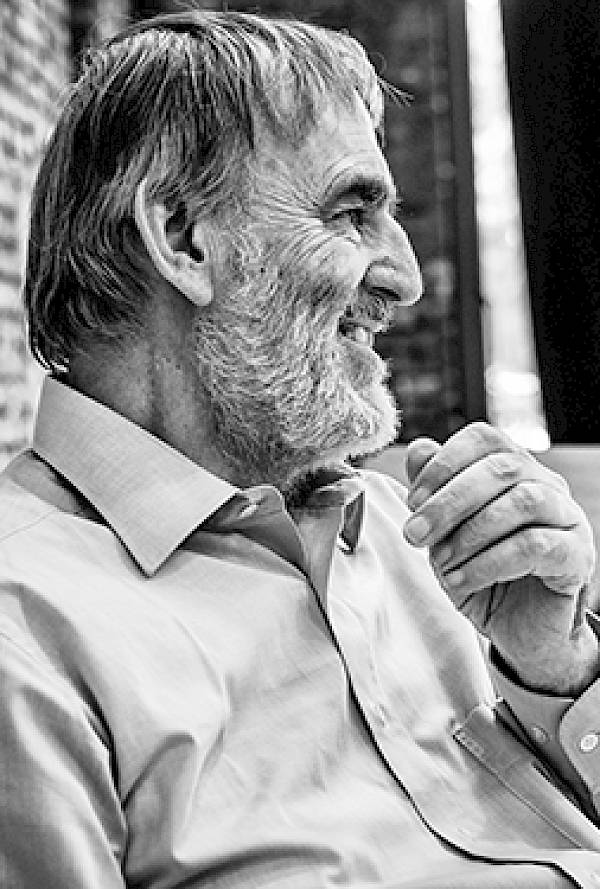

Welcherart ist deine Beziehung zu Helmut Lachenmann?

Wir sind jetzt seit fast drei Jahren in regelmässigem Kontakt, und ich habe ihn in dieser Zeit als grossartigen Künstler kennengelernt, der mich vor allem durch seine entwaffnende Menschlichkeit fasziniert. Von Anfang an war er offen für die Idee, das Mädchen aus einer choreografischen Perspektive zu erarbeiten. Mit unendlicher Geduld hat er mir bei einem Treffen in Stuttgart seine Partitur erklärt - das erlebt man wahrscheinlich nur einmal im Leben.

Sagt die Tatsache, dass du Das Mädchen mit den Schwefelhölzern machst, auch etwas über den künstlerischen Weg aus, den du mit dem Ballett in den nächsten Jahren gehen willst?

Bei meiner Vertragsverlängerung vor einem Jahr habe ich mir für die Zeit bis 2025 vorgenommen noch mutiger zu sein, und das Lachenmann-Projekt ist ein Schritt in diese Richtung. Mein grosses Vorbild in dieser Hinsicht ist immer noch das von William Forsythe geprägte Ballett Frankfurt in den neunziger Jahren. Damals brachte jede Premiere in Frankfurt etwas auf die Bühne, mit dem niemand gerechnet hatte. Als ich vor sieben Jahren hier in Zürich angefangen habe, hätten wir ein Stück wie Lachenmanns Mädchen niemals stemmen können. Die Compagnie ist in den vergangenen Jahren künstlerisch enorm gewachsen. Dieses Kapital müssen wir nutzen.

Glaubst du, dass das Ballettpublikum die Expedition ins zeitgenössische Musiktheater zu schätzen weiss?

Ich bin überzeugt davon, dass das Publikum mit dem Mädchen einen aufwühlenden Theaterabend erlebt, wenn es bereit ist, tradierte Hör- und Sehgewohnheiten für einen Abend über Bord zu werfen. Wer mit der Erwartung kommt, hier finde das Weihnachtsmärchen statt, wird sich wundern, dass er ein Weihnachtsmärchen der ganz anderen Art erlebt. Aber ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass dieser Abend Fragen aufwirft und nicht jedem gefallen wird. Ich freue mich, wenn unser Publikum nach einer Vorstellung von Romeo und Julia zu Tränen gerührt ist, aber ich finde es genauso wertvoll, wenn es mit vielen offenen Fragen aus einem Ballettabend geht.

Das Gespräch führten Michael Küster und Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 72, Oktober 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.