Betrachtungen zu der scheinbar unzeitgemässen Gattung Operette aus dem Jahr 2017.

Am 10. Oktober 1929 wurde Franz Lehárs Operette Das Land des Lächelns am Berliner Metropol-Theater uraufgeführt. Zwei Wochen später brachen an der New Yorker Wertpapierbörse die Kurse ein und lösten die berüchtigte Weltwirtschaftskrise von 1929 aus mit ihren verheerenden Folgen. Es gibt keinen Text über Das Land des Lächelns, in dem dieser zeitliche Zusammenhang nicht erwähnt wird. Richard Taubers Welterfolg mit der berühmtesten, für ihn komponierten Arie der Operette «Dein ist mein ganzes Herz» und die grosse wirtschaftliche Depression, die instabilen politischen Verhältnisse im Deutschland der Weimarer Republik sowie der heraufziehende Faschismus scheinen untrennbar zusammen zu gehören.

Der Glanz der Gattung ist mit dem Wetterleuchten von Katastrophen immer wieder eine auffällige Verbindung eingegangen: Keine Operette ohne Krise. So war es, als die Uraufführung der Fledermaus von Johann Strauss 1873 verschoben werden musste, weil die Börse in Wien crashte. So war es, als die Uraufführung von Emmerich Kálmáns Csárdásfürstin mit der Bombenstimmung des Ersten Weltkriegs zusammenfiel. Die Operette ist der Tanz auf dem Vulkan. So ging die Erzählung der modernen, aufgeklärten Operettenliebhaber in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als man sich im Musiktheater wieder für die altmodische Gattung zu interessieren begann und sie von der Verharmlosung und Vereinnahmung in der Zeit des Nationalsozialismus und dem biederen Erscheinungsbild, das sie in den fünfziger und sechziger Jahren abgegeben hatte, zu befreien versuchte. Die Operette als Walzerschwung über dem Abgrund – in ausgelassener Sektlaune tänzelt sie mit einem Achselzucken über alles Schlimme hinweg: «Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist…» Wobei die ausgelassene Laune in Lehárs Land des Lächelns eher kein Thema ist: Dort herrscht der elegische Tonfall der späten lyrischen Operette, in der Witz und Hochstimmung der Melancholie gewichen sind.

Für viele Exegeten und Interpreten war der Zusammenhang zwischen Krise und Operette der entscheidende Aspekt, der die Gattung erst wieder interessant werden liess: Jenseits ihrer Oberflächlichkeit weiss sie offenbar mehr, als sie zu erkennen gibt. Oft «am Vorabend von Katastrophen» aus der Taufe gehoben, wurde ihr Prophetisches zugesprochen: Sie lässt Schlimmes ahnen, dass sie allerdings absichtsvoll verschweigt. Vor diesem Hintergrund konnte man den Text von Prinz Sou-Chongs Auftrittsarie in Land des Lächelns wie ein Programm für die gesamte Gattung lesen: «Immer nur lächeln, immer vergnügt, immer zufrieden, wie’s immer sich fügt, lächeln trotz Weh und tausend Schmerzen, doch wie’s da drin aussieht geht niemand etwas an.»

Dementsprechend machten sich die Regisseure daran, der Operette die Maske des ewigen Lächelns herunterzureissen und offenzulegen, was sich in Wahrheit dahinter verbirgt: Sie entlarvten die Depression hinter dem Übermut, den Geist der Intoleranz hinter der Leichtlebigkeit, kapitalistische Gier hinter dem Schöntuerischen, Xenophobie hinter der Feier des Exotischen und Präfaschismus hinter der galanten Obrigkeitsgläubigkeit. Das war lange Zeit eine gängige Umgangsform mit der Operette: Die Gattung ernst zu nehmen, hiess, sie ihrer Verlogenheit zu überführen. Wer sie weiterhin nur naiv und affirmativ ans Herz zu drücken wagte, sah sich mit dem Vorwurf des Provinziellen und Reaktionären konfrontiert.

In den Operettenproduktionen wieder genau den Stachel des subversiv Politischen und Zeitkritischen spüren zu lassen, den ihnen die Nationalsozialisten gezogen hatten, war gewiss ein wichtiger Impuls. Dass allerdings auch das Abräumen der Illusionen zum Klischee gerinnen kann und notorische Geschichtsreflexe pappkulissenhafte Züge annehmen können, wurde erst nach und nach als Problem wahrgenommen.

Im Verlaufe der neunziger Jahre verschob sich dann das Interesse von den ernsten Abgründen hinter der Oberfläche auf das Leichte an sich. In gewiss nicht zufälliger Parallelität zur plötzlichen post-modern-ironischen Hippness des deutschen Schlagers begann man das Triviale und Künstliche an der Operette zu feiern. Sie wurde zur Spielweise für Travestie und Trash, knallbunt und überdreht. So machten etwa die schweizerisch-deutschen Unterhaltungskünstler Geschwister Pfister Ralph Benatzkys Im weissen Rössl in der Berliner Bar jeder Vernunft zu einem Kultstück des Underground.

Der Musikwissenschaftler und Operettenkenner Clemens Risi konstatiert für die vergangenen zwanzig Jahre eine auf dieser Revitalisierung aufbauende Renaissance der Operette und beschreibt sie als eine Entwicklung, bei der die schillernde Oberfläche als das Wesentliche der Gattung in den Blick gerät, anstatt einer sich dahinter auftuenden Tiefendimensionen. Die Auffassung, dass das Wesentliche immer in der Tiefe zu suchen und die Oberflächliche zu vernachlässigen sei, gehöre zum überholten Denken der Moderne, so seine postmoderne Theorie. Risi sieht im aktuellen Umgang mit der Operette ein Konzept, das die Oberfläche, die alles erfasse, «programmatisch zum Eigentlichen und Einzigen erhebt». Es gebe nichts daneben, dahinter oder darunter.

Wer als Interpret die Oberflächlichkeit und Leichtigkeit der Operette als das Eigentliche in den Blick nehmen will, muss sie freilich auch beherrschen. Die hybride, offene Form changiert zwischen Oper, Schauspiel, Tanz und Revue, und jede Darstellungsart will mit entsprechender Metierkenntnis szenisch auf die Bühne gebracht werden. Der einfachen musikalischen Nummernfolge, die Lehárs Partitur aneinanderreiht, steht ein grosses Raffinement in der Orchesterbehandlung gegenüber, das in all seinen Feinheiten vom Dirigenten erfasst und ausbalanciert werden will. So geistesschlicht die Texte auch daherzukommen scheinen («Ich liebe dich, und du liebst mich, und da liegt alles drin», singen Gustl und Mi), sie bedürfen einer glaubhaften Emotionalität, um nicht ins Lächerliche abzugleiten. Und vor dem Verharmlosungston, den die Figuren selbst gerne anschlagen, muss man die Operette sowieso schützen: Auf der Bühne geht es musiktheatralisch immer ums Ganze, auch wenn Lisa – nachdem sie ihrem Verehrer Gustl den Laufpass gegeben hat – singt: «Freunderl mach dir nix draus, ’s war ja nicht so bös gemeint. Es ist nicht so arg, wie es scheint.»

Die Gefahr falschen Sentiments hat Lehár selbst gesehen und ihr in einem Text von 1926 («Die Operette, wie ich sie mir vorstelle») mit viel Herzblut entgegengehalten, die Figuren würden in ihm, dem Komponisten, lebendig: «Ihre Gefühle werden meine Gefühle, ihr ganzes Wesen löst sich, wie die Landschaft, in der sie stehen, und die Luft, die sie atmen, in Musik auf.» Lehár bringt dieses Bekenntnis gegen die Vorurteile in Anschlag, die den Operettenproduktionen der 1920er Jahre (und insbesondere seinen eigenen Werken) anhafteten – «flüchtige Abendunterhaltung» seien sie, «der einmalige grosse Serienerfolg» das Ziel, «das geschäftliche Interesse» dominiere. Da ist allerdings etwas dran: Im Spannungsfeld zwischen kaltem Erfolgskalkül und Herzens warmer Empfindung hat sich die Operette immer bewegt. Auch das macht den Umgang mit ihr nicht leichter. Sie zielt auf robuste Massenwirksamkeit und erweist sich zugleich als ein höchst fragiles Konstrukt, das, von ungeschickten Fingern an gefasst, sofort zu Bruch geht.

Der Operette gerecht zu werden, heisst eben, sich auf ein komplexes Metier einzulassen. Wer mit brachialen Mitteln gegen ihre Zerbrechlichkeit an inszeniert, hält am Ende nur Scherben in den Händen. «Die Operette will heute nicht mehr entzaubert werden», schrieb die Kritikerin Christine Lemke-Matwey vor einigen Jahren in einer Grundsatz-Betrachtung zur Operette in der Wochenzeitung DIE ZEIT: «Anarchie ist, sie so zu spielen, wie sie ist, wenn man es denn kann und beherrscht, vom Theaterhandwerk her, als Defilee der Fadenscheinigkeiten, als ’verkleidete Musik und Musik der Verkleidungen’ (René Leibowitz). Anarchie ist, an die Heilkräfte des guten alten bürgerlichen Lachtheaters neu zu glauben.»

Die Operetten von Offenbach bis Lehár «zu spielen, wie sie sind» kann freilich keine Verengung der Perspektive auf einen gusseisernen Unterhaltungsbegriff von anno dazumal meinen. Dafür ist das Genre viel zu offen, wandelbar und von subversiven Facetten durchsetzt. Reich sind die Möglichkeiten, sich der Operette in inniger Zuneigung zu nähern.

Christoph Marthaler etwa, der viele Operetten inszeniert hat, spielt gern auf surreale Weise mit der Vergangenheitsseligkeit und dem Nostalgischen, das der Gattung innewohnt. Wie aus der Zeit gefallene und vom Fortschritt vergessene, skurrile Einsamkeitshelden stehen seine Operettenfiguren auf der Bühne. Ein Regisseur wie Herbert Fritsch setzt in seinen Produktionen, die er in Bremen und Berlin realisiert hat, auf die Schlagfertigkeit und Unverschämtheit der Boulevard-Komödie. Mit der Exaltiertheit seines stotternden, grimassierenden und virtuos sich verknotenden Körpertheaters nimmt er das Triviale der Gattung beim Wort.

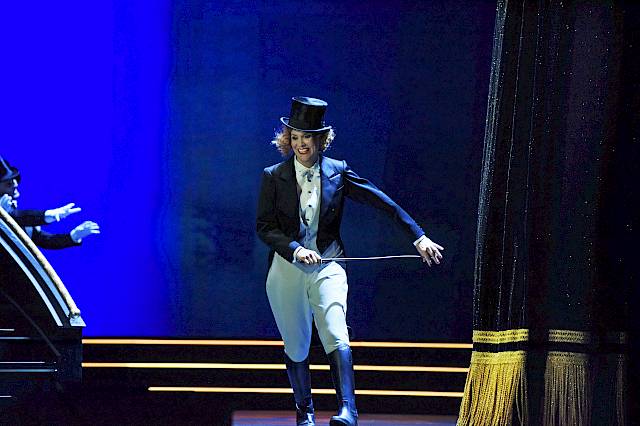

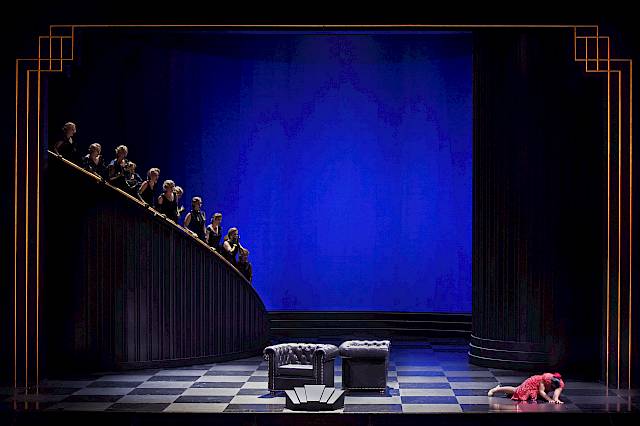

Barrie Kosky, der Regisseur und Intendant der Komischen Oper in Berlin, wiederum frönt dem glamourösen, talmihaften Rausch, den die leichte Muse zu entfachen versteht. Die Grenzziehung zwischen hoher E- und niederer U-Musik, die dem Australier mit ungarisch-russisch-jüdischen Wurzeln am deutschen Kulturbetrieb auf die Nerven geht, ignoriert er frohgemut und macht die Operette mit viel Könnerschaft, schriller Farbigkeit, Divenkult und querem Witz zu einem programmatischen Eckpfeiler seines Hauses. Ein Konzept, das an die Vitalität des wilden Berlin der zwanziger Jahre anknüpft und dementsprechend stark an die aktuelle Metropolenstimmung der deutschen Hauptstadt gebunden ist.

Es gibt viele Wege, einen neuen, frischen Umgang mit der Operette zu pflegen. Entscheidend dabei ist, dass sich die Macher der Theaterhaftigkeit der Gattung bewusst sind. Die Operette behauptet eine Welt, aber diese bleibt als Behauptung immer erkennbar. Die Operette darf oberflächlich sein, aber sie weiss um ihre Oberflächlichkeit. Sie ist immer selbst im Bilde darüber, dass sie «gemacht» ist. Diese Selbstdistanz erlaubt es den Protagonisten, mit dem Hergestellten des Theater zu spielen, unvermittelt aus der Welt des schönen Scheins auszusteigen, die berühmte vierte Theaterwand zum Publikum zu durchbrechen, und sei es nur mit einem beiläufigen Augenzwinkern. So ist es im Falle des Land des Lächelns schon bei Richard Tauber gewesen. Sein berühmtes «Dein ist mein ganzes Herz» war ein Hit in den frühen Zeiten von Radio und Schallplatte. Er hat es nicht nur an seine geliebte Lisa gerichtet, sondern an jeden Einzelnen seines weltumspannenden Publikums. Der Adressat der Emotionen kann sich in der Operette von der Figur auf der Bühne auf die versammelte Liebhabergemeinde verschieben. Alle dürfen sich mit dem «Du» und «Dein» gemeint fühlen – als Verabredung, als wissendes Spiel!

Text von Claus Spahn.

Dieser Beitrag ist erschienen im MAG 50, Juni 2017.

Das MAG können Sie hier abonnieren.