Barrie, mit der Lustigen Witwe inszenierst du erstmals eine Operette in Zürich, ein Genre, das du als Intendant der Komischen Oper Berlin intensiv und mit grossem Erfolg gepflegt hast. Woher kommt deine Liebe zur Operette?

Ich bin mit diesem Genre in Berührung gekommen lange bevor ich 2013 mit Ball im Savoy meine erste Operette in Berlin inszeniert habe. Meine erste Begegnung hat mit meiner Grossmutter zu tun: Sie kommt aus einer gutbürgerlichen ungarischen Familie und ist 1935 nach Australien ausgewandert. In Budapest und Wien hat sie viele Operetten erlebt, eine Kunstform, die vor dem Zweiten Weltkrieg nicht als minderwertig galt, sondern ein grossartiges eigenes Fach war. In der deutschsprachigen Welt waren die Operetten damals oft bekannter als die Opern. Stars wie Fritzi Massary oder Richard Tauber waren berühmt und haben dank Verfilmungen, Aufnahmen und Tourneen oft besser verdient als die Opernsängerinnen und -sänger. Meine Grossmutter hat mir Aufnahmen aus dieser Zeit vorgespielt, die ich bis heute sehr liebe! Später wollte ich lange nichts mit diesem Genre zu tun haben. Die Inszenierungen der Fledermaus, der Lustigen Witwe oder der Gräfin Mariza, die ich als Teenager in Melbourne gesehen habe, fand ich furchtbar und verstaubt. Als ich aber 2008 mit den Planungen für die Intendanz an der Komischen Oper begonnen habe, war der richtige Zeitpunkt für meine Auseinandersetzung mit der Operette gekommen. Berlin war im frühen 20. Jahrhundert neben Wien die Operettenstadt schlechthin, und die DNA der Komischen Oper ist Operette. Als ich erfuhr, dass Franz Lehár, Oscar Straus, Emmerich Kálmán und Paul Abraham alle an der Komischen Oper dirigiert hatten und dass viele grossartige Werke seit der Zeit der Weimarer Republik dort nicht mehr gespielt worden waren, wusste ich, dass wir dieses Repertoire zurück auf die Bühne bringen müssen.

Um die Lustige Witwe und die Fledermaus hast du damals einen grossen Bogen gemacht. Warum?

Weil diese Stücke wirklich oft genug inszeniert worden sind. In Berlin wollte ich mich ausschliesslich auf die Stücke konzentrieren, die dort eine Geschichte haben – und das hat richtig etwas entzündet... Der Erfolg war enorm. Paul Abrahams Ball im Savoy haben wir zehn Jahre lang gespielt! Andererseits will ich diese Berliner Stücke auch nicht ausserhalb von Berlin zeigen, und so ist es gekommen, dass ich jetzt direkt nacheinander die Fledermaus in München und die Lustige Witwe in Zürich inszeniere. Es ist ein bisschen merkwürdig, diese beiden sehr berühmten Stücke direkt im Anschluss zu inszenieren, aber man merkt dabei deutlich, wie unterschiedlich sie sind.

Du sagst, die Lustige Witwe steht mit einem Fuss im 19. und mit dem anderen im 20. Jahrhundert. Was meinst du damit?

Im direkten Vergleich zeigt sich, dass die Fledermaus ganz aus dem Wiener Geist heraus gedacht und mit dem Walzer als typischem Stilmittel fest im 19. Jahrhundert verankert ist. Die Lustige Witwe vereint hingegen ganz unterschiedliche musikalische Stile. Jacques Offenbach, den auch Johann Strauss sehr verehrt hat, und die französische Boulevardkomödie spielen in der Lustigen Witwe noch immer eine Rolle, und natürlich ist das Stück ohne die Fledermaus und den Einfluss des Wiener Walzers undenkbar. Aber Lehárs Partitur ist viel kosmopolitischer. Es gibt Einflüsse aus Osteuropa, die später bei Kálmán und Abraham wichtig werden. Im dritten Duett und der Romanze zwischen Valencienne und Camille ist aber auch der Einfluss von Giacomo Puccini unüberhörbar, mit dem Lehár befreundet war. Diese Szene erinnert mich an den Schluss des 1. Bilds von La bohème. Zudem fühlt man über allem bereits einen Hauch von Jazz, noch ohne ihn zu hören. Als ob Lehár hier etwas in der Luft gerochen hätte. Die ganzen witzigen und klamaukigen Momente, die es in der Lustigen Witwe gibt, eilen fast vorüber und man fühlt, dass sich darunter etwas viel Ernsthafteres verbirgt. Rosalinde und Eisenstein aus der Fledermaus sind ziemlich simple Komödiencharaktere. Es geht um eine kaputte Ehe, um Betrug, Lügen und um Verzeihung. Zwischen Hanna Glawari und Danilo, den beiden Hauptfiguren in der Lustigen Witwe, gibt es hingegen eine Vorgeschichte und eine tiefere Verbindung, die sich unter der Oberfläche verbirgt. Das Stück ist durchzogen von einer Sehnsucht nach etwas, das in der Vergangenheit war und hoffentlich in der Zukunft sein wird. Das heisst, Hanna und Danilo sind komplexe, moderne Charaktere. Sie kommen 1905 auf die Bühne, kurz nachdem Sigmund Freud seine zentralen Schriften veröffentlicht hat.

Erklärt das auch, warum die Lustige Witwe innert kürzester Zeit ein Welterfolg wurde?

Lehár hat mit diesem Stück absolut den Zeitgeist getroffen. Die Menschen waren sehnsüchtig nach dem 19. Jahrhundert und zugleich fasziniert von der Moderne, die damals anbrach. Da waren das elektrische Licht, das Telefon, die Schallplatten… Die nationalen Hauptstädte entwickelten sich zu kosmopolitischen Weltstädten. Lehár surfte auf dieser Welle und – das muss man noch einmal extra betonen – steht dabei in einer Linie mit den grossen Melodikern der Musikgeschichte wie Mozart, Offenbach oder Gershwin: Jede einzelne Nummer aus der Lustigen Witwe ist ein Hit!

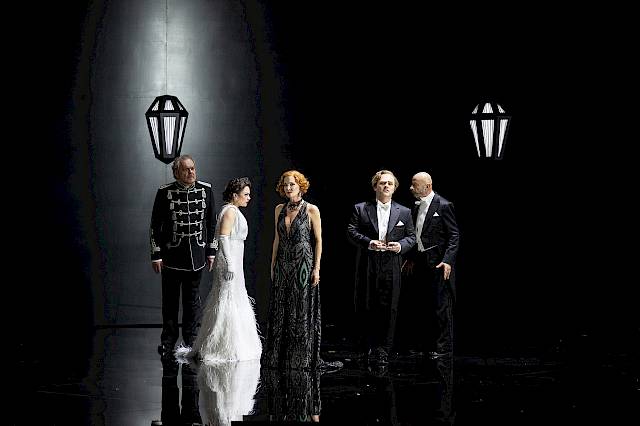

Die Handlung spielt nicht in Wien, sondern in der angesagten Metropole Paris und gefühlt auf einer konstanten Party. In der Botschaft eines verschuldeten und fiktionalisierten Balkanstaates wird Hanna Glawari empfangen, eine Millionenerbin. Damit ihr Geld nicht an einen Pariser verloren geht, setzt der Botschafter seinen amüsierlustigen Sekretär Danilo auf Hanna Glawari an … Wer ist diese Frau, und wo steht sie in der Tradition der Operette?

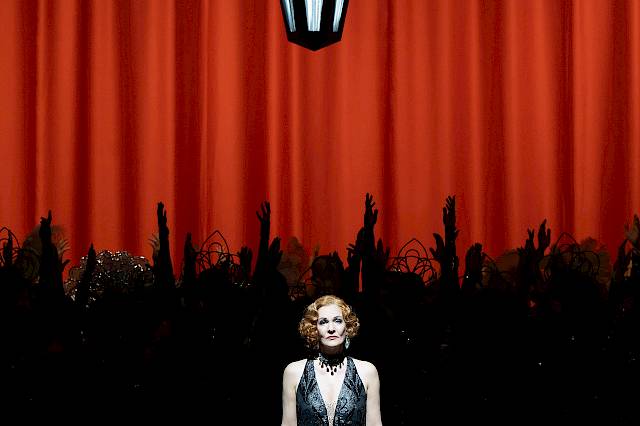

Dieses Bild einer klugen und emanzipierten Frau, die im Zentrum des Stücks steht, geht auf die Operetten von Jacques Offenbach zurück. In Orpheus in der Unterwelt hat er Eurydike in den Fokus gestellt, und zwar als eine gescheite und gewitzte Frau, die am Ende nicht mit Orpheus zurückgehen will! Die Männer in dieser Operette sind impotent und blöd. Bei Offenbach beginnt hier eine Reihe von Stücken, in denen die Männer weit hinter den Frauen zurückstehen. In den 1860er- Jahren hat er damit einen grossen Kontrast zum vorherrschenden Frauenbild in der Oper geschaffen, wo die Frauen krank, verrückt oder Mörderinnen waren. Man kann Offenbachs Operetten durchaus als frühe feministische Stücke bezeichnen. Johann Strauss hat das dann ein bisschen verharmlost, obwohl auch Rosalinde und Adele in der Fledermaus kluge, aber letztlich unsympathische Frauen sind. Hanna Glawari ist dann wieder vielmehr mit diesen Offenbach-Frauen verbunden. Sie ist vielleicht nicht ganz so frech, aber man merkt ab ihrem ersten Auftritt, dass sie eine Frau ist, die weiss, was sie will. Und es wird sie niemand stoppen. Sie hat die Zügel in der Hand und weiss genau, welche Verehrer es nur auf ihr Geld abgesehen haben. Selbst Danilo, zu dem sie eine tiefe Verbundenheit spürt, lässt sie schmoren, bis er die Worte «Ich liebe dich!» schliesslich von selbst über die Lippen bringt. Hanna Glawari ist also auch alles andere als eine Femme fatale, wie sie Richard Strauss zur selben Zeit mit seiner monströsen Salome auf die Bühne bringt. Die Mischung aus selbstbewusstem Charme und Ernsthaftigkeit, die Hanna Glawari zu einer modernen Frau machen, ist ein einzigartiges Merkmal der damaligen Operette.

Dabei heisst es heute oft, die Operette sei misogyn. Eine berühmte Marsch-Nummer aus der Lustigen Witwe hat etwa den Refrain: «Ja, das Studium der Weiber ist schwer» …

Die Männer singen diese Nummer, weil sie frustriert sind. Ich finde das nicht misogyn, sondern eigentlich das Gegenteil: Diese Männer lieben die Frauen, aber sie fühlen, dass sie ihnen nicht gewachsen sind – und damit haben sie ganz recht! Man muss diese Texte schon richtig lesen. Männer, die über Frauen sprechen und umgekehrt, das ist ein Hauptthema des Theaters von der griechischen Komödie über Shakespeare und Goldoni bis heute … Und in der Wiener Moderne, in der Sigmund Freud gerade über die Sexualtheorie nachdenkt und das Buch Geschlecht und Charakter von Otto Weininger für Aufsehen sorgt, ist es nicht verwunderlich, dass dieses Thema in einer modernen Operette seine Spuren hinterlässt. Solche Texte als misogyn zu lesen oder gar nicht mehr zu spielen, finde ich falsch. Wir sollten nichts canceln, was tiefmenschlich ist.

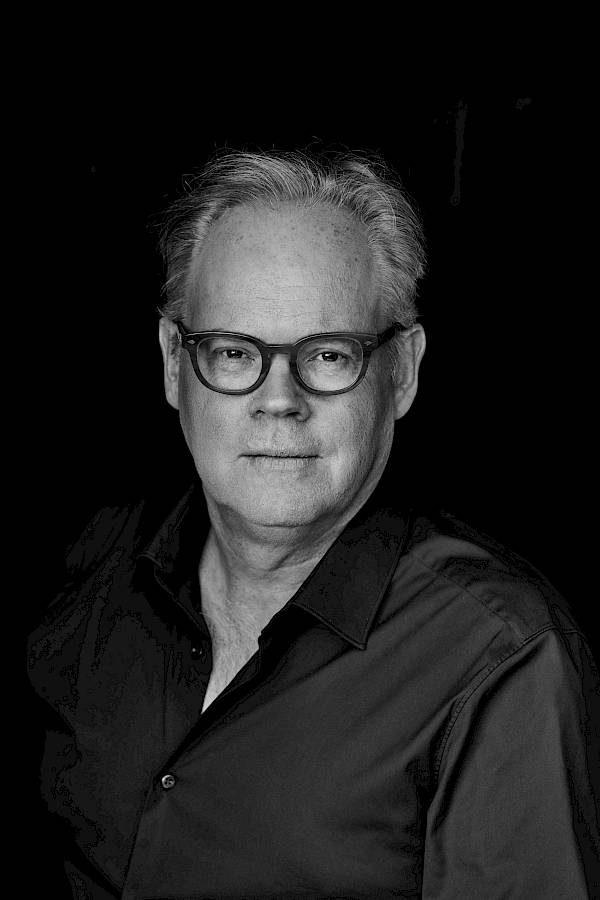

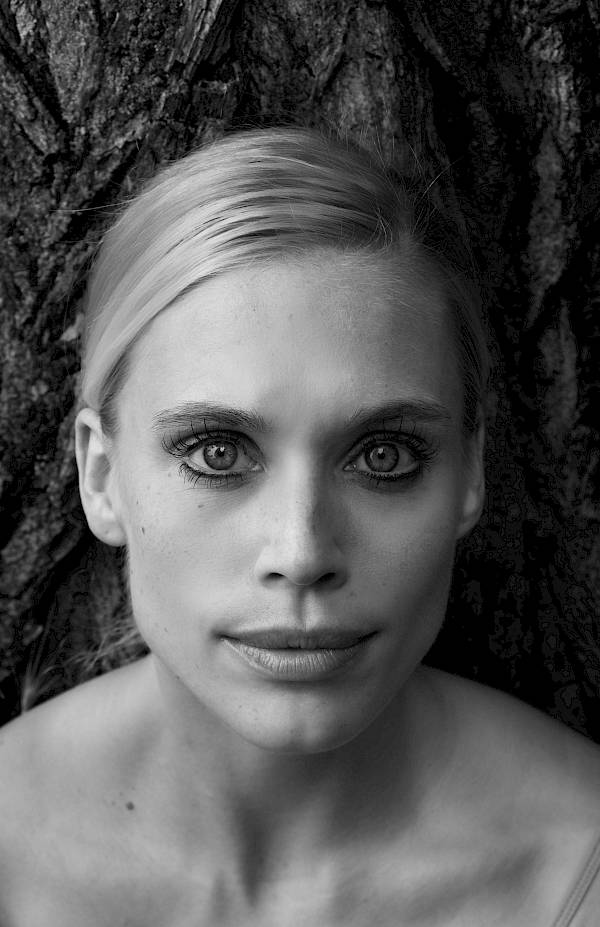

Du hast dir für diese Inszenierung explizit Marlis Petersen und Michael Volle gewünscht. Warum?

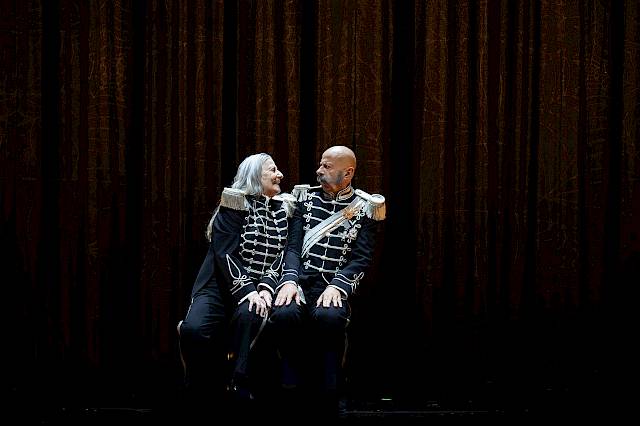

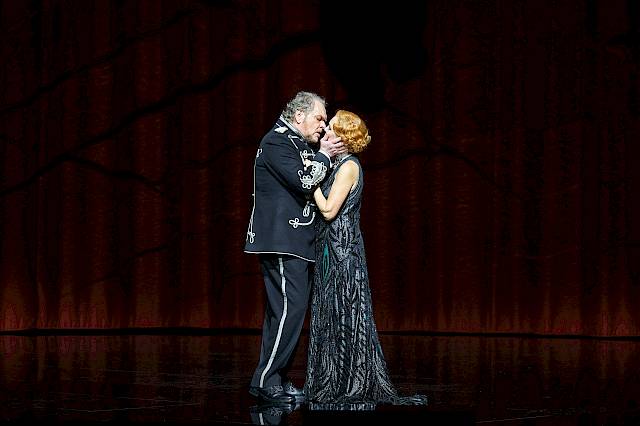

In vielen Inszenierungen, die ich gesehen habe, waren Hanna und Danilo entweder zu jung oder zu alt. Für mich funktioniert beides nicht, weil die Vorgeschichte dieses Paars wichtig ist: Hanna und Danilo haben sich bereits einmal geliebt, aber unter anderen Bedingungen. Sie war damals eine junge Frau ohne Geld und durfte ihn aus Standesgründen nicht heiraten. Ich möchte in dieser Beziehung die Tiefe unterstreichen und ein Paar zeigen, das sich vielleicht 20 Jahre nach einer explosiven Affäre wieder trifft. Nun flammt die Liebe unter neuen Vorzeichen wieder auf. Beide sind aufs Neue hingerissen voneinander, haben sich aber auch verändert und prüfen den anderen insgeheim. Marlis und Michael gehören zu meinen absoluten Lieblingssängern. Marlis war die Marschallin in meinem Rosenkavalier und Michael der Hans Sachs in meinen Meistersingern in Bayreuth. Sie sind eine Klasse für sich und haben genau die richtige Portion Sinnlichkeit, Melancholie und Zerbrechlichkeit, die ich mir für dieses Stück wünsche – und sie haben beide Ironie und Erotik in der Stimme! Wenn das fehlt, ist man in der Operette verloren.

Und wie beeinflusst diese Besetzung dein Regiekonzept?

Der Ausgangspunkt für die Inszenierung ist für mich die gemeinsame Vergangenheit, die Hanna und Danilo haben. Ich möchte eine Welt zeigen, die es nur auf der Bühne des Opernhauses Zürich gibt, also weder eine historische noch eine moderne, sondern eher eine märchenhafte Welt. Als ich nach historischen Aufnahmen des Stücks gesucht habe, bin ich auf Youtube auf die Aufnahme einer Klavierwalze gestossen, die Franz Lehár selber eingespielt hat. Er spielt darauf ein Arrangement der Lustigen Witwe. Ich war von der rhythmisch freien Art seines Spiels, die sich mit dem leicht mechanischen Gestus der Walze mischt, begeistert und habe mir überlegt, die Handlung aus diesem historischen Klang heraus zu beginnen. Als ob alles wieder aus der Erinnerung heraus entstehen würde... Dieses gespenstische Gefühl, dass Lehár mit uns im Raum ist, hat mich veranlasst, weiter in diese Richtung nachzudenken und zu Ernst Lubitschs Verfilmung der Lustigen Witwe geführt…

Ernst Lubitsch wurde in Berlin geboren, ist in den 1920ern in die USA ausgewandert und feierte grosse Erfolge in Hollywood. 1934 verfilmte er eine eigene Version der Lustigen Witwe, die auf Lehárs Operette basiert. Was gefällt dir daran?

Die Figuren in diesem Film sind wie Erscheinungen, wie schöne Geister, die die Handlung mit einer unglaublichen Leichtigkeit zum Leben erwecken. Lubitsch ist für mich einer der grossen Künstler des 20. Jahrhunderts. Seine erfolgreichen Hollywood-Komödien sind fast wie Operetten ohne Musik. Ich empfehle Operettendarstellern daher immer, Lubitsch-Filme anzuschauen. Sein Stil ist clever, schnell und dabei unglaublich charmant und von einer augenzwinkernden Frechheit. Das Tiefsinnige ist bei ihm ganz versteckt, aber es ist da. Er zeigt den Subtext nie. Man muss ihn selber spüren und fühlen. Das ist genau die richtige Herangehensweise an die Operette: Man spielt immer mit der Fassade und der Oberfläche. Die Tiefe soll man in der Nase riechen, in den Ohren hören und in den Augen der Darsteller ablesen können. Aber gespielt wird sie nicht.

Wichtig ist dir aber auch der Klamauk …

Es kann nie genug Klamauk geben in der Operette. Ich mache ja keinen Lubitsch! Der Rest ist vom Vaudeville und von den Marx Brothers inspiriert. Ich bringe den Lubitsch-Touch und den Klamauk gleichzeitig auf die Bühne. Das ist die Kosky-Technik.

Du hast zu Beginn von den Operettenaufnahmen aus dem frühen 20. Jahrhundert gesprochen, die du sehr liebst. Was ist das Besondere daran?

Man darf nie unterschätzen, was 1933 passiert ist. Neunzig Prozent der Autoren und Komponisten dieses Genres waren jüdischer Herkunft. Franz Lehár ist da eine Ausnahme. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde ein grosser Teil des Repertoires komplett verboten. Viele Künstler mussten emigrieren oder wurden ermordet. Das war ein furchtbarer Schicksalsschlag für diese Kunstform, von dem sie sich nie wieder erholt hat. Ich frage mich immer, was aus dem Genre geworden wäre, wenn es diese furchtbare Zeit nicht gegeben hätte… Die Rezeptionsgeschichte der Operette ist davon natürlich schwer betroffen. In der Nachkriegszeit haben Opernsängerinnen und -sänger mit viel zu schweren Stimmen dieses Genre übernommen und es zu etwas ganz anderem gemacht. Es wurden riesige Orchestrierungen arrangiert, der ganze Jazz der 20er- und 30er-Jahre war verschwunden. Ich sage immer, die Operette hat einen zweiten Holocaust durchgemacht: Erst wurde sie verboten und dann durch die Aufführungspraxis vernichtet. Heute denkt man glücklicherweise stärker über die historische Aufführungspraxis nach…

Angeblich konnte Joseph Coyne, der 1907 in London als Danilo besetzt war, gar nicht singen. Er hat seine Texte gesprochen. Und dennoch war gerade diese Aufführungsserie in London ein riesiger Erfolg…

Niemand im Premierencast der Lustigen Witwe war ein grosser Opernsänger! Hortense Schneider, die grosse Muse von Jacques Offenbach, war ein Burlesque-Star und hat auf der Bühne improvisiert. Und zu ihren grossen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die man heute noch auf Aufnahmen hören kann, zählen für mich Fritzi Massary, Rosy Barsony, Joseph Schmidt und Richard Tauber. Man soll sie heute nicht nachahmen, aber was man in ihren Stimmen hört, ist alles, was wir hier besprochen haben: Ironie, Erotik, Intelligenz und ein Augenzwinkern.

Und was ist nun die tiefere Aussage, die sich in der Lustigen Witwe hinter diesem Augenzwinkern verbirgt?

Am Ende kommen Hanna und Danilo, diese beiden hochinteressanten, vom Leben gezeichneten Menschen, zusammen und entscheiden sich für die Gegenwart: Wir sind hier und heute verliebt und dafür leben wir. Was morgen passiert, ist uns egal. Für einen Theaterabend in unserer Zeit finde ich so eine Botschaft nicht schlecht.

Das Gespräch führte Fabio Dietsche

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 108, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.