Christoph Willibald Glucks «Iphigénie en Tauride» handelt von einem bekannten Mythos der Antike, dem Mordfluch des Atridengeschlechts. Wovon erzählt er und wie kann man ihn heute lesen? Ein Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen.

Frau Bronfen, Glucks Oper Iphigénie en Tauride geht zurück auf ein Drama von Euripides, das wiederum eine Geschichte aus der griechischen Mythologie aufnimmt. Diese Geschichten wurden zunächst mündlich überliefert und dann um 800 vor Christus erstmals von Homer aufgeschrieben. Lässt sich heute noch sagen, wo diese Geschichten ihren Ursprung hatten? Wurden sie mit einer bestimmten Intention erzählt?

Um es mit dem Philosophen Hans Blumenberg zu sagen: Man erzählt sich Geschichten, um die Furcht zu bannen. Die griechischen Mythen beziehen sich auf die Religion in der Antike, in der man sich Götter vorgestellt hat, die sehr viel menschlicher waren, als wir das aus der judäo-christlichen Religion kennen. Der Familienstreit der antiken Götter spiegelt den Streit der Menschen auf der Erde, die göttlichen Geschlechterverhältnisse spiegeln das Geschlechterverhältnis unter den Menschen, und das Verhältnis von Herrscher und Beherrschtem spiegelt eben diese Verhältnisse unter den Menschen. Wir sehen also in den mythischen Geschichten, wie überhöhte Figuren das erfahren, was die Menschen in den Familien, in grösseren, die Gemeinschaft betreffenden Einheiten oder im Kampf zwischen Nationen durchleben. Die mythologischen Geschichten bieten im doppelten Sinn Lösungen, weil innerhalb des antiken Denkens die Idee des Schicksals ganz entscheidend ist – die Menschen sind nicht selbst verantwortlich für das, was sie tun. Sie können Entscheidungen gar nicht selbst treffen, sondern müssen erst das Orakel befragen. Die Verantwortung wird also an eine höhere Instanz abgegeben. Zudem spielen die Mythen Probleme durch und zeigen häufig Lösungen, die es in der Realität nicht gibt, eben durch das Eingreifen der Götter. Das ist übrigens auch die Analogie, die man zwischen den alten Mythen und unseren heutigen fiktionalen Erzählungen ziehen kann, sei es im Theater, im Kino oder eben in der Oper: Es wird an einem anderen Schauplatz ein Problem dargestellt...

...und wir als Publikum erkennen uns in diesem Problem wieder...

...wissen dabei aber immer, dass es überhöhte Geschichten sind, die tragische oder positive Lösungen durchspielen – und nicht die Realität.

In der heutigen Realität wäre es ja auch eher unwahrscheinlich, dass meine Tochter von meinem Mann geopfert wird, damit er in den Krieg ziehen kann, wie es in der Vorgeschichte von Iphigénie en Tauride geschieht.

Da bin ich mir nicht so sicher! Ich schaue im Moment gerade die Fernsehserie Succession, darin geht es um den sehr mächtigen Besitzer eines Medienkonzerns und um die Frage, wer sein Nachfolger werden soll. Hier werden auch Kinder geopfert, indem das eine Kind gegenüber dem anderen bevorzugt wird, oder indem ein Kind gezwungen wird, den Konzern zu übernehmen, statt die eigenen Träume zu leben.

Warum muss es denn innerhalb des Iphigenien-Mythos die Tochter sein, die geopfert wird und nicht der Sohn?

Banal gesagt: Den Sohn opfert man besser nicht, denn den braucht man ja als Krieger an seiner Seite. Die Tochter kann man eher entbehren. Töchter sind in der Antike und bis weit ins 19., ja bis ins frühe 20. Jahrhundert Teil des Tauschmaterials zwischen Männern. Wenn Töchter gegen ihren Willen verheiratet werden, um ein Machtbündnis zwischen Männern zu festigen, ist das auch eine Opferung oder sogar eine Form von Tod. Bei Iphigenie ist es ein Tausch zwischen dem Vater und einer Gottheit, bei dem die Tochter statt ins Ehebett auf den Altar kommt. Die Tochter ist der Besitz des Vaters, über den er seine Macht etablieren kann.

Geht es auch darum, die eigene Familie gegenüber der Gemeinschaft und dem grossen Ganzen zurückzustellen?

Kulturgeschichtlich sind es die Frauen, also die Mütter und Gattinnen, die auf den partikularen Interessen beharren. Durch das Opfer beweist Agamemnon, dass er aus der Position des Vaters und Ehemanns in die Position des Generals übergetreten ist, und dieses Opfer hält das Heer zusammen. Denken wir an die Geschichte von Lucrezia, die vergewaltigt wird und dann Selbstmord begeht: Ihre Leiche wird benutzt, um die Männer zusammenzuschweissen, die später die römische Republik gründen. Über dem toten Frauenkörper kommen Männer zusammen, um eine von Tötungslust und Nationalismus geprägte Kampfeinheit zu bilden. Das hat eine lange Tradition.

Agamemnon war bereit, die eigene Tochter zu opfern; wie kann Iphigenie mit diesem Trauma weiterleben?

Iphigenie ist das Lieblingskind Agamemnons, seine älteste Tochter. Das ist also auch eine Liebes- und Vertrauensgeschichte. Gleichzeitig sieht sie, dass der Vater bereit ist, sie zu zerstören. Das bedeutet nicht nur eine Infragestellung des Verhältnisses der Tochter zum Vater, sondern auch einer jungen Frau zu einem älteren, von ihr geliebten Mann. Psychoanalytisch könnte man sagen, es geht hier – in sehr stark überhöhter Weise – um etwas, das alle Töchter erfahren müssen: Sie müssen sich von ihrem Vater, mit dem sie meist die wichtigere Beziehung haben als mit der Mutter, trennen. Man kann es also auch als eine notwendige Trennungsgeschichte verstehen. Die Tochter muss erkennen: Mein Vater ist nicht mein geliebtes Gegenstück, sondern er ist ein von mir abgetrenntes Wesen, das seine eigenen Interessen meinen Interessen gegenüber privilegiert. Das hat natürlich auch etwas mit dem Erwachsenwerden zu tun.

Dann wäre also die Opferung der Iphigenie durch ihren Vater ein Bild für einen natürlichen Vorgang und gar nicht so grausam, wie sie auf den ersten Blick erscheint? Oder ist dieser «natürliche» Vorgang umgekehrt im Grunde ein sehr grausamer?

Wenn man den Mythos als Familiengeschichte liest, wird deutlich, wie grausam dieser natürliche Vorgang ist. Diese Trennung kann von den Kindern durchaus als eine Form von Opferung verstanden werden. Denn sie begreifen, dass sie dem Vater nicht absolut vertrauen können, nicht von ihm geschützt werden, Zutrauen und Liebe nicht mehr an ihm festmachen können. Erwachsenwerden heisst, zu verstehen: Der Vater ist kein Übermensch, der Vater ist sowohl gut als auch böse, er wird mich nie schützen können. Tod und Opferung sind in der Mythologie Chiffren. Man darf das nicht immer wörtlich nehmen und muss es übersetzen: Es geht um Begeisterung, Hingabe, Abtrennung, Lust. Diese Geschichten lassen sich sehr zeitgenössisch lesen.

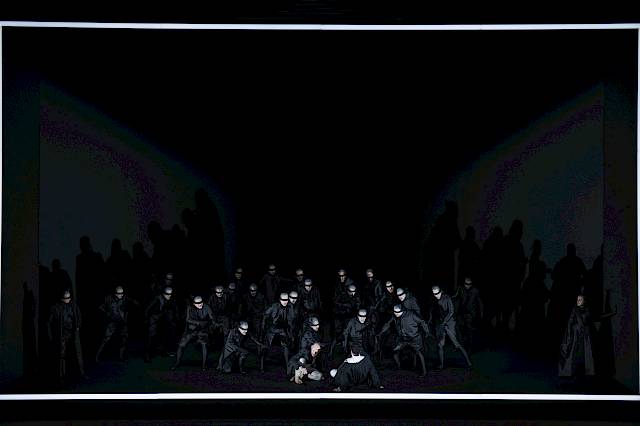

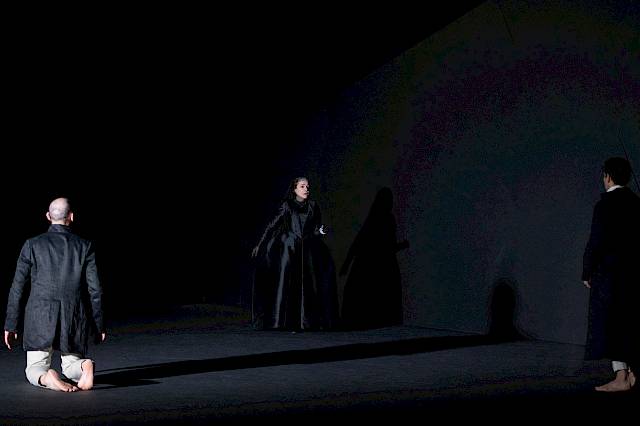

Glucks Iphigénie en Tauride hat Ereignisse zum Thema, die lange nach der Opferungsszene stattfinden, denn Iphigénie wurde auf dem Opferaltar im letzten Moment von der Göttin Diana gerettet und lebt nun seit 15 Jahren als Priesterin der Diana auf Tauris. Dort sieht sie im Traum die Gewalt, die ihre Familie in der Zwischenzeit zerstört hat. Ihr Bruder Orest wird – ebenfalls im Traum – von den Eumeniden verfolgt, den Rachegöttinnen, die ihm den Mord an seiner Mutter Klytämnestra vorwerfen. Welche Rolle spielen Träume in dieser Geschichte?

Innerhalb der Antike ist Wachen und Träumen nicht so strikt voneinander getrennt wie bei uns. Oft geht es dabei um Prophezeiungen, in denen die Götter mit den Menschen sprechen. Bei Gluck geht es darum, dass wir in unseren Träumen unsere Ängste, unsere positiven oder negativen Erwartungen oder unsere Schuld durchspielen, Dinge, die wir so direkt nicht ausdrücken können. Es ist wie eine Geschichte, die man sich selbst erzählt, es kommen Dinge zum Ausdruck, die wir im Licht des Tages nicht zulassen würden. Es ist chiffrierte Fantasiearbeit, Theater im Theater oder auch ein inneres Theater, das sowohl die Theatersituation reflektiert als auch die Theatralität unseres Seins in der Welt. Wir beobachten uns hier selbst.

Interessant ist, dass die Grenzen zwischen Realität, Traum, Erinnerung, Fantasie in Glucks Oper sehr fliessend zu sein scheinen.

Für mich ist auch der Krieg letztlich eine Fantasie. Es hat etwas geradezu Rauschhaftes, wenn die Männer als eine Einheit gegen Troja ziehen, und es hat auch etwas Rauschhaftes oder Traumartiges, wenn der Vater die Tochter nicht mehr als Tochter sieht und bereit ist, sie für diesen Krieg zu opfern.

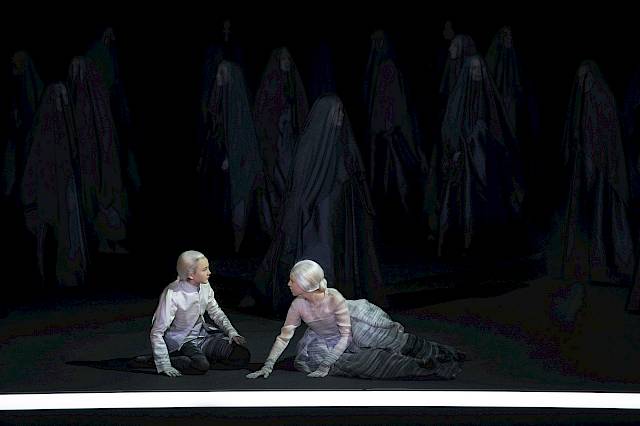

Neben den Träumen ist auch die Todessehnsucht der Hauptfiguren auffallend. Iphigénie möchte lieber sterben, als weiter auf Tauris Menschen zu opfern. Orest wird so sehr von seiner Schuld gequält, dass er den Tod herbeisehnt, und Pylades, Orests Freund, möchte lieber selbst geopfert werden, als seinen Freund dem Tod zu überlassen. Selbstmord scheint aber für keine dieser Figuren eine Option zu sein.

Zur Zeit Glucks beginnt sich zu zeigen, dass in der bürgerlichen Familie etwas nicht stimmt: Es geht nicht nur um das Verhältnis zwischen Gatte und Gattin, sondern auch um das zwischen Eltern und Kindern und zuweilen auch Schwestern und Brüdern. Die Todessehnsucht der verschiedenen Figuren kann man sehen als Erlösungsfantasie aus der Unmöglichkeit heraus, sich zurechtzufinden in einem System, in dem mir so vieles vorgeschrieben und in dem mein Begehren nicht mit meinen Pflichten zu vereinbaren ist. Damit wird diese Todessehnsucht auch zu einer Kritik an der Familieneinheit: Diese bürgerliche Familie, die stark von der Aufklärung, von einem paternalen, rationalen Denken und von ebensolchen Gesetzen getrieben ist, hat etwas Zerstörerisches. Ich denke da immer an den Streit zwischen der Königin der Nacht und Sarastro in der Zauberflöte: Er setzt mit absoluter Brutalität auf Aufklärung, während sie noch dem magischen Denken verhaftet ist. Dieser Streit zwischen den Eltern frisst die Kinder auf. Deren Todessehnsucht wird dreissig Jahre nach Gluck in der Romantik bei Novalis, Kleist und anderen ihre grosse Blütezeit haben.

Der Fluch der Familienmorde, von dem Agamemnons Geschlecht nicht loskommt, wird durch die Göttin Diana gelöst. Es sind also wiederum nicht die Menschen, die eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, sondern die Götter müssen eingreifen, um eine Lösung herbeizuführen.

1779, als Glucks Oper entstanden ist, konnte man noch akzeptieren, dass nur die Götter in der Lage sind, eine Lösung herbeizuführen. Zehn Jahre später, nach der französischen Revolution, wird man sich dann nicht mehr vorstellen können, dass die Menschen zu keiner eigenen Entscheidung fähig sein sollen – dann häufen sich übrigens auch die Selbstmorde oder Liebestodfantasien wie etwa in Wagners Tristan und Isolde. Zur Zeit Glucks gibt es für die Erkenntnis des Unbehagens an der bürgerlichen Familie und an den bürgerlichen Gesetzen mit all ihren Zwängen nur auf der Ebene der Götter eine Lösung. Umgekehrt könnte man auch sagen, das Eingreifen der Göttin ist wie die letzte Feier des noch nicht mündigen individuellen Subjekts. Das absolut mündige individuelle Subjekt gipfelt im revolutionären Subjekt, das dann später in Frankreich den König umbringt. Hier wird eine Art Umbruchphase markiert.

Eine solche Umbruchphase scheint sich auch in dieser Oper zu spiegeln: Iphigénie trifft selbständig die Entscheidung, einen der beiden Gefangenen frei zu lassen. Dann geht sie noch einen Schritt weiter und entscheidet – als sie erkennt, dass der zweite Gefangene ihr Bruder ist –, diesen auf keinen Fall zu opfern. Sie ist also durchaus zu einer selbstbestimmten Handlung fähig. Die Göttin Diana erscheint erst, als die wichtigste Entscheidung bereits getroffen ist, sie ist also strenggenommen gar keine Dea ex machina mehr.

Hier treffen zwei Denksysteme aufeinander, und es ist interessant, dass es die Frau ist, also das weibliche Subjekt, das auf ihrer Handlungsbefähigung insistiert und im Gegensatz zu ihrem Vater die Göttin herausfordert.

Die Figur Iphigénie ist in dem Moment, in dem sie geopfert werden soll – also noch in der Vorgeschichte der Oper – dem Willen der Götter und dem Willen ihres Vaters ausgeliefert, entwickelt sich aber im Laufe der Oper zu einer aktiven, selbst handelnden Figur.

Dass die Göttin am Schluss noch einmal auftritt, das wirkt wie eine Konzession an die Konvention, von der man aus heutiger Perspektive sagen könnte, dass sie sogar als Konvention ausgestellt wird. Die Dea ex machina wird dekonstruiert und bleibt ein leerer Gestus. Die Tochter erhält die Handlungsbefähigung und durchbricht den Kreislauf der Gewalt.

Und die Göttin erkennt die Handlungsfreiheit Iphigénies an und verzeiht.

Am Anfang und am Ende der Geschichte steht die Göttin, aber die wandelt sich und insistiert nicht mehr auf dieser auf Gewalt basierenden Wiederholungsschleife von «Frauenraub fordert Krieg fordert Frauenopfer fordert noch mehr Krieg». Sie insistiert deshalb nicht, weil sie in einer Tochter etwas sieht, was ihr ein anderes Modell vorgibt. Das würde ich potenziell feministisch nennen.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach.

Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.

Das MAG können Sie hier abonnieren.