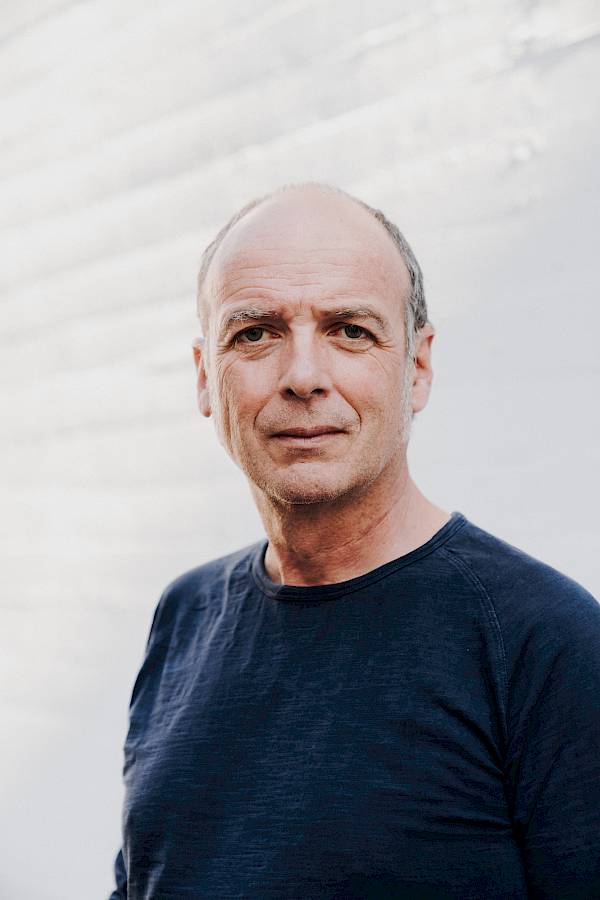

Regisseur Jan Philipp Gloger verortet Mozarts «Le nozze di Figaro» in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts und erzählt von inneren Ausnahmezuständen in der Wohlstands-Moderne. Ein Gespräch vor der Premiere im Juni 2022 über emotionale Kontrollverluste, sexuelle Übergriffigkeit und die Utopie der Toleranz.

Jan Philipp, ist es eigentlich ein Vergnügen oder purer Stress, Mozarts Le nozze di Figaro zu inszenieren?

Beides. Es ist Stress, weil die Oper aus sehr viel Handlung besteht. Mozart und Da Ponte haben jede, noch so kurze Situation superpräzise ausgearbeitet. Deshalb muss die Regie sehr viel Detailarbeit leisten, denn eine Figaro-Inszenierung funktioniert nur dann, wenn sie auch kleinste Details ernst nimmt. Auf der anderen Seite ist es ein unglaublicher Spass, diese Oper zu machen, weil in ihr so viel Vitalität, Tempo und überraschende szenische Wendungen stecken. Wir proben jetzt seit drei Wochen, aber sie kommen mir vor wie drei Monate. Ich habe das Gefühl, die Sängerinnen und Sänger der Produktion schon ewig zu kennen, obwohl ich fast alle bei Probenbeginn zum ersten Mal gesehen habe. Wir stehen in einem sehr intensiven, engen Austausch.

Die Figaro-Handlung erscheint manchmal wie ein Labyrinth angesichts der Fragen, wer etwas schon weiss oder noch nicht mitgekriegt hat, wer sich hinter welcher verschlossenen Tür verbirgt, wer wen belauscht und von wem verwechselt wird. Treibt das einen Regisseur in die Verzweiflung?

Nein, überhaupt nicht. Da muss man durch. Das ist sozusagen die Basis für jede Inszenierung. Man dröselt die Handlung auf und folgt dabei der eigenen szenischen Konzeption. Wenn die Figuren so gut erzählt sind, dass das Publikum der Handlung folgen kann, ist viel gewonnen.

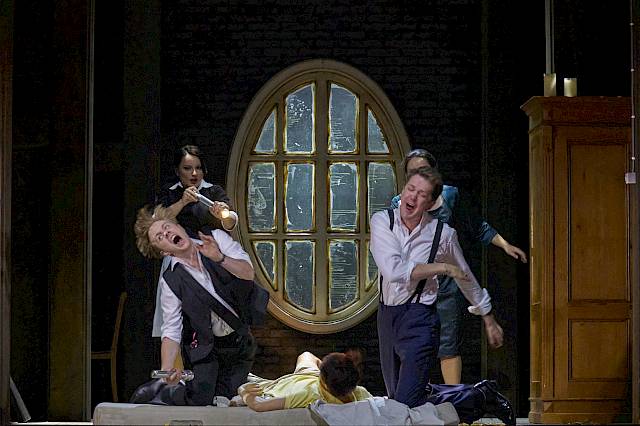

Es geht auf der Bühne also nicht ohne Türen im zweiten Akt, ohne ein Fenster, aus dem Cherubino in höchster Not springen kann, ohne ein Sommernachtstraum-Dunkel im vierten Akt.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Figaro-Inszenierung funktioniert, die dem Werk nur mit schönen, abstrakten Bildern oder steilen konzeptionellen Thesen begegnet. Wenn man von der Regie nicht geradezu gezwungen wird, dieser genialen Handlung zu folgen, kommt dem Stück Entscheidendes abhanden.

Mozart legt in Le nozze di Figaro szenisch wie musikalisch ein rasantes Tempo vor. Die Denkgeschwindigkeit des Komponisten ist aberwitzig. Ist das eine der grossen Qualitäten der Oper?

Die Ereignisse überschlagen sich, wenn man etwa an das irrsinnige Finale des zweiten Akts denkt. Man glaubt, als Zuschauer nicht mehr mitzukommen, schon ganz und gar, wenn man die Oper zum ersten Mal sieht. Das hat den vorteilhaften Effekt, dass man dann als Zuschauerin die Vorgänge im gleichen Modus der Überforderung erlebt wie die Figuren auf der Bühne, denn auch sie werden ja immer wieder von den Ereignissen überrollt.

Die Figaro-Handlung lebt von überraschenden Kippmomenten. Alles kann im nächsten Augenblick schon wieder anders sein. Die Verhältnisse sind durch eine permanente Instabilität gekennzeichnet.

Genau. Und in der Instabilität der Handlungsentwicklung spiegelt sich die Instabilität der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse der Entstehungszeit. Der Figaro ist ja 1786 entstanden, also kurz vor der Französischen Revolution, und er erzählt davon, dass nichts mehr sicher ist. Diese Instabilität bekommen zuallererst natürlich die Herrschenden, vor allem der Graf, zu spüren, der um seine Macht und seine Privilegien fürchten muss. Aber Le nozze di Figaro bringt darüber hinaus alle Figuren in Bedrängnis, nicht nur durch die turbulenten äusseren Ereignisse, sondern vor allem auch in Form von inneren Konflikten und einschneidenden Erlebnissen. Sie verlieren die Kontrolle über ihr Begehren. Figaro ist auch eine Oper über individuellen und gesellschaftlichen Kontrollverlust – und es ist ein grosses Vergnügen, den Figuren dabei zuzusehen, wie sie mit dem äusseren und ihrem persönlichen inneren Durcheinander an diesem tollen Tag umgehen.

Kannst du das an einem Beispiel erläutern?

Spannend, weil voller Ambivalenzen, ist etwa das Verhältnis zwischen Susanna und dem Grafen. Sie ist die Dienerin der Gräfin, gehört also zur sozialen Schicht der Bediensteten und will Figaro heiraten. Der Graf steht wiederum an der Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie und missbraucht seine Macht gegenüber Frauen. Heute würden wir das als schwere sexuelle Übergriffigkeit bezeichnen. Gleichzeitig wirkt der Graf aber auch unheimlich attraktiv auf Susanna. Das ist komponiert, und das werden wir auch herausarbeiten. Susanna steht also innerlich zwischen zwei Männern, nämlich ihrem Figaro auf der einen Seite, mit dem sie ein liebevolles, sehr freundschaftlich scherzendes Beziehungsverhältnis hat, und dem erotisch verlockenden Grafen. Vermutlich erwächst die Verlockung nicht zuletzt auch aus der Machtposition des Grafen, das ist das Perfide an der Konstellation. Da Susanna aber eine aufrichtige Figur ist, kann sie sich schlecht eingestehen, dass sie sich von der Erotik der Macht korrumpieren lässt. Man sieht: Das sind gefährliche Konfliktlagen, die auch in unsere heutige Zeit passen. Nicht nur der Graf und Susanna sind in sie verstrickt. Alle Figuren erfahren die Chancen und die Gefahren, die sich auftun, wenn man seinem Begehren und den Irrwegen folgt, die es nach sich ziehen kann. Das ist für mich das grundsätzliche Thema in Le nozze di Figaro: Was passiert, wenn man an einem tollen Tag seinem Begehren nachgibt? Das versuchen wir zu untersuchen.

Ist es nicht vor allem der von einer Frau gesungene Jüngling Cherubino, der die Macht des Eros verkörpert?

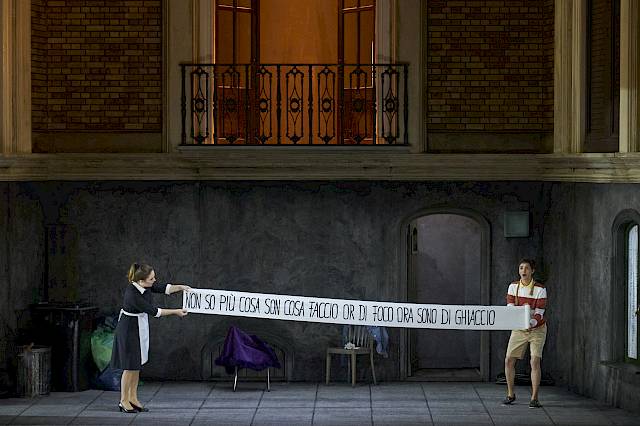

Ich wage mal die These: Wir tragen alle einen Cherubino in uns. Ich finde nämlich, dass der Satz aus dessen Arie im ersten Akt: «Non so più, cosa son, cosa faccio» («Ich weiss nicht mehr, was ich bin, was ich tue») zu einer Art Leitsatz für alle Figuren im Stück wird. Cherubino bewegt sich noch ausserhalb der gesellschaftlichen Ordnung, steht zwischen dem Jung- und dem Erwachsensein, fluktuiert zwischen Mann und Frau. Dieses Hybride ist etwas, das sich möglicherweise jede Figur wünscht, und so infiziert er das gesamte Personal der Oper mit seiner in alle Richtungen offenen Lust.

Machen die Figuren eine Entwicklung durch im Verlaufe des Stücks?

Ja, alle, weil sie wichtige Erfahrungen machen. Durch die Intrigen, die sie spinnen, durch das, was sie miteinander erleben und sich gegenseitig antun, kommen sie mit der Macht des Begehrens in Berührung und gehen klüger aus dem tollen Tag heraus, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch verletzter. Sie haben etwas für ihr Leben gelernt. Die Gräfin spricht das ganz offen aus, wenn sie am Ende sagt: «Ich bin sanfter geworden». Und Cherubino wird am Ende dem Grafen immer ähnlicher. Erst ist er der kleine süsse Engel, aber am Ende wirkt auch er übergriffig.

Wenn am Schluss der Oper die Verkleidungsintrige offen gelegt, der Graf blamiert und das grossherzige Verzeihen ausgesprochen ist, folgt dann der Moment der totalen Desillusion bei den Hauptfiguren wie in Così fan tutte?

Così ist viel brutaler. Ich habe einen positiveren Blick auf den Figaro-Schluss. Nachdem alle Figuren die Unbeherrschbarkeit des Begehrens erfahren haben, stehen sie im übertragenen Sinne nackt voreinander und müssen sich eingestehen, dass der Mensch nun mal von Lust und Eifersucht getrieben ist. Ich verbinde die Utopie mit dem Stück, dass das zu einem echten Verzeihen führen kann, ein Verzeihen nicht ohne Verletzungen. Aber zumindest so, dass man in den letzten Takten singen kann: «Coriam tutti a festeggiar» («Fröhlich eilen wir zum Fest»).

Wir haben jetzt viel über den Eros gesprochen. Ist Le nozze di Figaro aber nicht auch ein klassenkämpferisches, ein politisches Stück?

Ohne soziale Gegensätze funktioniert ein Figaro nicht. Es muss ein gesellschaftliches Oben und Unten geben. Dass die Bediensteten existenziell abhängig vom Grafen sind, führt ja erst zu den Konflikten, die das Stück prägen. Abhängigkeitsverhältnisse müssen zunächst bestehen, damit man sie missbrauchen kann. Wir fanden es ausserdem interessant, wenn die Milieus sich aufeinanderzubewegen, wenn die Herrschenden sozialromantisch und leicht sehnsüchtig das sogenannte einfache Leben des «niederen Standes» aufsuchen und die Bediensteten umgekehrt, vielleicht am stärksten Susanna, nicht frei von Faszination für Adel und Reichtum und die daran geknüpften Hoffnungen auf sozialen Aufstieg sind. Was das Stück politisch macht, ist, dass die Gefühlswelten mit bestimmten moralischen Überzeugungen in Kollision geraten, und keiner vermag uns besser als Mozart in diese Gefühlswelten hineinzuziehen.

Du spürst im Figaro also eher menschlich emanzipatorische Energien?

Das Politische läuft über die Gefühle. Nehmen wir zum Beispiel die Arie der Marcellina, die oft gestrichen wird. Marcellina ist die ältere, erfahrene Frau, die sich im Verlauf des Stücks als Figaros Mutter erweist. In der Schauspielvorlage von Beaumarchais hat sie einen grossen Monolog, den man geradezu wie einen feministischen Urschrei lesen kann – gegen die Männer und ihre Allmacht. Der Monolog schrumpft bei Mozart und Da Ponte zu einer Arie, und der Text verkleinert den Auftritt durch die etwas merkwürdige Metapher von den Tierpaaren, die in Frieden leben, während die Menschen das nicht können, weil sich die Männer so schlecht gegenüber den Frauen benehmen. In unserer Inszenierung haben wir die Arie nicht gestrichen und versuchen sie als Initialzündung für eine gewisse Frauensolidarität zu zeigen.

Man spürt bei dem, was du sagst, dass du Le nozze di Figaro für ein auch in unserer Zeit relevantes Stück hältst. Wo spielt denn die Inszenierung?

In der Gegenwart von heute, möglicherweise sogar in der Schweiz. Die einzelnen Akte spielen auf unterschiedlichen Etagen einer herrschaftlichen Villa. Der erste Raum zeigt den Hinterhof, den Dienstboteneingang und darüber die Aussenseite der gräflichen Räumlichkeiten, sodass die Milieus der Wohlhabenden und der Bediensteten direkt aneinandergrenzen. Im zweiten Akt sind wir im Aufenthalts- und Umkleideraum der Angestellten, sozusagen auf der Rückseite oder im Untergeschoss des Reichtums. Der dritte Akt führt dann hinauf in den gräflichen Salon, der von den Bediensteten allerdings für eine wenig herrschaftliche Hochzeitsparty gekapert wird. Und am Schluss sind wir an einem Ort, der die Standesunterschiede scheinbar auflöst. Ein Ort des Verborgenen und versteckt Sexuellen, den ich an dieser Stelle aber noch nicht verraten möchte. Ben Baur hat dieses Bühnenbild entworfen in einem Stil, den ich immer gerne Hyper-Realismus nenne.

Es ist ja sehr folgenreich, wenn man ein Stück, das 1786 geschrieben wurde, in die Gegenwart verlegt. Die Frage, die dann immer gleich gestellt wird, lautet: Geht das auch auf?

Ich finde, ein Figaro muss die Konkretion wagen. Eine abstrakte Inszenierung ist für mich bei diesem Stück nicht vorstellbar. Und natürlich muss es aufgehen! Wir haben grossen Spass daran, die entsprechenden Übersetzungen szenisch zu entwickeln. Manchmal wird natürlich eine gewisse Reibung mit dem gesungenen Text bleiben. Wir hoffen aber, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer diese Transferleistung gerne und lustvoll mitvollziehen.

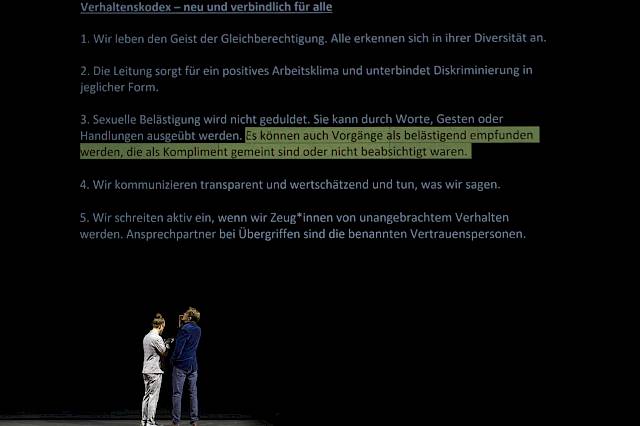

Ein wichtiges Motiv der Handlung ist das ius primae noctis – das Recht der ersten Nacht, wonach in der Zeit des Feudalismus der Adelspatron das Recht hatte, mit der Braut zu schlafen, bevor sie verheiratet wurde. Der Graf im Figaro hat dieses Recht eigentlich abgeschafft, will sich aber im Falle von Susanna nicht daran halten. Was kann dieses ius primae noctis im 21. Jahrhundert denn sein? Von solchen Rechten sind wir ja glücklicherweise Jahrhunderte entfernt?

Der Graf versucht die Modernisierung der Gesetze, die er selbst initiiert hat, zu unterlaufen. Das passt doch wunderbar in unsere Zeit, in der in allen Firmen und Institutionen sogenannte Codes of Conduct, also Verhaltenskodexe gegen Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe und Diskriminierung aufgesetzt werden. Völlig zu recht übrigens. Ich finde es wichtig, dass wir uns in unserem Sozialverhalten Regeln geben, die den wachsenden Sensibilitäten für Diskriminierung und unangebrachtes Verhalten Rechnung tragen. Wir haben uns gefragt: Was ist, wenn der Graf nicht das ius primae noctis abschafft, sondern einen neuen Verhaltenskodex ausruft, und sich dadurch angreifbar macht, weil alle wissen, dass er sich an die neuen Regeln selbst nicht hält?

Man kann sich als Regisseur noch so viel konzeptionelle Gedanken über einen Figaro machen, am Ende ist das alles nicht viel wert, wenn man kein starkes Ensemble am Start hat. Kannst du mit der Zürcher Besetzung deine Ideen realisieren?

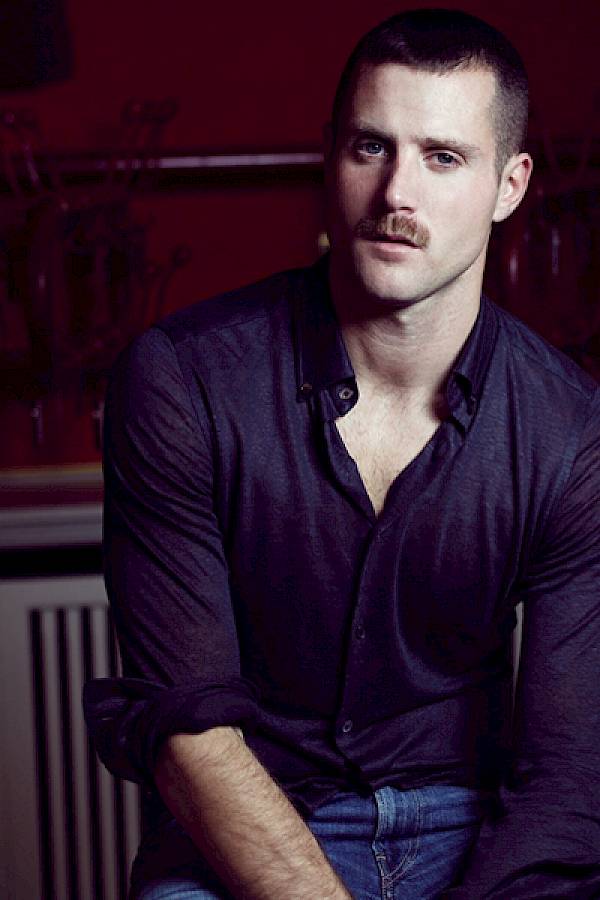

Auf jeden Fall. Für einen Figaro braucht man ein hochagiles Ensemble, das Geduld und Lust hat, die kleingliedrigen Situationen genauso präzise zu spielen wie die grossen Ensembles. Man braucht Künstlerinnen, die wach sind für die Kollegen, Lust auf Detailarbeit haben, letztlich singende Schauspieler:innen sind. Man braucht aber auch Sängerinnen und Sänger, die in den vokalen Glanzmomenten brillieren. Das alles vereint die Zürcher Besetzung und das ist eine ganz grosse Freude. Unsere Susanna Louise Alder ist sehr erfahren in ihrer Partie, gleichzeitig aber total offen für neue interpretatorische Ideen, die sie sofort als Grundlage für eigene Erfindungen nimmt. Sie verteidigt ihre Figur, wie das in unserem Cast alle tun, was sehr produktiv ist. Für die Partie der Susanna braucht es die Mischung aus einer attraktiven und zugleich sehr pragmatischen, zupackenden Frau, die keine Probleme aufwirft, sondern sie löst und sich die Handlung immer wieder nimmt. Das strahlt Louise mit jeder Geste und jedem Ton aus. Das gilt auch für Morgan Pearse, unseren Figaro. Er ist ein sehr gestischer Sänger, der eine unheimliche Durchlässigkeit hat, wie wir das im Schauspielbereich nennen. Die Impulse gehen in den Körper und teilen sich dem Publikum sofort mit. Louise und Morgan kennen sich übrigens gut: Sie haben vor zehn Jahren als junge Leute ihren ersten gemeinsamen Figaro auf der Royal Academy in London einstudiert, sie war Susanna, er der Graf. Anita Hartig und Daniel Okulitch als Gräfin und Graf sind ebenfalls sehr glaubwürdig in ihrer Emotionalität. Sie können das Begehren zum Ausdruck bringen und verkörpern gleichzeitig auf ideale Weise die Generation von Paaren, bei denen einiges auf dem Spiel steht, wenn ihre Beziehung in die Krise gerät. Und Lea Desandre ist für mich der perfekte Cherubino, nicht nur, weil sie die Verwandlungsfähigkeit mitbringt, einen Sechzehnjährigen auf der Bühne zu verkörpern. Lea spielt mit weiblichen und männlichen Attributen, sie kann zwischen pubertär-jugendlichem und erwachsenem Auftreten changieren und zeigt in ihrer Erscheinung etwas Genderfluides, das immer einen grossen Reiz an dieser Figur ausmacht.

Muss eine Figaro-Inszenierung lustig sein?

Das ist zumindest unser Anspruch. Ich möchte in dieser Oper das Gefühl haben, lachen zu dürfen. Denn das Lachen ist immer ein Lachen über uns selbst, verbunden mit dem Gefühl, erwischt worden zu sein. Unser Lachen lehrt uns etwas über uns.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 93, Juni 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.