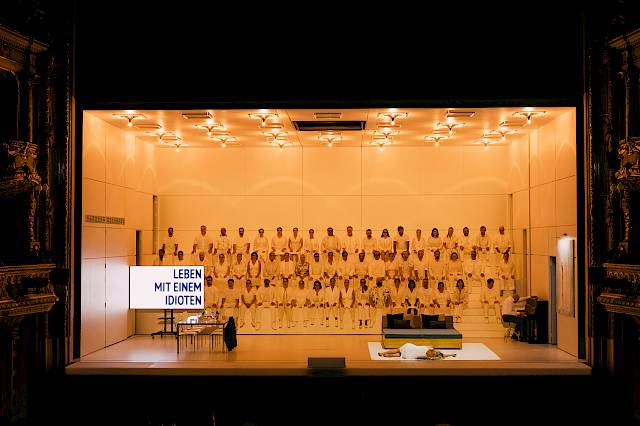

Viktor, du hast deine Erzählung Leben mit einem Idioten, die der Oper von Alfred Schnittke zugrunde liegt, 1980 in der Sowjetunion geschrieben. Was war das damals für eine Zeit?

1980 ist zum letzten Mal in der Sowjetunion Lenins Geburtstag mit allem Pomp gefeiert worden. Lenin wurde 1870 geboren, 1980 war also ein runder Geburtstag. Ganz Moskau war im Taumel. Man konnte sogar Socken mit Lenins Profil kaufen. Das war schon alles sehr absurd. Und genau deshalb hat sich mir dieses Thema eingeprägt. Lenin taucht in meiner Erzählung nicht zufällig auf. Es war eine Zeit des Stillstands, der Stagnation, der Depression. Und es war kurz nachdem der Literaturalmanach Metropol mit Texten noch unbekannter Autoren erschienen war, darunter auch Texte von mir, und ich daraufhin aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen wurde. Die Erzählung Leben mit einem Idioten ist einfach aus mir herausgeflossen. Ich mag es eigentlich nicht, wenn die Entstehung von Kunst mystifiziert wird. Aber in diesem Fall schien es mir wirklich, als würde dieser Wowa, so heisst der Idiot in meiner Erzählung, durch die Strassen Moskaus spazieren, ich sah ihn buchstäblich an jeder Ecke. Als ich die Erzählung dann geschrieben hatte, sind die Blätter irgendwie verlorengegangen. Drei Jahre lang war der Text verschwunden. Damals hat man auf der Schreibmaschine geschrieben, und es gab nur ein Exemplar. Dann bekam ich eines Tages einen Anruf von der Frau eines befreundeten Schriftstellers, die mich einlud, am Silvesterabend bei ihnen zuhause etwas vorzutragen. Ich ging also noch mal auf die Suche. Und fand die Blätter schliesslich in meinem Schreibtisch, zu einem Knäuel zusammengedrückt, hinter der Schublade. Diese Erzählung, die später eine Oper von Alfred Schnittke werden sollte, die mehrfach dramatisiert und sogar verfilmt wurde, war mal ein Papierknäuel, das man erst glätten musste, bevor man es lesen konnte! Ich ging also zu der Silversterparty und las die Erzählung vor. Und es war, als hätte der Blitz eingeschlagen. Stille. Die Gäste vergassen sogar, dass Silvester war. Und ich verstand, dass ich etwas Grosses geschrieben hatte.

Hattest du mit so einem Effekt nicht gerechnet? Oder ihn sogar provozieren wollen?

Nein, ich wollte niemanden provozieren, nie. Ich fand die Erzählung lustig. Und sehr geeignet für einen Silvesterabend: Der Held bringt einen Verrückten nach Hause, das ist doch witzig. Aber natürlich gibt es in der Erzählung auch sehr viel Gewalt.

Wie stehst du heute zu dieser Erzählung?

Heute würde ich nicht mehr sagen, dass das einfach ein lustiger Text ist. Aber ich finde schon immer noch, dass es durchaus zum Lachen ist, wenn – wie in dieser Erzählung – das Absurde beginnt, die Welt zu beherrschen.

Und wer hatte die Idee, aus dieser Erzählung eine Oper zu machen?

Zu Beginn der Perestrojka in den 90er-Jahren las ich die Erzählung zum ersten Mal öffentlich vor, in einer Bibliothek in Moskau. Zu dieser Lesung kamen auch Alfred Schnittke, mit dem ich zu dieser Zeit schon sehr gut befreundet war, und der Dirigent Gennadi Roshdestwensky. Alfred sagte direkt nach der Lesung, dass er aus dieser Erzählung unbedingt eine Oper machen möchte. Ich gab zu bedenken, dass ich nicht wisse, wer dazu das Libretto schreiben sollte. Alfred meinte, dann solle ich das eben selbst machen. Ich hatte aber noch nie vorher ein Libretto geschrieben. Alfred sagte, genau deshalb wird es ein gutes Libretto werden.

Hat Alfred Schnittke dir damals gesagt, was ihm so an deiner Erzählung gefallen hat, warum er sie so geeignet fand für eine Oper?

Wir hatten in Bezug auf unser künstlerisches Schaffen so eine Theorie: Je mehr du nachfragst und drüber redest, desto schlechter wird das Werk. Ganz offensichtlich hat es ihm gefallen. Das war durchaus überraschend, denn eigentlich interessierte er sich eher für Goethe oder armenische Poesie des 12. Jahrhunderts. Und dann plötzlich sowas. Meine Erzählung ist ja bis heute für manche Leute anstössig. Zum Beispiel heisst es da: «Wowa ist viel sauberer geworden, er scheisst fast nicht mehr auf den Teppich.»

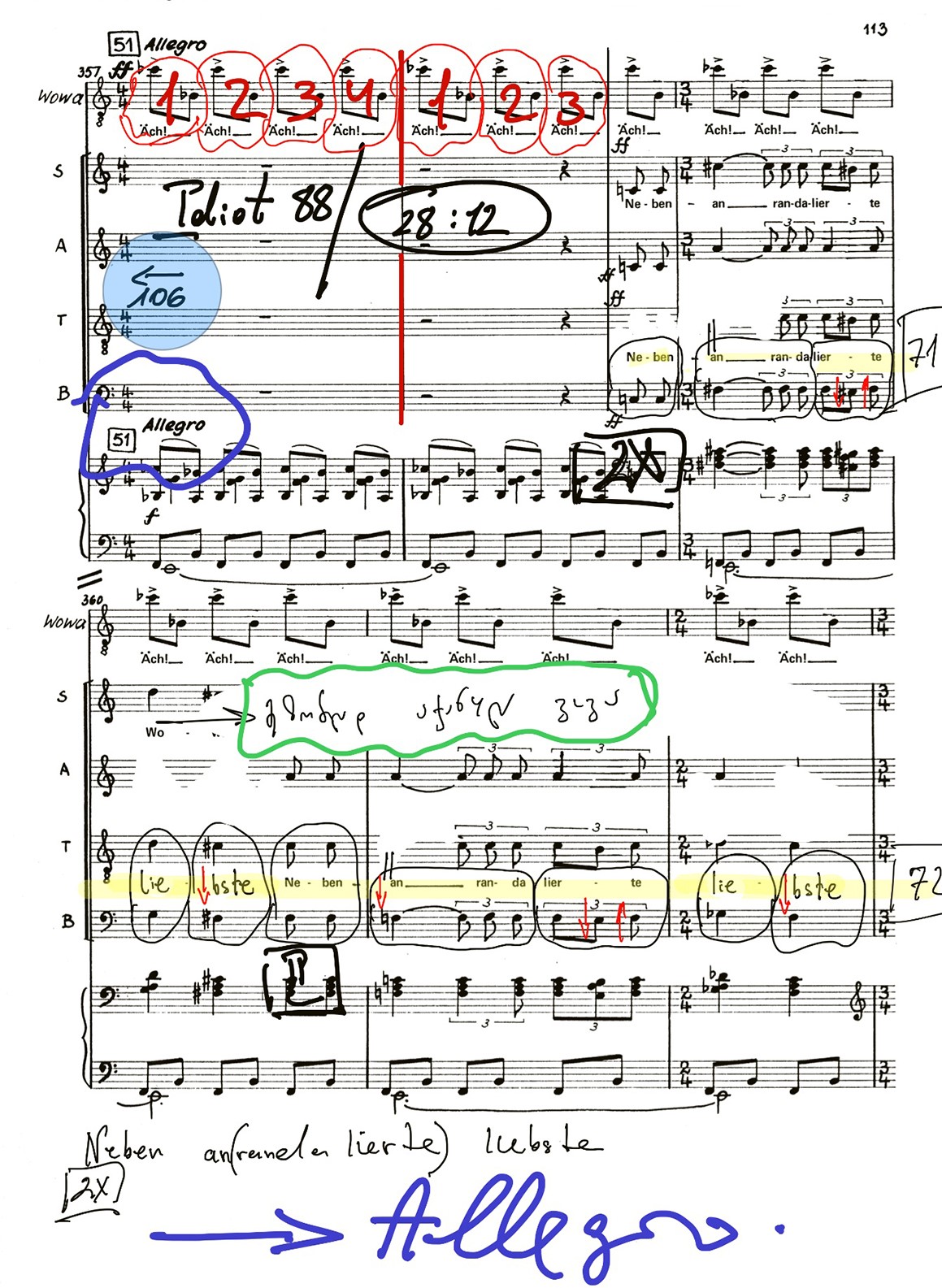

An dieser Stelle waren wir gerade vorhin auf der Probe angekommen…

...und du lachst, also ist es doch lustig! Übrigens kann ich mich gut daran erinnern, wie Alfred selbst am Klavier sass und die Oper Boris Pokrowski vorspielte, dem Regisseur der Uraufführung. Schon bei der allerersten Phrase – «Das Leben mit einem Idioten ist voller Überraschungen» – musste er furchtbar lachen. Er konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen, es war sehr ansteckend. Pokrowski dachte, wir wollen ihn veräppeln.

Worin besteht für dich die Qualität von Schnittkes Musik?

Wenn du genau zuhörst, dann merkst du, dass die Musik die Worte auf besondere Art und Weise beleuchtet, so wie vielleicht die Strassenlaternen abends in Paris die Häuser beleuchten. Meistens gehen ja die Worte in einer Oper durch die Musik verloren, man versteht sie nicht mehr. Dass das in dieser Oper nicht so ist, hat vermutlich mit Schnittkes Erfahrung als Theatermusiker bei Juri Ljubimov zu tun. Für mich war die Zusammenarbeit mit Alfred Schnittke und die Entstehung dieser Oper ein grosses Geschenk. Wir haben übrigens nie über den Inhalt der Oper gesprochen, er hat mich nie gebeten, ihm irgendwas zu erklären.

Alfred Schnittke war ja 1992, als in Amsterdam die Uraufführung der Oper stattfand, schon sehr krank…

Ja, als er fast am Ende der Oper angekommen war, erlitt er seinen vierten Schlaganfall. In Moskau schrieben die Zeitungen, dass er gestorben sei… aber glücklicher weise hat er noch einige Jahre weitergelebt, er starb 1998. Der allerletzte Teil der Oper unterscheidet sich stark vom Rest des Stückes. Man hat das Gefühl, als sei Alfred schon ein wenig in einer anderen Welt gewesen, als er das komponierte. Aber seine Oper ist absolut genial. Seit dieser Erfahrung ist die Oper für mich das tollste Genre überhaupt. Bis dahin dachte ich, die Oper ist, wie Majakowski sagte, etwas für Nichtraucher. Jetzt denke ich, sie ist auch was für Raucher. Durch Alfred habe ich verstanden, dass man sich in der Oper alles erlauben kann, wenn man wirklich etwas zu sagen hat. Man zerstört die Konventionen, und durch diese Zerstörung entstehen ganz neue Ideen, neue Eindrücke, das Gefühl von Unendlichkeit.

Wie ist die Uraufführung in Amsterdam aufgenommen worden?

Die niederländische Königin war anwesend. In der Pause lud sie zum Champagnercocktail ein. Ich war auch eingeladen. Sie sagte zu mir: Monsieur Viktor, Ihre Oper ist zu hart für mich, votre opéra est trop dur pour moi. Ich habe ihr geantwortet: Votre Majesté, der zweite Akt wird noch schlimmer. Am Schluss stand sie auf und begann zu klatschen. Es gab stehende Ovationen, der Applaus dauerte 35 Minuten. Der Sänger des Idioten, Howard Haskin, sagte, das habe sicher daran gelegen, dass die Königin in der Vorstellung war und lange geklatscht hat. Man solle mal abwarten, wie es in den nächsten Vorstellungen wird, wenn all die Professoren kommen, die frustriert sind, weil sie für die Premiere keine Karten mehr bekommen haben. Nach der nächsten Vorstellung dauerten die Ovationen 40 Minuten. Das hatte es in der Amsterdamer Oper noch nie gegeben. Ein Welterfolg! Vor diesem Hintergrund ist es wirklich ein Wagnis, diese Oper jetzt hier in Zürich aufzuführen. Die Latte liegt hoch. Aber ich kenne Kirill Serebrennikov gut. Wir haben in Moskau zusammengearbeitet, als Zhenja Berkowitsch, die mittlerweile in Russland im Gefängnis sitzt, meinen Roman Die Moskauer Schönheit auf die Bühne gebracht hat, im Gogol Zentr, das Kirill damals leitete. Er ist für mich ein absoluter Theatergigant. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und über Leben mit einem Idioten gesprochen. Wir haben uns sehr gut verstanden, ich war mit allem einverstanden, was er sich überlegt hatte.

Ihr habt auch über Kirills Wunsch gesprochen, diese Oper weder als Parodie auf die Sowjetunion noch auf das heutige Russland zu erzählen…

Ja, und ich bin der Meinung, Leben mit einem Idioten ist nicht in erster Linie eine politische Oper. Obwohl ich die Erzählung 1980 in der Sowjetunion geschrieben habe. Es ist eine Oper über die Unvollständigkeit des Menschen. The human being is not perfect at all. Klar, es geht um politische Spielchen, die Hauptfigur wird bestraft und muss einen Idioten bei sich zuhause aufnehmen. Wofür diese Strafe, das bleibt im Dunkeln. Aber es ist vor allem eine sehr existentielle Geschichte. Mit politischen Elementen. Und einer Menge Exzessen.

In der Tat. Warum gibt es in diesem Stück so viel Gewalt?

Wie gesagt: Ich habe diese Geschichte geschrieben, nachdem man mich überall rausgeschmissen hatte. Mein Vater hat meinetwegen seinen Job als Botschafter in Wien verloren. Die Gewalt in dieser Geschichte hat ihren Grund. Wir sind in ein schwarzes Loch gefallen damals. Die Gewalt, die an mir, an meiner Familie verübt worden war, musste irgendwie verarbeitet, artikuliert werden. Noch dazu hatte ein Jahr zuvor die Sowjetunion den Krieg in Afghanistan begonnen. Es war eine monströse Zeit. Die Sowjetunion war nie ein besonders friedliebendes Land. Leben mit einem Idioten ist mein «Geschenk» an die Sowjetunion für das, was sie lange vor meiner Zeit und dann auch mit mir gemacht hat.

Und trotzdem sagst du, Leben mit einem Idioten ist keine politische Oper? Es gibt so viele Anspielungen auf die Sowjetunion, auch in der Musik.

Natürlich. Aber zu einer politischen Oper gehört eine klare Einteilung in Schwarz und Weiss, Richtig und Falsch. Das ist hier nicht der Fall. Man kann diese Oper seht gut in etwas Allgemeines, Existentielles übersetzen. Jede Prosa muss auf festem Boden stehen. Und diese Erzählung stand eben auf dem Boden der Sowjetunion. Viele dieser Anspielungen werden ja heute gar nicht mehr verstanden. Auch deshalb finde ich es legitim, Änderungen vorzunehmen.

Zu Beginn unseres Gespräches hast du davon erzählt, dass es dir 1980 vorkam, als schaue in Moskau Lenin hinter jeder Ecke hervor und dass dich dies zur Figur des Idioten inspiriert hat. Wer ist dieser Idiot für dich heute?

Ganz einfach. Die Figur des Idioten ist ein Utopist. Er könnte eine kommunistische Utopie im Kopf haben oder irgendeine andere idiotische Utopie. Genau deshalb wäre es auch völlig falsch, diese Figur mit Putin gleichzusetzen. Denn der hat keine Utopie. Der ist einfach nur ein Hooligan. Ein grosser Gopnik auf Russisch. Wie im Titel meines Romans. Utopien sind, wie wir wissen, immer gefährlich. Lenin selbst wird nachgesagt, dass er in den letzten Jahren seines Lebens wahnsinnig geworden sei. Als ich meine Erzählung schrieb, war dieses Thema gerade sehr aktuell. Wenn du Utopist bist, gehörst du zu denen, die behaupten, zu wissen, was Wahrheit ist und was Lüge, in Wirklichkeit aber beides nach Belieben vertauschen. Das trifft natürlich auch auf Putin zu. Wir sind alle seine Geiseln. Geiseln seines Banditentums. Unter Lenin waren wir Geiseln seines Utopismus. Und auch wenn der Kommunismus furchtbar war und Schreckliches angerichtet hat, so lebte er doch von der Idee, eine Alternative zum Kapitalismus zu bieten. Im heutigen Russland geht es nicht mehr um Alternativen, es gibt keine Ideen mehr. Es geht nur um die Liebe zur Macht, zur Unsterblichkeit, zu sich selbst als Zar.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

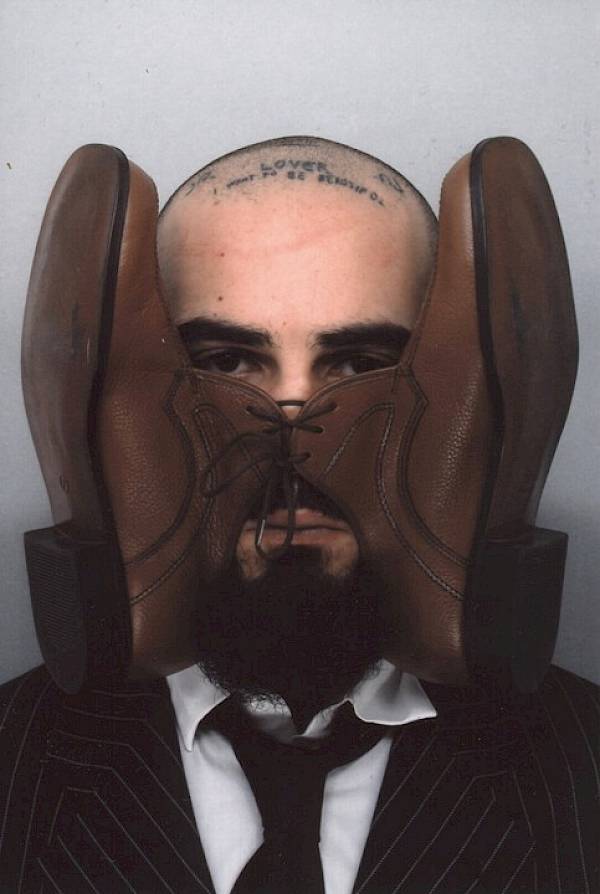

Viktor Jerofejew wurde 1947 in Moskau geboren. 1979 brachte er sich durch seine Mitarbeit am Literaturalmanach «Metropol» in Gefahr. Es folgten Jahre des Publikationsverbots. Durch Bücher wie «Der gute Stalin», «Russische Apokalypse» und «Die Akimuden» international bekannt geworden, zählt Jerofejew heute zu den wichtigen kritischen Stimmen aus Russland. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine 2022 ist Viktor Jerofejew mit seiner Familie nach Deutschland geflohen.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 116, Oktober 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.