Nur zehn Jahre waren Vaslav Nijinski an der Spitze von Sergej Diaghilews legendären «Ballets russes» vergönnt, ehe er den Rest seines Lebens geisteskrank in Sanatorien verdämmerte. Bis heute hat der Jahrhunderttänzer nichts von seiner Faszination verloren.

August 1929. Im luxuriösen Grand Hôtel des Bains am Lido di Venezia erliegt der Bewohner von Apartment Nº 518 den Folgen einer Blutvergiftung. Ein plötzlicher Tod. Immerhin hat Sergej Diaghilew bis kurz vor seinem Ableben noch üppige Mahlzeiten und das eine oder andere Glas Champagner genossen. Derweil sitzt sein berühmtester Protegé Vaslav Nijinski seit Monaten in einem Kreuzlinger Sanatorium fest. Es handelt sich um eine vergleichsweise noble Klinik namens Bellevue, der Ex-Tänzer kann den Aufenthalt dort eigentlich gar nicht mehr finanzieren. Aus und vorbei die gloriose Ära seiner Erfolge, passé sein Leben an der Seite von Sergej Diaghilew – samt kostspieligen Sommerfrischen in der Serenissima. Während der kunstsinnige Impresario und Betreiber der Ballets russes ein hübsches Sümmchen im Tresor des Hôtel des Bains hinterlässt, sitzt der wahngeplagte Nijinski auf dem Trockenen. Seine Gattin Romola muss das Geld für Unterkunft, Behandlung und Verpflegung im Bellevue bei Gönnern in halb Europa zusammenbetteln. Was ihr nur gelingt, weil Nijinskis Auftritte noch unlängst die Menschen magnetisch angezogen haben, sein Tanz hypnotische Wirkung entfaltete. Jetzt treibt er, von Geisteskrankheit gefesselt, durch eine endlose Albtraumnacht. Diagnose: Schizophrenie.

Vaslav Nijinskis Stern hat das Tanzfirmament 1909 wie eine Supernova erleuchtet. Ein paar Jahre nur, dann verglüht er, erlischt für immer. Aber das, was als Nachbild auf der Netzhaut aller Zeitzeugen stehen bleibt und in Zeitungszeilen, Gedichtverse, Gemälde und Skulpturen gegossen wird, macht seine Kunst unsterblich – und ihn selbst zum Mythos. Sein Liebhaber und Mentor Diaghilew steigt derweil im kollektiven Gedächtnis zum Fackelträger der Tanzavantgarde empor. So bleibt das Paar, wiewohl seit 1913 getrennt, in den Annalen des Tanzes auf Gedeih und Verderb aneinandergekettet.

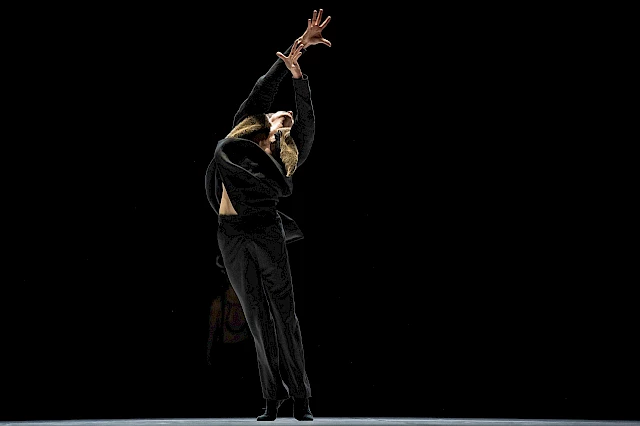

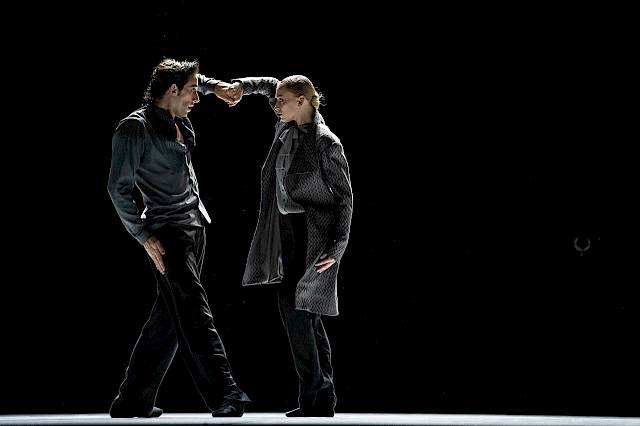

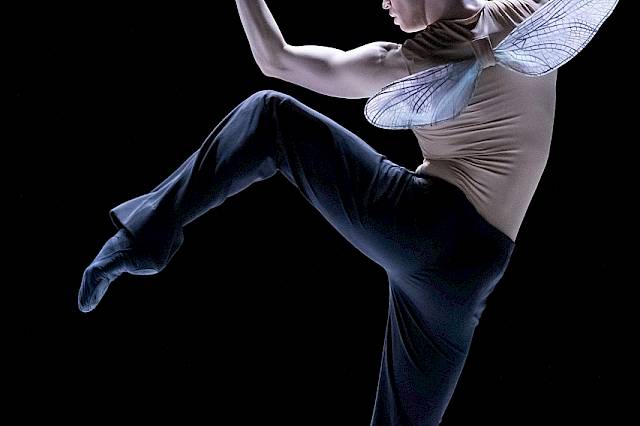

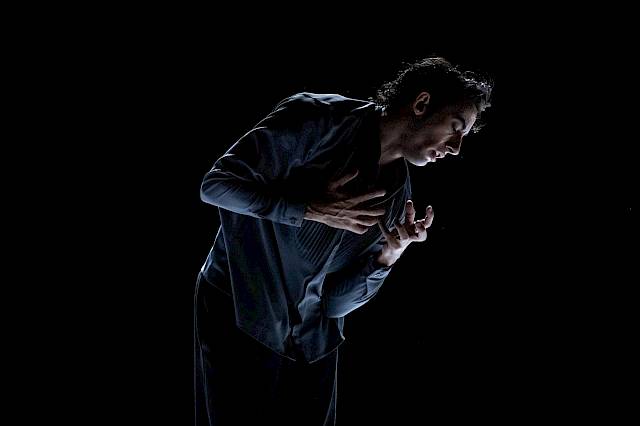

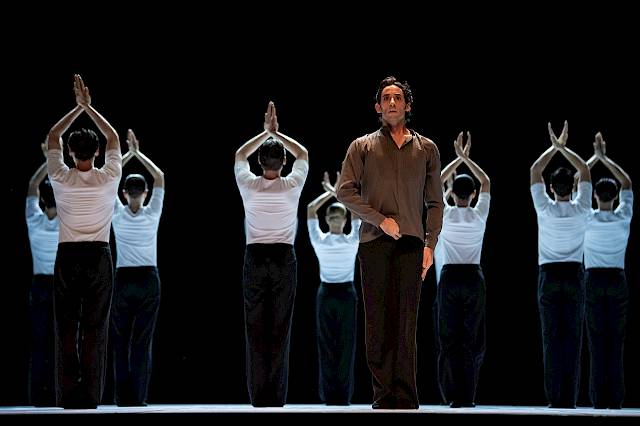

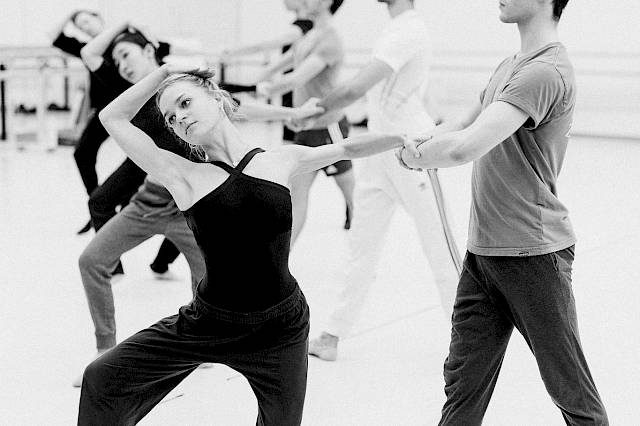

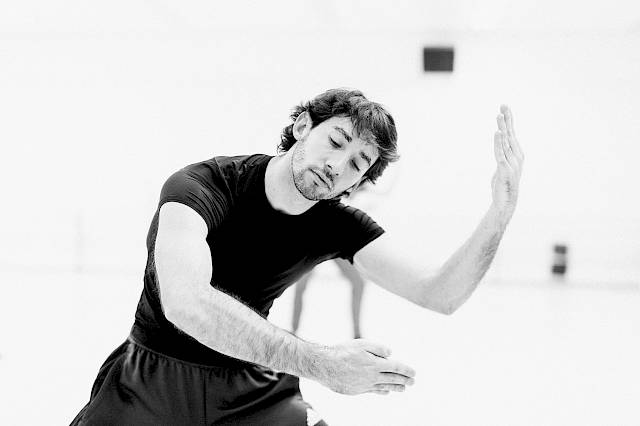

Vor diesem Hintergrund hat es schon beinahe schicksalhafte Bewandtnis, wenn Marco Goecke seinen Nijinski nun mit dem Ballett Zürich teilt, am Opernhaus, nur einen Steinwurf vom Bellevue-Platz entfernt. Nicht nur, dass der echte Nijinski im Kreuzlinger Bellevue einsass, in der Schweiz erlitt er auch den finalen Zusammenbruch. Im Januar 1919 tanzte Nijinski ein letztes Solo, vor Hotelgästen in St. Moritz. Ein Finale, das einem Untergang gleichkommt. Ein paar Schritte, Gebärden, dann fällt aus seinem Mund der Satz: «Das Pferdchen ist müde.» Ende der Vorstellung, für immer. Marco Goeckes fiebrige Choreografie scheint an diesem Schlusspunkt anzusetzen. Scheint die Befindlichkeit einer geschundenen Seele wie eine Eruption in den Raum hinauszuschleudern. Tatsächlich geht es in dieser flamboyanten Arbeit um letzte Fragen, letzte Dinge: um Einsamkeit, Genialität, Liebe, Zorn, Leidenschaft, Verstrickung und den freien Fall in die Abgründe des eigenen Ich. Goecke blättert durch Nijinskis Biografie wie durch ein Geister-Album. Er ruft die Figur der Mutter auf, Diaghilew natürlich und Romola. Er zeichnet sie so real oder irreal wie die Bühnengeschöpfe, die Nijinski erschaffen und mit seiner Signatur versehen hat: Petruschka, den Faun, den Geist der Rose. Nicht zu vergessen das epochale Werk schlechthin, Le Sacre du printemps – archaischer Ritus und prophetische Vision, uraufgeführt 1913 im Vordämmer des Ersten Weltkriegs und an der Schwelle jener Geschehnisse, die den Lebensweg des Tänzers in verhängnisvolle Richtung lenken.

Dieser Weg beginnt 1889 in Kiew, wo Vaslav Fomitsch Nijinski als mittleres von drei Kindern geboren wird. Mutter und Vater ziehen als Tänzer und Ballettmeister über verschiedene Schauplätze, vererben ihr Talent nicht nur dem zweitältesten Sohn, sondern auch dessen zwei Jahre jüngerer Schwester Bronislawa. 1897 zieht der Nachwuchs mit der Mutter nach Sankt Petersburg, wo Vaslav den Sprung an die Kaiserliche Ballett-Akademie schafft. Er fällt auf, von Anfang an: als extrem begabt, extrem ehrgeizig, extrem aufsässig – kurzum: rundum eigensinnig. 1907 tritt er dem Ensemble des Mariinsky bei, wo er unverzüglich solistische Partien tanzt. Fürst Pawel Lwow ist es, der Nijinski mit gleichgeschlechtlichem Begehren und den einschlägigen Kreisen der Metropole bekannt macht. Dort begegnet er Sergej Diaghilew, der russische Kunst gen Westen exportiert und gerade eine Opern- und Ballettsaison in Paris in Planung hat. Der ausserordentlich gebildete Maestro sprudelt vor Energie und Ideen, lebt offen homosexuell und ist sich schon seit seiner Jugend sicher: «Verdammt noch mal – ich bin keine gewöhnliche Person (!!!).» Seine «Qualitäten als Showman» (Nicolas Nabokov) sind bald genauso in aller Munde wie seine Begabung als «genialer Erfinder» (Gabriel Astruc), der Kunst und Künstlern den roten Teppich ausrollt und Allianzen schmiedet, um Gesamtkunstwerke aus Musik, Licht, Tanz, Bühne und Kostümen zu produzieren.

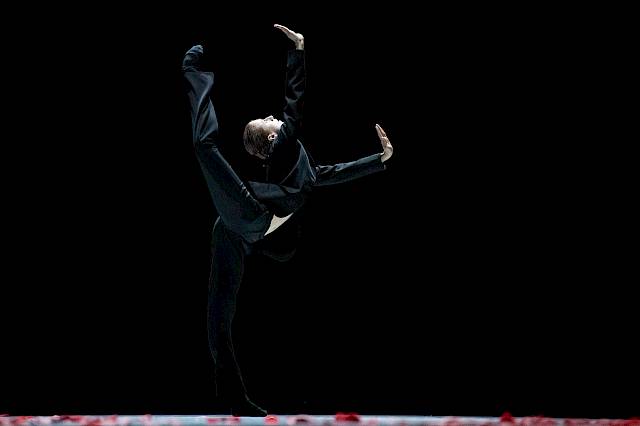

Der Mann mit dem Menjoubart und der Jüngling mit den hohen Wangenknochen werden ein Paar. Kein Gespann auf Augenhöhe, gleichwohl zetteln sie gemeinsam eine Revolte auf der Tanzbühne an. Doch zunächst öffnet sich im Mai 1909 der Vorhang des Pariser Théâtre du Châtelet für Nijinskis Debüt: in Le Pavillon d’Armide, Les Sylphides (alias Chopiniana) und einem Divertissement. Der Novize wird hymnisch gefeiert und bald so fanatisch verehrt, dass die Ballerinen um ihre Bühnenvorherrschaft fürchten müssen. In den Jahren 1912 und 1913 gehen dann zwei skandal- und schlagzeilenträchtige Inszenierungen auf Nijinskis Konto, die das Ballett geradezu in die Moderne katapultieren: L’Après-midi d’un faune und Le Sacre du printemps. Als Choreograf wirft Nijinski den orthodoxen Akademismus über Bord und ersinnt für Faun und Frühlingsopfer wundersame Ikonografien: ein prähistorisch gezeichnetes Körperbeben hier, einen antik getönten Fries mit autoerotischer Färbung dort. Unversehens erzittert jedoch sein eigenes Leben. Kurz nach den Pariser Sacre-Turbulenzen überquert Nijinski den Atlantik, gemeinsam mit der Compagnie, der neuerdings auch eine gewisse Romola de Pulszky angehört. In Buenos Aires heiraten die beiden. Pure Provokation für Diaghilew. Es kommt zum Bruch – ein Abschied ohne Aussicht auf Wiederkehr, der Anfang vom Ende. Wahnvorstellungen schleichen sich ein, werden zu übermächtigen Gefährten, die den einstigen Startänzer zerstören. Nicht aber seinen Nimbus. Der sagenhafte Klang seines Namens verstummt auch nicht nach seinem Tod im Jahr 1950.

Warum aber ist dieser Mann, dem die Tanz-Muse Terpsichore nur eine Handvoll glücklicher Jahre schenkte, bis heute ein derartiges Faszinosum? Wieso nimmt uns dieser tragische Held so widerstandslos für sich ein, wenn er bei Marco Goecke wie ein Verrückter zappelt und zuckt, liebt und leidet, um zuletzt nur noch Kreise zu kritzeln, manisch und meditativ, gestört und in sich selbst gefangen? Über Nijinskis zeitlose Attraktion lassen sich unendlich viele Mutmassungen anstellen. Sicher ist, dass sich in seinem Wesen das zwiespältige Kolorit der Jahrhundertwende widerspiegelt: Künstler und Neurastheniker, Klassiker und Formrebell, homophil und heterosexuell, leistungsfähig und labil, Perfektionist und Psychiatriepatient – Nijinski ist ein Nietzsche des Tanzes, ein Gott, der in die Hölle stürzt. Leicht, sich auszumalen, was geschehen wäre, hätte er hundert Jahre später das Licht der Welt erblickt: Der ganze Kunstzirkus läge diesem «monstre sacré» zu Füssen. Freilich vollzöge sich auch sein Verfall in aller Öffentlichkeit, von parasitischen Paparazzi ausgebeutet, von den Organen der Sensations-Presse verdaut – bis nichts mehr vom Mythos übrig bliebe.

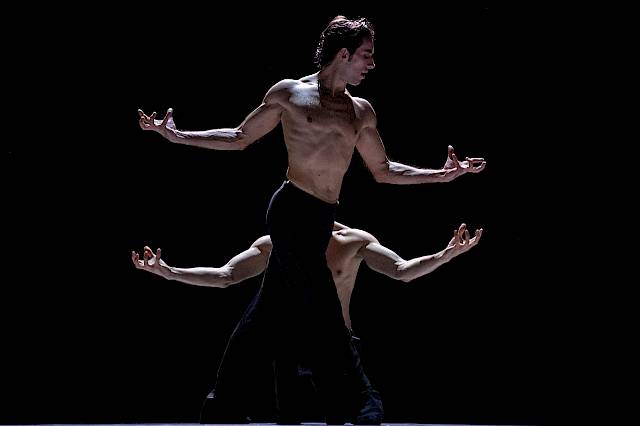

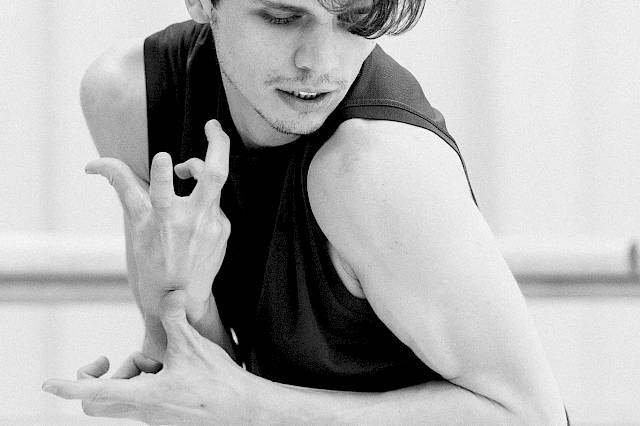

So gesehen verdankt sich Nijinskis Strahlkraft nicht zuletzt der Tatsache, dass von ihm selbst nichts übrig blieb. Kein Film, keine Tonspur, kein In-Vivo-Zeugnis, das seine Person und seinen Tanz bis in alle Ewigkeit fixiert und einbalsamiert hätte. Dieses Bühnentier existiert für die Nachgeborenen nur in der Wahrnehmung anderer, in Artikeln, Erinnerungen, Aufzeichnungen, Plastiken, Skizzen und Fotos, die Freunde und Wegbegleiter von ihm angefertigt haben. Ob auf Papier, ob in Metall gegossen – diese Abbilder halten fest, was Nijinski aus seinem Inneren herausholt. Alles Theaterhafte wird getilgt. Nichts ist Ostentation, Gehabe, Gemache. Stattdessen leuchtet allein die Empfindung, und das Spiel mit der eigenen Emotion.

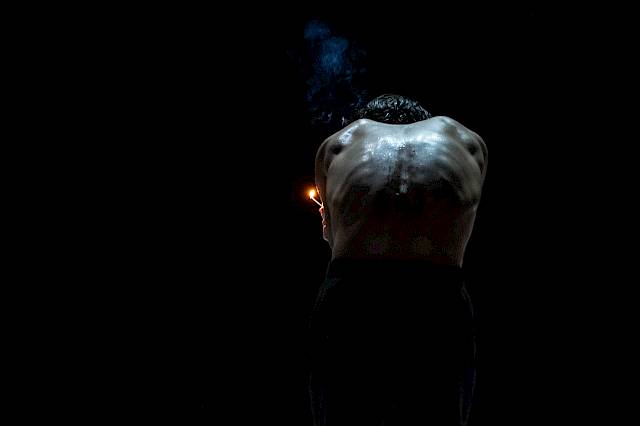

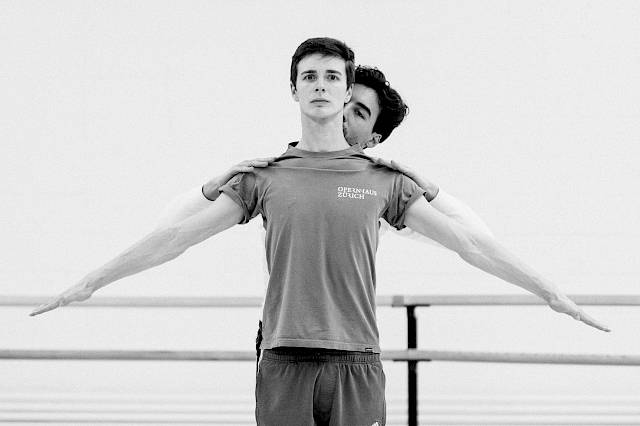

Die Wucht des Ausdrucks ist das eine, die virtuose Besessenheit das andere. Sie quillt Nijinski aus jeder Tanzpore, was niemand besser weiss als Diaghilew, der ihn antreibt, bewundert und lukrativ vermarktet: «Seine Kunst grenzt an ein Wunder! Ein wahrer Löwe des Tanzes! Er setzt mit zwei Sprüngen über die Bühnendiagonale.» So schwärmt der Patron 1908 dem Pariser Theaterdirektor Gabriel Astruc vor. Mit Erfolg, man wird handelseinig. Was es genau mit Nijinskis Genius auf sich hat – und zwar auch als Choreograf –, das seziert Hugo von Hofmannsthal vier Jahre später im Anschluss an eine Besichtigung des Faun. Der Dichter bestaunt ein «Äusserstes an Konzentration» und erklärt: «Zu befremden ist das Los und das Vorrecht des Neuen, des Bedeutenden in der Kunst. Man ist gewohnt, in Nijinski den geniehaftesten und darum eben den fasslichsten aller Mimen zu geniessen. Hier aber handelt es sich nicht mehr um den Tänzer, den Mimen, den Interpreten, sondern um den Urheber eines Ganzen.» Hofmannsthal betrachtet Nijinski als ebenbürtig, als «Autor» eines Kunstwerks, dessen Textur sich durch die «Dichtigkeit des Gewebes» auszeichnet – «welche eben seine hohe Qualität ausmacht.»

Wer weiss, welche publizistischen Schlachten zu diesem Zeitpunkt schon hinter Nijinski liegen, wie sich Pro-und-Contra-Fraktion nach der Pariser Uraufführung des Faun bekriegt haben, nur um im Sacre-Getümmel abermals aufeinander einzudreschen – der kann ermessen, was das Lob aus Hofmannsthals berufener Feder bedeutet. Der Schriftsteller zollt nicht nur Anerkennung, vielmehr errichtet er ein Podest, auf dem Nijinski zu stehen kommt und postum stehen bleibt: als prometheischer Künstler, der für seine Sache brennt, und verbrennt. Im Dezember 1928 besucht Harry Graf Kessler einmal mehr Paris, natürlich auch das aktuelle Programm der Ballets russes. Hinter der Bühne erwartet er Diaghilew, der «mit einem kleinen, hage ren Jungen in einem zerschlissenen Mantel» auf ihn zukommt. Ein Fremder, eine abgerissene Gestalt… «Aber es ist doch Nijinski!», ruft Diaghilew, zu Kesslers tiefer Bestürzung: «Das Gesicht, das so oft wie ein Gott geleuchtet hatte, Tausenden ein unvergessliches Erlebnis, ist grau, schlaff, leer, nur noch flüchtig von einem verständnislosen Lächeln, einem kurzen Schein wie von einer verflackernden Flamme erleuchtet.» Gott ist tot, der stolze «Löwe des Tanzes» nur noch ein waidwundes, «krankes Tier».

August 1929 – kein Jahr später. Diaghilew stirbt am Lido und wird auf Venedigs Toteninsel San Michele beerdigt. Ein kuppelbekröntes Marmorgrab wölbt sich über seinen sterblichen Überresten. 1971 findet Igor Strawinsky, der einst auf Diaghilews Geheiss den musikalischen Sacre-Sturm entfesselte, nur ein paar Schritte weiter zur letzten Ruhe. Da liegt Vaslav Nijinski schon lang auf dem Pariser Cimetière Montmartre begraben, in nicht minder prominenter Gesellschaft: Hector Berlioz und die «Kameliendame» alias Marie Duplessis zählen ebenso zu seinen Nachbarn wie Auguste Vestris, der «Dieu de la Danse» des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Ein trauriger Clown schaut uns an. Tränensäcke kräuseln sich in seinem Gesicht, tiefe Furchen schneiden wie Gletscherfalten durch Stirn und Wangen, schwer lastet der Kopf in der Hand. Ein Bild des Barmens. Nur Kappe und Rüschenkragen verraten, wer hier auf Nijinskis Grabplatte sitzt, von Oleg Abaziev in Bronze gegossen: Petruschka, die Jahrmarktspuppe, der Vaslav Nijinski 1911 seinen Bühnenatem einhauchte. Keine Geringere als Sarah Bernhardt soll bei ihrem Anblick ausgerufen haben: «Ich habe Angst, Angst – ich sehe den grössten Schauspieler der Welt.» Ob Fakt, Fiktion oder nur hübsch erzählte Anekdote, was verschlägt’s? Es ist in jedem Fall die Wahrheit.

Text von Dorion Weickmann.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 66, Februar 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.