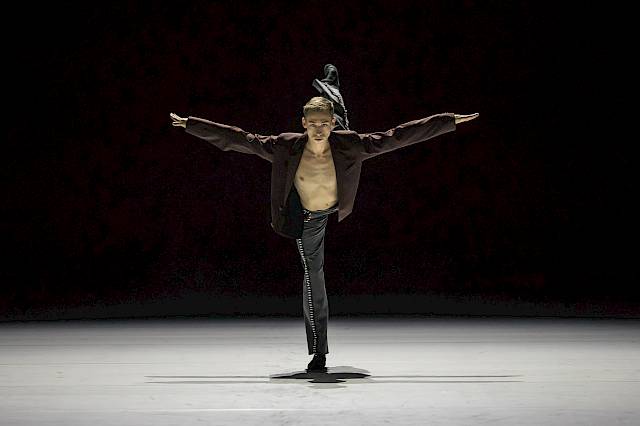

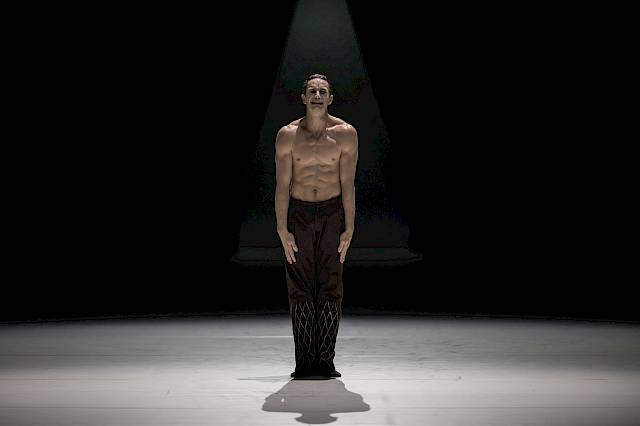

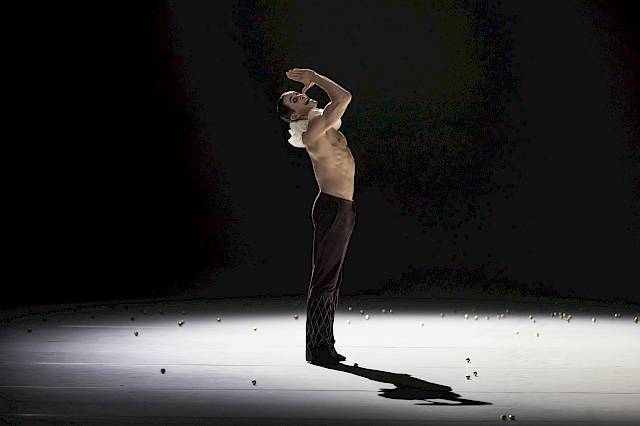

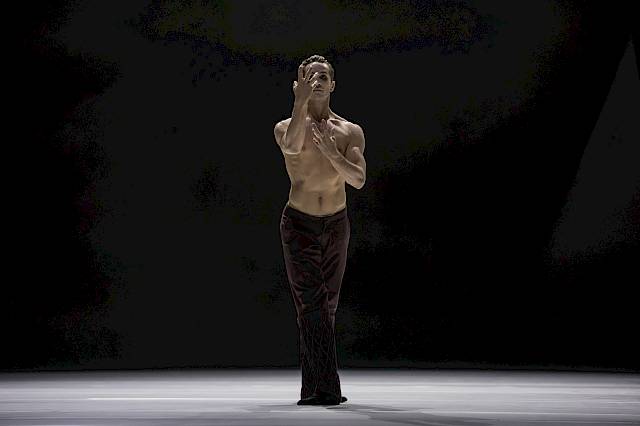

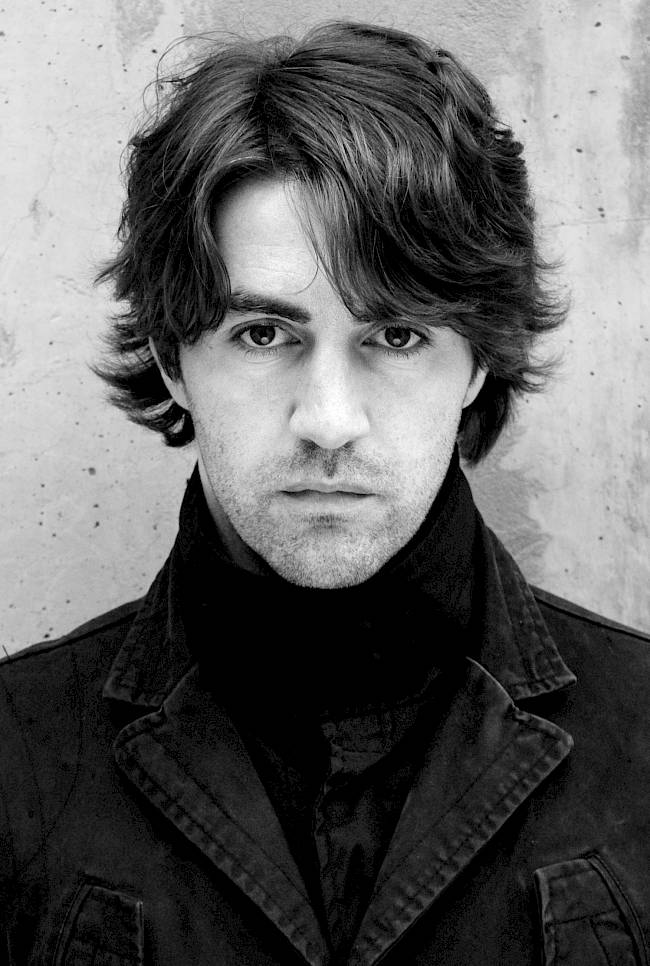

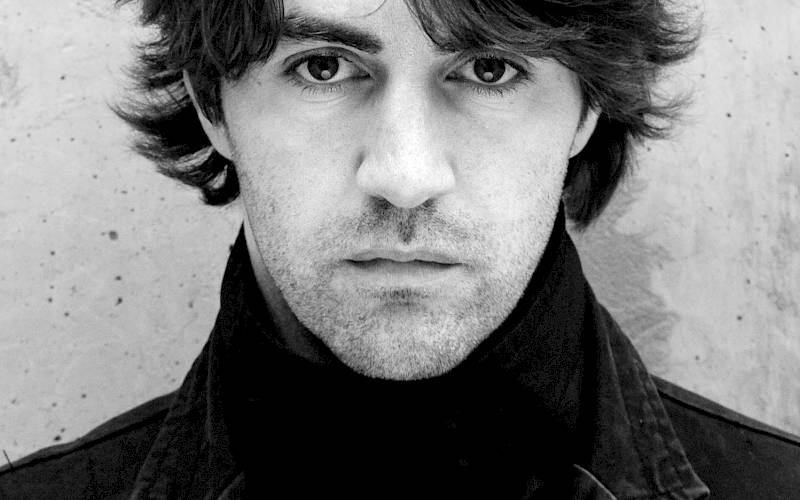

Edward Clug bringt mit dem Ballett Zürich seine energetische Choreografie von Igor Strawinskys «Le Sacre du printemps» auf die Bühne

Edward Clug, Igor Strawinskys Le Sacre du printemps ist ein Meilenstein für die Musik-, aber besonders auch für die Tanzgeschichte. In beiden Kunstformen gibt es ein «vor» und ein «nach» Sacre. Was bedeutet dir dieses Stück?

Immer wieder bin ich davon fasziniert, wie sich in Strawinskys Werk die gesamte Entwicklung der Musik im 20. Jahrhundert spiegelt. Le Sacre du printemps ist bei der Uraufführung 1913 im Pariser Théâtre des Champs-Élysées wie ein Meteorit aus dem All ins Herz der bürgerlichen Musikkultur eingeschlagen. Noch heute freue ich mich an den Augenzeugenberichten dieser Aufführung, die als einer der grössten Skandale in die Musikgeschichte eingegangen ist. Das Spannende liegt für mich vor allem im charakteristischen Wechselspiel der Bewegungszusammenhänge. Strawinskys Musik ist tönende Bewegung, auch wenn die ständigen metrischen Wechsel und die komplizierten rhythmischen Überlagerungen einer tänzerischen Umsetzung erst einmal zu widersprechen scheinen. Dass das jedoch absolut kein Gegensatz ist, haben herausragende Umsetzungen in den letzten einhundert Jahren eindrucksvoll bewiesen. Zum 100-jährigen Sacre-Jubiläum, das die Musikwelt 2013 begangen hat, konnte ich der Versuchung, mich selbst mit dem Frühlingsopfer auseinanderzusetzen, nicht länger widerstehen.

Die Geschichte von Le Sacre du printemps ist natürlich auch eine Historie seiner Choreografen. Wie präsent ist diese Rezeptionsgeschichte in deiner Choreografte?

An den vielen Versionen, die seit 1913 entstanden sind, lässt sich die Tanzgeschichte der letzten 100 Jahre verfolgen. Am meisten haben mich die Umsetzungen von Pina Bausch (1975) und Maurice Béjart (1959) beeindruckt. Béjart hat auf sehr ursprüngliche Weise das Erwachen der Liebe zwischen Mann und Frau in aller Körperlichkeit gezeigt. Pinas sehr theatralische Lesart drang in noch tiefere, allgemein menschliche Dimensionen vor. Mein Zugang zu Sacre verlief jedoch zunächst einmal nur über die Musik. Geradezu magnetisch hat sie mich angezogen und regelrecht herausgefordert. Lange bevor ich daran dachte, Choreograf zu werden. Da ist dieser unerklärliche Moment, wo man diese Musik in seinem Bauch spürt, als würde einem als lebenslangem Vegetarier plötzlich ein saftiges Steak vorgesetzt werden. Ich habe versucht, mich von allen Versionen frei zu machen. Einzig aus der Uraufführungsfassung von Vaslav Nijinsky habe ich zwei Elemente übernommen: die Bärte der Männer sowie die Zöpfe und Wangenbemalung der Frauen. Nijinskys Fassung erscheint mir bis heute sehr hermetisch und in gewisser Weise unantastbar. Ein Universum, das sich nicht von allein öffnet. Es wirkt wie eingefroren, als würde es auf die Jahre warten, die da kommen und einen bis dahin zur Zwiesprache mit seinem Schöpfer auffordern.

Lässt sich nach einer über einhundertjährigen Aufführungsgeschichte überhaupt noch etwas Neues zum Thema Sacre sagen?

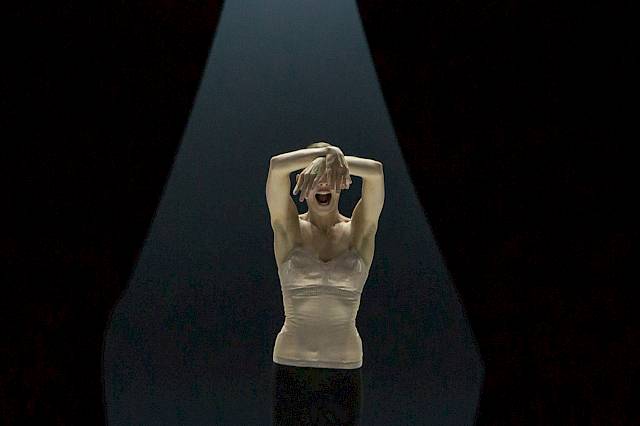

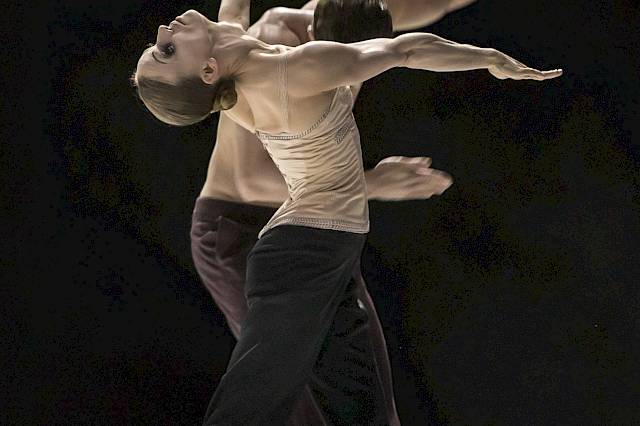

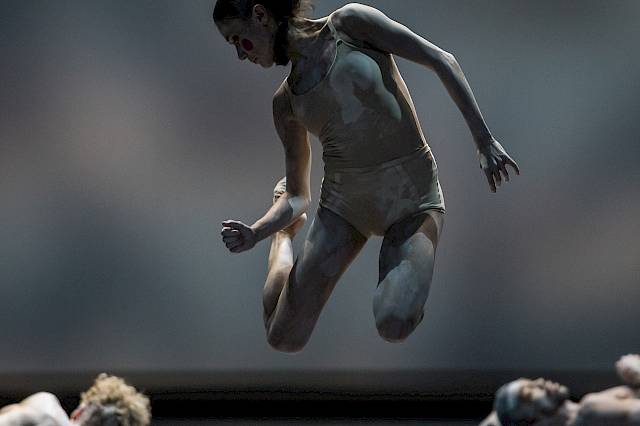

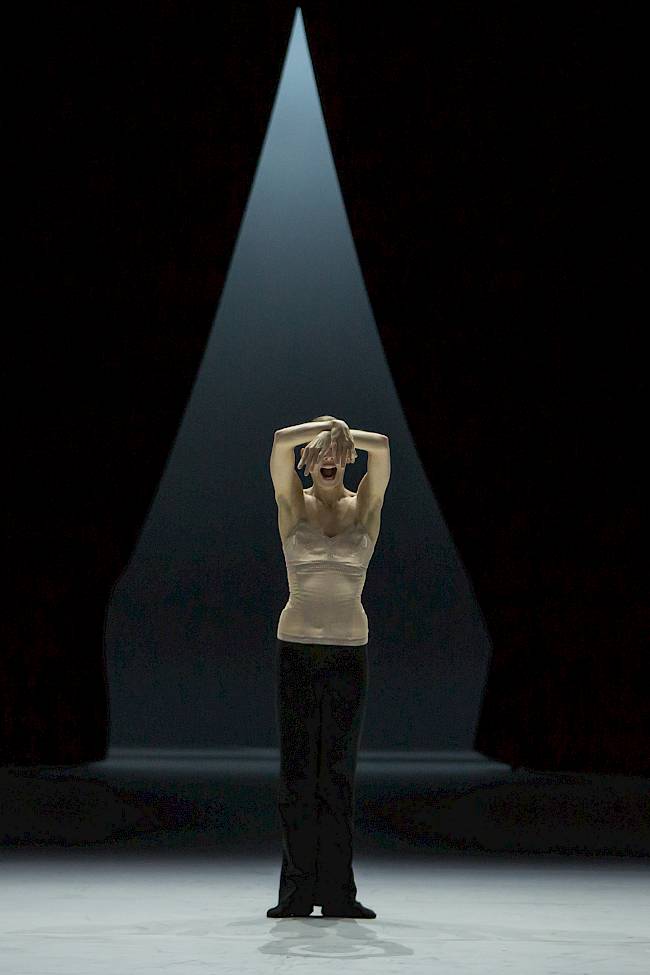

Die Herausforderung liegt sicher darin, dass man diese Aufführungstradition mitdenken, sich aber letztlich von ihr lösen muss. Wie bei Nijinsky ist auch mein Ausgangspunkt die heidnische Legende, die ich jedoch in meine Umgebung übersetze. Natürlich denken wir bei Sacre sofort an die grossen, machtvollen Momente, in denen die ganz ursprüngliche Kraft des Rhythmischen so eindrucksvoll zum Tragen kommt. Doch daneben existieren eben auch ganz poetische, ja fast zärtliche Passagen. Mich hat im Sacre-Kontext vor allem die Figur der Auserwählten – der Geopferten – interessiert. In meiner Choreografie wird sie gleich zu Beginn des Balletts vorgestellt. Man weiss sofort, wer sie ist, und wie auf einer Reise begleiten wir sie von diesem Moment bis zu ihrem letzten Atemzug. Das ist ein Unterschied zur Originalversion, wo im ersten Teil ja erst einmal die Rituale der rivalisierenden heidnischen Stämme thematisiert werden. Bei uns ist die Entscheidung über das Opfer bereits gefallen, wenn sich der Vorhang öffnet. Die Auserwählte sondert sich selbst aus der Gruppe ab, sie wird – das erscheint mir ganz wichtig – nicht zu der Opferhandlung gezwungen. Sie hat eine bewusste Entscheidung getroffen, die von Furcht und Stolz gleichermassen geprägt ist. Für sie ist es eine Ehre, die Auserwählte zu sein. Mir kam es darauf an, dass wir die Sacre-Reise aus der Perspektive dieser Frau antreten. Erkennbare Situationen versetzen uns in die Lage, ihrer letzten Reise durch das gesamte Stück zu folgen und eben nicht nur im letzten Solo. Wenn der Auserwählten von zwei Frauen die Zöpfe entflochten werden, ist das ein sehr ergreifender Moment. «Du bist keine von uns mehr», scheinen sie zu sagen, aber dieses Entflechten der Zöpfe hat eine so grosse Zärtlichkeit und geschieht so behutsam, dass jenes Sich-Aufopfern in einem anderen Licht erscheint.

Sein Leben für eine Gemeinschaft hinzugeben, und sei es auch nur einen Teil davon, scheint am Beginn des 21. Jahrhunderts kein sehr populäres Thema zu sein.

Im Gegensatz zu dem vorzeitlichen Ritual des Sich-Opferns, von dem Strawinsky und Nikolai Roerich in ihrem Ballett erzählen, erleben wir heute, wie sehr sich die privaten Interessen des Einzelnen vor das Wohl einer Gemeinschaft stellen. Wir wollen nichts abgeben, nichts teilen, nichts verlieren. Und mit Blick auf unseren Planeten müssen wir feststellen, dass wir anstatt ihr zu opfern, die Erde selbst zum Opfer auserkoren haben. Für ihre Fruchtbarkeit sind wir heute bereit, fast jeden Preis zu zahlen und sägen so an dem Ast, auf dem wir sitzen. Dennoch lag es mir fern, Sacre auf einen Kommentar zur Umweltproblematik herunterzubrechen. Als Choreograf stand für mich das Archaische der heidnischen Legende im Vordergrund. Wenn jemand natürlich meint, Parallelen zu unserer Gesellschaft zu entdecken, übernehme ich dafür keine Verantwortung. (lacht)

Also wirklich gar keine Verbindung ins 21. Jahrhundert?

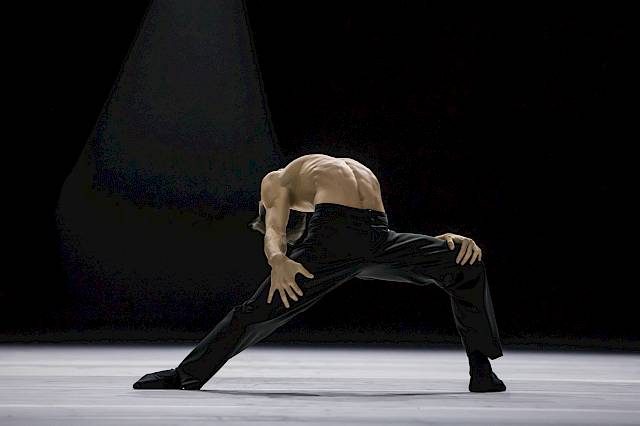

In Sacre-Aufführungen mit ihren sehr archaischen Bildern realisiert man eigentlich immer, dass wir nicht so fern von den heidnischen Riten, den blutigen Ritualen aus der vermeintlich grauen Vorzeit sind. Sie liegt näher, als uns lieb ist. Am Beginn meiner Beschäftigung mit dem Frühlingsopfer gab es zwar einige Ideen, Sacre mehr im Heute zu verankern. Doch wenn man einmal anfängt, sich zu dieser Musik zu bewegen und versucht, eine bestimmte Essenz herauszufiltern, eliminiert sich jede überflüssige Information fast von selbst. Man kommt auf das Einfachste und Ursprünglichste zurück. Also kein Platz für ölverschmierte Möwen! Die Kraft der Musik, aber auch die tänzerische und darstellerische Stärke meiner Tänzerinnen und Tänzer hat mir geholfen, mich von überflüssigem Ballast zu befreien.

Zur «Anbetung der Erde», wie der erste Teil in Strawinskys Partitur betitelt ist, ergiesst sich in deiner Choreografie Wasser auf die Bühne.

Am Anfang habe ich, ehrlich gesagt, noch gar nicht gewusst, dass wir Wasser benutzen würden. Das hat sich erst im Prozess des Choreografierens so ergeben. Als wir beim «Tanz der Erde» angekommen waren, hat mir die Musik gesagt, dass da etwas vom Himmel fallen müsse. Mir war nicht klar was. Wir haben dann verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, und plötzlich ergab das Wasser Sinn, weil es sich ganz aus der Geschichte entwickelt: Wasser als das fruchtbringende und reinigende Element in all seiner Gewalt! In der Introduktion zum zweiten Teil, dem lyrischsten und innigsten Moment der gesamten Sacre-Partitur, kann es dann aber auch eine poetische Qualität entfalten, wenn die Mädchen schwanengleich über das Wasser gleiten.

Wie gehen die Tänzer mit diesem für sie auf der Bühne eher ungewohnten Element um?

Am unangenehmsten ist sicher, dass sich das warme Wasser, das da herabgeschüttet wird, in kürzester Zeit abkühlt. Ein Stück in diesem kalten Nass kreieren und darin tanzen zu müssen, ist – zugegeben – keine sonderlich angenehme Erfahrung. Der Begriff Sacre bekommt da also noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Gerade wenn man weiss, wie empfindlich Tänzer normalerweise reagieren können. Da reicht manchmal nur ein Tropfen Wasser, um den Ausnahmezustand nach dem Motto: «Ich tanze nicht!» hervorzurufen. Hier sind es nun gleich 120 Liter, die auf die Tänzer hinunter prasseln. Dass sie das ertragen, hat meinen allergrössten Respekt. Sich auf solch einem ungewohnt rutschigen Untergrund bewegen zu müssen, ist eine Herausforderung. Tänzer sind es gewöhnt, mit äusserster Selbstkontrolle zu agieren. Diese Fähigkeit funktioniert zwar auch auf dieser völlig unberechenbaren Oberfläche, aber durch das Wasser kommt ein Element des Risikos und der Unsicherheit in die Aufführung, das ihr etwas sehr Natürliches verleiht und die Aufmerksamkeit ein wenig von der überstarken Musik abzieht. Es ist ein bisschen, als würde sich durch das Wasser eine gewisse Balance des Stückes herstellen.

Schon in deinen anderen Zürcher Arbeiten hast du Elemente des Bühnenbildes für die Choreografie nutzbar gemacht. Ob Schneehaufen oder quer über die Bühne gespannte Saiten: Die Tänzer werden provoziert, sich zu einem Bühnenbild in Beziehung zu setzen.

Im Fall von Sacre hat mich die Musik regelrecht dazu herausgefordert. Strawinsky scheint die ganze Zeit sagen zu wollen: Lasst uns nicht ruhen! Aber es stimmt. Solche Momente interessieren mich in all meinen Choreografien: Bis wohin kann man gehen, wie weit kann man eine Idee ausreizen und aus ihr ungewohnte Kraft schöpfen? Tanz ist eine Abfolge sich bewegender Bilder. Nur das genaue Timing dieser sich verändernden Sequenzen lässt sie natürlich und glaubwürdig erscheinen.

Wie besetzt man ein Ballett wie Le Sacre du printemps?

Wie jede andere Entscheidung, die im Zusammenhang mit Sacre getroffen werden muss, ist das ein sehr instinktiv verlaufender Prozess. Was will ich? Solisten mit starken Persönlichkeiten oder Tänzer, die sich sehr gut in eine Gruppe einfügen? Die Kombination aus beidem wäre ideal. Bei einem Ensemblestück wie Sacre finde ich eine Gemeinschaft, die wirklich aus verschiedenen Individualitäten besteht, spannender als ein uniforme Masse. Es gibt zwar Momente, in denen die Tänzer unisono auftreten müssen, aber die anderen Momente sind mir ebenso wichtig. Die Masse ist nicht grau!

Deine Sacre-Choreografie kam 2012 beim von dir geleiteten Slowenischen Nationalballett in Maribor heraus. Wie wird sich die neue Zürcher Version von der damaligen Fassung unterscheiden?

Ich bin sehr stolz, dass Christian Spuck dieses Stück ins Repertoire des Balletts Zürich übernimmt. Ich mag diese Choreografie sehr und freue mich, jetzt noch einmal daran zu arbeiten. Ich bin vier Jahre älter geworden und schaue aus einer anderen Perspektive auf dieses Stück. Die Antworten auf einige Fragen, die damals offen geblieben sind, kommen erst jetzt. Die Grundstruktur aus Maribor behalte ich bei, aber ich bin sehr froh über die Gelegenheit, einige Momente noch einmal überdenken und schärfen zu dürfen. Das können einzelne Bewegungen sein, aber auch musikalische Situationen, die nach anderen choreografischen Lösungen verlangen und das Ganze organischer, natürlicher und überzeugender machen. Und natürlich ist so eine Wiederbegegnung immer auch an die jeweiligen Tänzer gebunden. Ihre Persönlichkeiten und tänzerischen Qualitäten rufen nicht selten ganz unerwartete Lösungen hervor.

Was ist das Fazit deiner kreativen Auseinandersetzung mit Strawinskys Musik?

Es hat mich überrascht, wie stark ich beim Choreografieren das Diktat seiner Musik gespürt habe. Man merkt in jedem Moment, dass die Musik nicht nur tänzerische Aktionen begleiten will, sondern selbst deren Quelle, also der Ursprung des Tanzes ist. Die Schwierigkeit für den Choreografen liegt darin, den Kontrapunkt zu dieser Musik zu finden. Natürlich könnte man der Musik einfach folgen oder sie als Krücke benutzen. Doch Choreografie ist Freiheit. Man darf sich nicht zum Sklaven der Musik machen. Man muss im richtigen Moment die richtigen Prioritäten setzen und nicht versuchen, die Musik zu übertrumpfen. In einigen Situationen habe ich mich als Choreograf aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Es ging da plötzlich nicht mehr um mich. Nicht um den Versuch, sich etwas zu beweisen oder jemanden zu beeindrucken. So, als würde man sich ganz in der Musik auflösen.

Das Gespräch führte Michael Küster

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 42, September 2016

Das MAG können Sie hier abonnieren