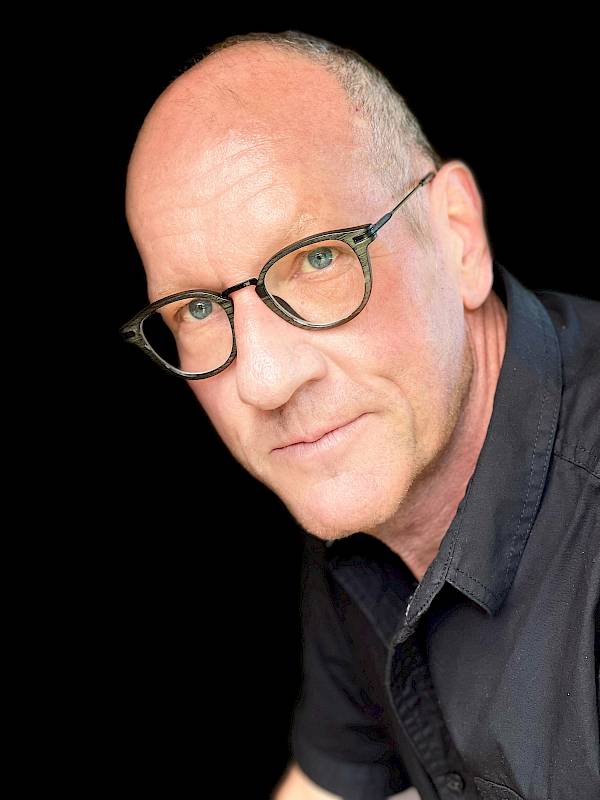

Als Familie Hogelmann beim Abendbrot sitzt, taucht auf einmal ein seltsames Wesen auf: Es sieht aus wie eine Gurke, nennt sich «König Kumi-Ori das Zweit» und bittet um Asyl … Regisseurin Claudia Blersch über eine witzig-hintergründige Geschichte, aus der der Komponist Samuel Penderbayne eine Kinderoper gemacht hat

Claudia, du hast vor einiger Zeit die Idee gehabt, aus dem Kinderbuch Wir pfeifen auf den Gurkenkönig eine Kinderoper zu machen. Warum eignet sich diese Geschichte von Christine Nöstlinger so gut für das Musiktheater?

Ich hatte 2018 hier schon eine Kinderoper inszeniert, die auf einer Geschichte von Christine Nöstlinger beruht, nämlich Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse. In der Vorbereitung hatte ich mich damals viel mit dieser Autorin beschäftigt und fand das äusserst lohnenswert. Und während der Corona-Zeit habe ich mich dann noch mal intensiver auf die Suche nach einem Stoff für eine neue Kinderoper gemacht und fand schon den Titel vom Gurkenkönig wahnsinnig lustig. Da hatte ich sofort eine Fantasie dazu. Natürlich ist das Buch sehr textlastig, es wird sehr viel geredet, und noch dazu ist es sehr politisch. Das mag auf den ersten Blick nicht ganz so geeignet sein für jüngere Kinder. Aber ich war mir sicher, dass man die Geschichte theatralisch spektakulär auf die Bühne bringen kann. Ausserdem mag ich generell Familiengeschichten sehr gern. Beim Inszenieren kann ich da aus eigener Erfahrung schöpfen; ich komme nämlich selbst aus einer Familie, die oft sehr chaotisch funktioniert hat.

Die Familie Hogelmann, um die es hier geht, würde man mit einem modernen Begriff heute wohl als dysfunktional bezeichnen – es gibt jede Menge Konflikte, die alle irgendwie versuchen, allein zu lösen...

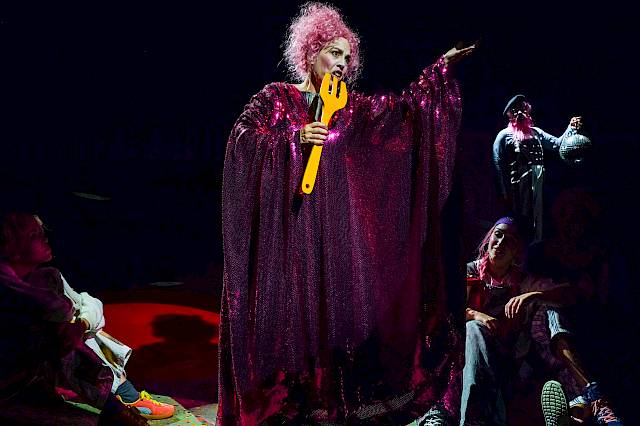

...und genau das ist der Grund dafür, dass der Gurkenkönig überhaupt auftaucht! Immer dann, wenn irgendwo Chaos herrscht, kommen diese in unserer Gesellschaft eingeübten patriarchalen – oder besser gesagt autoritären – Strukturen zum Vorschein, wie man zurzeit ja in verschiedenen Ländern wunderbar beobachten kann. Demokratie ist komplizierter, da muss man miteinander reden und vor allem einander zuhören. In dem Moment, in dem die Mitglieder der Familie Hogelmann aufgehört haben, einander zuzuhören, taucht plötzlich dieser Gurkenkönig auf: ein Diktator in einem lächerlichen Kleid, aber mit einer Krone auf dem Kopf und einem dezidierten Machtanspruch.

Auf diesen lächerlichen Gurkenkönig und seinen Machtanspruch reagieren die Familienmitglieder sehr unterschiedlich.

Der Vater sieht die Krone und verhält sich reflexartig unterwürfig. Er findet: Es ist gut, einen König im Haus zu haben. Denn der sagt einem, was man zu tun hat. Und wer weiss, vielleicht hat es auch noch andere Vorteile, wenn man sich mit dem König gut stellt. Der Vater hinterfragt diese Figur also überhaupt nicht; er hat im Gegenteil regelrecht Sehnsucht nach einer Autorität. Mutter ist erst mal zurückhaltend, sagt aber bald sehr deutlich: Die Gurke muss weg, sie macht unsere Familie kaputt! Und Opa hat von Anfang an die klarste Haltung, weil er politisch ganz woanders steht und der Generation entstammt, die sich noch am besten an den letzten Weltkrieg und die Diktatur erinnern kann, die in den Krieg geführt hat. Die Kinder Wolfi, Martina und Nik sind diesen Konflikten erst mal ausgeliefert.

Aber zumindest die älteren beiden, Wolfi und Martina, spüren sehr schnell, dass dieser Gurkenkönig eine höchst dubiose Figur ist.

Ja, sie spüren es instinktiv, aber sie können es nicht wirklich beurteilen – dafür brauchen sie Bildung, ein ganz wichtiges Thema bei Christine Nöstlinger. Oder wie sie selbst es ausgedrückt hat: «Wer nichts weiss, muss alles glauben.» Nöstlinger spricht von einer Zivilisationshaut, die jeder Mensch neben den sieben Hautschichten als achte Schicht besitzt; diese Zivilisationshaut entsteht aber nicht einfach so, sondern sie muss gepflegt werden, und zwar durch Bildung. Wenn sie zu wenig gepflegt wird, dann ist sie sehr dünn und kann leicht wieder reissen. Wenn sie aber dick genug geworden ist, dann kann sie vor totalitären Machtansprüchen schützen – und davor, dass man alles glaubt. Diese Gedanken sind heute, fast 50 Jahre nach dem ersten Erscheinen des Gurkenkönigs, wieder überaus aktuell.

Das ist alles sehr richtig und interessant – aber ist die Thematik wirklich für ein Kinderstück geeignet?

Gute Kinder- oder besser: Familienstücke funktionieren ja immer auf verschiedenen Ebenen – sie sind auch für die Eltern interessant! Die Kinder können vielleicht nicht alles auf der rationalen Ebene genau verstehen, aber sie begreifen doch sofort, dass da eine lächerliche Figur, eine Gurke mit Krone, einen absurden Machtanspruch erhebt. Und dieser Gurkenkönig ist auf jeden Fall eine ungeheuer pralle, lustige Theaterfigur, erst recht, wenn sie auch noch singt!

Die Vorlage von Christine Nöstlinger stammt ja aus den 70er Jahren, ist also inzwischen über 50 Jahre alt; wie sehr musste sie an unsere heutige Zeit angepasst werden?

Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam mit dem Librettisten Christian Schönfelder und dem Komponisten Samuel Penderbayne eine sehr konzentrierte und natürlich stark gekürzte Fassung erarbeitet haben, in die ein neuerer, heutiger Geist eingezogen ist und die vor allem sehr theatral und spektakulär ist. Das Tolle an einer Uraufführung ist ja, dass ich als Regisseurin schon an der Entstehung des Stücks mitarbeiten kann. Diese Entstehung war in unserem Fall ein sehr lebendiger Prozess, in dessen Verlauf immer noch neue Ideen dazukamen. Den Kinderchor zum Beispiel haben wir erst relativ spät dazugewonnen; aber inzwischen können wir uns das Stück schon gar nicht mehr ohne den Kinderchor vorstellen.

Was gefällt dir an der Musik von Samuel Penderbayne?

Ich finde es grossartig, dass er neue Musik komponiert, die sich nicht davor scheut, auch mal eingängig zu sein und keinerlei Berührungsängste mit der sogenannten U-Musik kennt. Sam arbeitet gern mit Zitaten bereits existierender Stücke, die er in einen anderen Kontext setzt und mit seinem eigenen Stil verbindet. Mir war immer sehr wichtig, dass die Musik auch Spass macht, und das tut sie. Ich habe schon viele Lieblingsstellen! Sehr gelungen finde ich im Umgang mit dem Text die Abwechslung zwischen gesprochenem Text, Rezitativen und Arien und Ensembles. Jede Art der Vertonung hat hier ihre Berechtigung und ihre ganz eigene Wirkung. Sam hat ein sehr gutes Gespür für Klänge, und er hat Humor. Er hat sofort gesagt: Der Gurkenkönig wird vom Fagott begleitet. Das ist doch ein tolles Instrument für eine Gurke!

Das Auftauchen des Gurkenkönigs führt zunächst ja zu noch mehr Spaltung und noch mehr Konflikten in der Familie, aber schliesslich auch dazu, dass die Geschwister Martina und Wolfi zueinander finden.

Die Kinder reagieren ihrem Alter entsprechend auf den Gurkenkönig. Martina, die grosse Schwester, ist schon ein Teenager und mitten in der Pubertät; sie ist die Rebellischste der drei. Wolfi, der Mittlere, hat Probleme in der Schule; seine Noten sind so schlecht, dass er grosse Angst hat, er könnte sitzenbleiben und sein Vater könnte davon erfahren. Nik, der Kleinste, spielt gern mit Stofftieren und hat noch ein ganz ungebrochenes Verhältnis zu seinem Papa; er ist zunächst ganz auf der Seite des Vaters, der den Gurkenkönig sogar bei sich im Bett schlafen lässt und dafür auch einen Streit in der Familie in Kauf nimmt. Jeder ist erst mal allein mit seinen Problemen. Aber durch die neue Situation mit dem Gurkenkönig, der plötzlich in die Familie einbricht, finden Wolfi und Martina zusammen und entwickeln eine grosse Solidarität und Liebe zueinander. Oder anders gesagt: Die Geschwisterliebe bestand wahrscheinlich auch vorher schon, aber nun wird sie durch den gemeinsamen Feind wieder reaktiviert. Wie Opa richtig sagt: Wenn wir eine richtige Familie wären, sprich: Wenn wir miteinander reden und uns füreinander interessieren würden, dann hätte der Gurkenkönig überhaupt keine Chance. Auch der Vater hat ja seine Sorgen, mit denen er allein ist, über die er mit niemandem spricht; er glaubt nun plötzlich, der Gurkenkönig könne seine Probleme lösen. Durch diesen Gurkenkönig kommen alle bisher geheimen Sorgen und Nöte der Familie auf den Tisch. Sie sind gezwungen, sich miteinander auszutauschen, weil sie mit dem Gurkenkönig nicht mehr fertig werden. Und gemeinsam bringen sie den Vater dazu, den leeren Versprechungen des Gurkenkönigs auf den Grund zu gehen.

Worauf kommt es dir an, wenn du für Kinder Theater machst? Inszenierst du für Kinder anders als für Erwachsene?

Nein, es ist für mich kein Unterschied, ob ich für Kinder oder für Erwachsene Theater mache – es muss einfach gutes Theater sein! Wenn ich für Kinder inszeniere, muss ich möglicherweise noch genauer arbeiten, denn Kinder verzeihen Fehler noch weniger als Erwachsene. Was ich aber besonders wichtig finde, wenn ich für Kinder Theater mache – und das ist dann eben doch ein Unterschied: Im Kindertheater sollte die Geschichte ein zuversichtliches Ende haben. Und ich finde es extrem wichtig, dass es sinnliches Theater ist!

Wie sieht denn das Bühnenbild aus?

Mein Bühnenbildner Giulio Bernardi und ich haben uns gefragt: Was könnte die Übersetzung der Situation bei Familie Hogelmann sein, wie könnte man ein Bild für diese Situation finden? Wenn es in der Familie Probleme gibt, kann man sich gut vorstellen, dass alle gesenkten Blickes am Tisch sitzen und auf ihren Teller starren; denn oft ist es ja so, dass die Konflikte beim Essen so richtig eskalieren. Deshalb hat sich auf unserer Bühne ein Teller albtraumhaft vergrössert. Das wird – hoffentlich – den Kindern grossen Spass machen, diesen riesigen Teller mit den überdimensionierten Salatblättern anzuschauen, zumal der auch noch anderes kann, als nur Teller zu sein; er hat Klappen, in denen man verschwinden kann, und er kippt nach hinten weg – dann ist man plötzlich im Keller, wo die Kartoffeluntertanen des Gurkenkönigs wohnen… Es gibt also viel zu sehen und zu erleben in unserer Inszenierung!

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 104, September 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.