Wovon erzählen die Dramen Georg Büchners? Wie ist die Welt beschaffen, in der seine Figuren unterwegs sind? Beobachtungen und Gedanken zu einem pessimistischen Blick auf den Menschen.

Der Blitz, der vom Himmel fährt

Kürzlich hörte ich in einem schwäbischen Dorf, wie ein Bauer einen abwesenden Bekannten verfluchte. Der Bauer sass im Wirtshaus und sprach: Den soll der Blitz beim Scheissen treffen! Man merkte, dass ihm die Sache ernst war. Der Bauer bebte vor Zorn, er hätte es wirklich gewollt: Dem Feind sollte nicht nur das Leben genommen werden, er sollte im Moment, da es geschähe, auch nackt, schmutzig, arglos und allein sein. Ich, am Nebentisch, stellte mir den Moment vor – der Blitz fährt nieder, zwei Häufchen bleiben übrig, eins von Asche und eins von Kot – und musste lachen. Der Verfluchte war wohl der Bürgermeister des Dorfes. Aber dann fiel mir ein anderer grosser Gewitterspruch ein, Büchners Woyzeck hat ihn geprägt. Und ich hörte auf zu lachen.

Woyzeck, der elende, von der Wissenschaft missbrauchte, von Stimmen verfolgte, von seiner Geliebten betrogene Soldat, sagt zum Hauptmann: «Wir arme Leut… Unsereins ist doch einmal unselig in der und der andern Welt. Ich glaub, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen.»

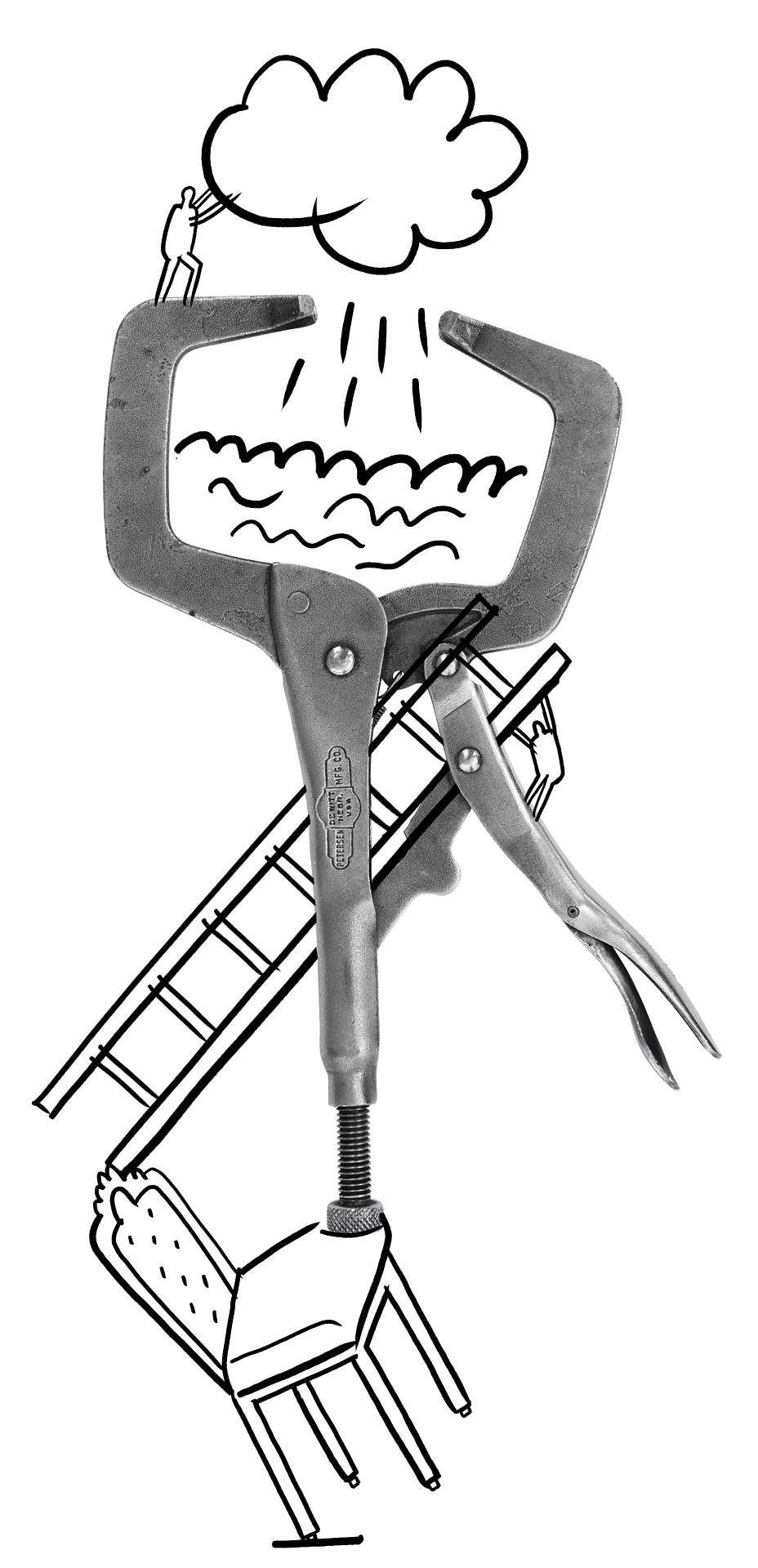

Büchners Sprache hat eine Wut, die dem Fluch des grimmigen Schwaben ebenbürtig ist. Sein Blitz, sein Blick ist so scharf, dass jeder, den er streift, vulgär gesagt, beim Scheissen getroffen wird – erfasst in der erbärmlichen Mitte des Lebens, im Moment der Einsamkeit, der Notdurft und der Erwartung.

Die Wirkung von Büchners Sätzen ist wie eine Entwurzelung, aber nicht mit dem Ziel der Vernichtung, sondern der Befreiung: Das muss alles neu gedacht werden. Er will das Leben gar nicht verneinen, sondern er stellt in Frage, dass es überhaupt schon begonnen hat. Danton sagt zu Camille: «Es wurde ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden; es fehlt uns freilich etwas, ich habe keinen Namen dafür, aber wir werden es uns einander nicht aus den Eingeweiden herauswühlen, was sollen wir uns darum die Leiber aufbrechen? Geht, wir sind elende Alchymisten.»

Immer wieder vergleicht Büchner den Menschen mit einem Mechanismus, einer Puppe, einem von aussen geführten Ding, in das man hineinsehen kann, ohne zu wissen, warum es funktioniert. «Jeder hat eine feine, feine Feder von Rubin unter dem Nagel der kleinen Zehe am rechten Fuss, man drückt ein klein wenig, und die Mechanik läuft volle fünfzig Jahre» – so heisst es in Leonce und Lena.

Seine Stücke sind Horrortragödien des Erkennens: Je mehr einer von der Welt begreift, desto unwirtlicher wird sie ihm: leer das Getriebe, hohl jeder Mittänzer. Je mehr er durchschaut, desto weniger Möglichkeiten zur Flucht hat er. Viele Büchner-Sätze wirken, als sei ihr Autor von Untoten umgeben, unsicher, ob er nicht selbst einer ist. In Leonce und Lena unterhält er sich glänzend mit seiner eigenen Verzweiflung, und seine tiefe Traurigkeit erzeugt dort, wo sie an die Oberfläche kommt, einen unbändigen Springbrunnen an Einfällen. Aber wenn es in dieser Komödie heisst, das Volk möge sich im Quadrat aufstellen, um zahlreicher zu erscheinen, so weiss man, wie Büchner es meint: Das Volk lebt gar nicht, es sind lauter Gespenster. Auch die Szene aus dem Woyzeck, in welcher ein «Erster Handwerksbursche» aus sich herausgeht, um seine Meinung über die Welt kundzutun, ist im Grunde schauderhaft: «Jedoch, wenn ein Wanderer, der gelehnt steht an dem Strom der Zeit, oder aber sich die göttliche Weisheit vergegenwärtigt und fraget: Warum ist der Mensch? (mit Pathos) Aber wahrlich, geliebte Zuhörer, ich sage Euch: (verzückt) Es ist gut so! Denn von was hätten der Landmann, der Fassbinder, der Schneider, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte? Von was hätte der Schneider leben sollen, wenn Er nicht dem Menschen die Empfindung der Schamhaftigkeit eingepflanzt hätte? Von was der Soldat und der Wirt, wenn Er ihn nicht mit dem Bedürfnis des Totschiessens und der Feuchtigkeit ausgerüstet hätte?»

Und wovon, kann man heute fragen, sollten die beiden Spezialisten der Gegenwart, der Controller und der Motivationstrainer, bloss leben, wenn uns Gott nicht die Gier und die Angst vor dem Abstieg eingepflanzt hätte?

Gott hat die Berufe geschaffen, um sich an der Einfalt der Spezialisten zu erfreuen. Wer einen Beruf hat, ist kein lebender Mensch, sondern bloss ein Schneider oder ein Soldat oder ein Wirt. In Leonce und Lena wird derselbe Gedanke noch spasshafter gefasst. Dort sagt der Prinz: «Denn wer arbeitet, ist ein subtiler Selbstmörder, und ein Selbstmörder ist ein Verbrecher, und ein Verbrecher ist ein Schuft, also, wer arbeitet ist ein Schuft.» Es ist von Büchner gar nicht so weit zum Horror in der amerikanischen TV-Serie Walking Dead (Die wandelnden Toten). Wo er hinblickt, zerfällt die Welt – in Abgründe, Spezialbegabungen, Konkurrenz, Betriebsdummheit. Auch in den Spiegel kann er nicht mehr schauen, weil der Mann darin eine Marionette mit einer Maske vor dem hohlen Kopf ist. Anders als die Untoten in den amerikanischen Serien sind die Gestalten Büchners aber Wesen, die ihr Leben nicht hinter, sondern möglicherweise noch vor sich haben – das ist der Glutpunkt der Hoffnung in seinem Werk. Haben wir noch gar nicht angefangen?

Das arme Kind

Sartre hat gesagt, es liege ein Trost gerade in den dunkelsten, trostlosesten Texten. Dass das Schlimmste ausgesprochen werde, lasse darauf hoffen, dass es auch zu überwinden sei. Lesen wir daraufhin die allerdunkelste Stelle im Woyzeck, den Moment, da die Grossmutter den Kindern, den «kleinen Krabben», ein Märchen erzählt: «Es war einmal ein arm’ Kind und hatt’ kein Vater und keine Mutter, war alles tot, und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot, und es is hingangen und hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollt’s in Himmel gehn, und der Mond guckt es so freundlich an; und wie es endlich zum Mond kam, war’s ein Stück faul Holz. Und da is es zur Sonn gangen, und wie es zur Sonn kam, war’s ein verwelkt Sonneblum. Und wie’s zu den Sternen kam, waren’s kleine goldne Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie’s wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat sich’s hingesetzt und geweint, und da sitzt es noch und is ganz allein.»

Man sieht es vor sich, das blindgeweinte Kind, sein runder Kopf ragt ins leere All, und man fragt sich: Was kann nach diesem Märchen noch erzählt werden? Was hätte der Autor, der nur 23 Jahre alt wurde, erst als 30 oder 40Jähriger geschrieben? Dieses Märchen ist wie ein Erwartungs-Endpunkt, und die einzige Hoffnung, die ein Kind, welches es hört, und wenn wir es hören, werden wir alle zu Kindern, aus ihm schöpfen könnte, wäre die: Ich werde so hart, so kalt werden, dass ich auf Zuversicht verzichten kann; das Nichts wird mir nichts ausmachen. Mich verschlingt es nicht. Ich mache einfach weiter.

Und so kam es auch. Man hätte nicht gedacht, dass man noch tiefer in die Hoffnungslosigkeit würde hinuntergraben können, als Büchner es tat, aber Friedrich Dürrenmatt hat es geschafft. Mehr als hundert Jahre nach dem Woyzeck schrieb er eine ganz kurze Erzählung namens Weihnacht. Dürrenmatts Erzähler ist der Kälte des Universumsgewachsen – er setzt ihr seine eigene entgegen. Er frisst sozusagen die Kulissen des kosmischen Theaters, hinter denen nichts ist; er ernährt sich von ihnen. Er ist ein Parasit, ein Aasfresser geworden. Als der Erzähler dem Christuskind begegnet, liegt es tot im Schnee: «Ich öffnete seine Lider. Es hatte keine Augen. Ich hatte Hunger. Ich ass den Heiligenschein. Er schmeckte wie altes Brot. Ich biss ihm den Kopf ab.» Wieder sechzig Jahre später: Es schmeckt uns allen, auch ohne dass wir wüssten, warum. Man braucht zum Existieren keinen Lebenssinn. Auf einer grossen Hamburger Strasse sah ich den Lieferwagen eines CateringUnternehmens vorbeifahren. Auf der Seite stand: «Wenn wir schon leben müssen, dann wenigstens im Luxus.»

Drei Szenen

Erstes Weib: «Ein hübscher Mann, der Hérault!» Zweites Weib: «Wie er beim Konstitutionsfest so am Triumphbogen stand, da dachte ich so, der muss sich gut auf der Guillotine ausnehmen, dachte ich. Das war so ’ne Ahnung.» Drittes Weib: «Ja, man muss die Leute in allen Verhältnissen sehen: es ist recht gut, dass das Sterben so öffentlich wird.»

Was prägt diese grimmige Stelle aus Dantons Tod? Am ehesten wohl die Abwesenheit von Mitgefühl, heute – Emphase. Und man stellt sich vor: Dieses Gespräch findet jetzt unter den Hasskommentatoren im Netz oder unter einer Freundesmeute bei Facebook statt, beim Gespräch über die Todesarten, die man einem Kinderschänder, einem korrupten Fussballschiedsrichter, einem verhassten Mitschüler wünscht. Büchner hört das alles nicht mit Häme, eher mit Staunen; und er hat auch nicht die Beflissenheit eines Pädagogen, der glaubt, er müsse uns ein Verhalten nur zeigen, um es abzustellen. Welche Moral spricht aus seinen Texten? Keine, allenfalls die der Genauigkeit. Volker Braun hat in seiner Dankesrede zur Verleihung des Büchnerpreises gesagt: «Es ist die Schärfe seiner Fragen, die Georg Büchner von uns allen trennt: und das entschlossene Zögern mit Antworten.»

—

«Dieweil der Tag lang und die Welt alt ist, können viel Menschen an einem Platz stehen, einer nach dem andern.» Was ist das? Der Befund eines Menschen, der einen Mittelmeerstrand betrachtet, an dem nachts die syrischen Flüchtlinge landen und am Nachmittag die nordeuropäischen Touristen liegen? Der Satz eines Unsterblichen, der 400 Jahre lang auf denselben Platz gestarrt hat? Nein, es ist nur Marie im Woyzeck. Büchner richtet diesen Jahrhundertblick aus dem Kopf jeder Gestalt auf jeden Erdenfleck. Die Verwandlung des Erdenflecks ins Niegesehene, Niedagewesene ist hier jedem gegeben, der eine Stimme hat – auch wenn ihn die Verwandlung nicht retten wird. Eineinhalb Jahrhunderte später, in Samuel Becketts Fernsehspielen Quadrat I und II, eilen stumme, von Furien gehetzte Kuttenträger über eine quadratische Bühne, im strengen Zickzack, sie sinken immer tiefer ein in die Bühne, einer nach dem anderen, und während sie das tun, wird der Tag lang und die Welt alt. Beckett hat gesagt, während seines Spiels vergingen zehntausend Jahre. Den Satz zu diesem Spiel hat Büchners Marie gesagt.

—

«Wir wissen wenig voneinander. Wir sind Dickhäuter, wir sind sehr einsam», sagt Danton. Und: «Wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren.» Kürzlich habe ich, im Fernsehen, diese Szene in einer modernen Paraphrase gesehen. In einer Folge von Dr. House sagt eine Frau zu ihrem Geliebten: «Wie schade, dass du keinen Blog schreibst. So werde ich nie erfahren, was Du denkst.»

Der Blitz, der zum Himmel auffährt

Büchner glaubt nicht an den Gott, der Blitze senden könnte, an den alttestamentarischen Strafmeister. Aber an den zu strafenden Gott, der seine Pflichten nicht wahrnimmt, der nicht hilft, nicht rettet, nicht auffängt, an den glaubt er wohl. Nach ihm durchsucht er das leere Universum. Man könnte sagen, das Werk Büchners ist ein grosser Weltdurchsuchungsbefehl: Wo ist ER? Manche Passagen seines Werkes sind so grossartig, dass man glaubt, er habe ihn doch gefunden: So will er, im Lenz, Gott zwischen seinen Wolken schleifen, im Zorn über den Tod eines armen Kindes, und mit Dantons Stimme erklärt er, es gehe ein Riss durchs Universum, wenn nur ein Wesen Schmerz empfinde. Man könnte sagen, Büchner schickt den Wunsch-Blitz, den der grimmige Schwabe vom Beginn dieses Textes aus dem Himmel fahren lässt, kraft seines Geistes zurück, nach oben: Er will Gott durch seine Schöpfung jagen, er will ihn aus seinen Wolken fegen.

Fast 140 Jahre, so scheint es, hat Gott sich Zeit gelassen, ehe er Büchner endlich Antwort gab. Im Jahr 1972 erschien ein Song des Amerikaners Randy Newman, und dieses Meisterwerk, God’s Song, muss Newman von Büchners Gott in die Feder diktiert worden sein. ER ist es selbst, der hierin das Wort an uns richtet, und siehe, der Schöpfer ist ein unrührbarer, kalter Herr, dem die Menschheit weniger bedeutet als eine Kaktusblüte, und der über die Gebete lacht, welche die Menschen an ihn richten: «How we laugh up here in heaven at the prayers you offer me …»

Wie wir hier oben über euch lachen müssen! Warum «wir»? Natürlich könnte es der Pluralis Majestatis sein, den Gott hier verwendet. Aber vielleicht meint Newmans Gott auch die Gefolgschaft der Elenden, mit denen er sich im Himmel umgibt.

«Unsereins ist doch einmal unselig in der und der andern Welt. Ich glaub, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen.» Ich stelle mir Woyzeck als einen niederen Geräuschemacher vor, einen jener tauben Blechdosenglöckner, die im Himmel für die verheerendsten Schläge zuständig sind. Denn selbst wenn es keine Götter mehr geben sollte, so muss es, das hat Büchner uns gelehrt, Donnerhelfer ohne Zahl dort oben geben. Fünf Siebtel der Weltbevölkerung sind arm, zwei Siebtel reich; fünf Siebtel werden den Donner erzeugen, den sich die Übrigen gelassen anhören werden. Wenn es donnert, muss ich an Woyzeck denken.

Ein Text von Peter Kümmel.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 31, September 2015.

Das MAG können Sie hier abonnieren.