Tosca

Melodramma in drei Akten von Giacomo Puccini (1858-1924)

Libretto von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica

nach dem Drama «La Tosca» von Victorien Sardou

In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 30 Min. inkl. Pause nach dem 1. Akt nach ca. 50 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Gut zu wissen

Pressestimmen

«So muss eine Tosca sein»

NZZ, 16.12.2022

Auf dem Pult

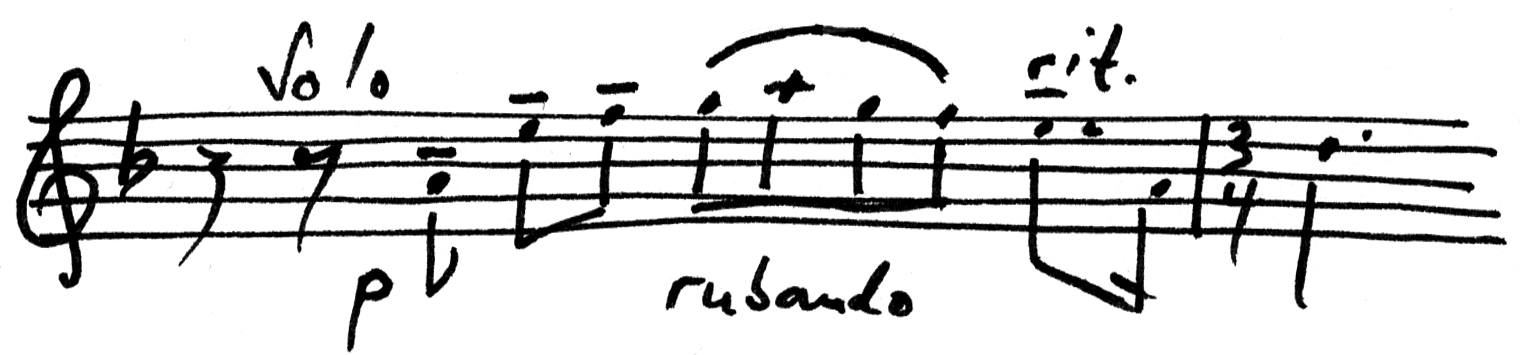

Das grosse Klarinettensolo im dritten Akt ist eine Oase in Puccinis «Tosca», die ansonsten von einem nervösen Grundton dominiert wird: Die Ereignisse überstürzen sich, es fallen schnelle Entscheidungen. Wenn hingegen der zum Tode verurteilte Cavaradossi auf der Engelsburg zu seinem Abschiedsbrief ansetzt, bleibt mit den ersten drei Tönen der Klarinette, die die Arie «E lucevan le stelle» anstimmt, die Zeit stehen. Noch eine Stunde hat Cavaradossi zu leben. All seine Sinne sind äusserst empfänglich, wie es typisch für Menschen in Extremsituationen ist. Er sieht («Und es leuchteten die Sterne»), riecht («die Erde duftete») und hört intensiv («das Tor zum Garten knarrte, Schritte huschten über den Kies»). Cavaradossi erinnert sich in diesem Moment nur an die schönen Dinge, die er mit Tosca erlebt hat, an die süssen Küsse, das sehnsuchtsvolle Liebkosen. Er bereut nichts in seinem Leben. Dies alles muss ich mit der Klarinette transportieren. Wichtig ist es, die Melodie ganz fein und leise anzufangen. Man braucht einen butterzarten Ton und ein schönes Legato, denn die Melodie darf nicht auseinanderfallen. Puccini schreibt mehrmals «rubando», es ist also teilweise sehr erwünscht, nicht streng mathematisch zu interpretieren, sondern mit grosser Flexibilität und vielleicht mit einem Hauch «Italianità». Denn jede Vorstellung ist anders, jeder Sänger des Cavaradossi ist anders, und Dirigentinnen und Dirigenten geben einem unterschiedliche Freiheiten. Die Stelle ist für eine A-Klarinette geschrieben, die ein etwas dunkleres Timbre als die B-Klarinette hat und natürlich sehr passend für eine nächtliche Szene ist – Puccini hatte ein unfassbar gutes Gespür für Instrumente und die Instrumentation. Für mich ist diese Arie jedes Mal wie ein Zückerchen. Ich freue mich den ganzen Tag darauf.

Rita Karin Meier

Auf der Couch

Das Motiv der erzwungenen Liebe kommt in vielen Opern vor, etwa in Mozarts Entführung aus dem Serail, wo Bassa Selim grossmütig darauf verzichtet, die Liebe zu Konstanze zu erzwingen. Oder in der Zauberflöte bei Sarastro, der Pamina gefangen hält und in einer schönen Arie verrät, wie es um ihn steht: «Zur Liebe will ich dich nicht zwingen, doch geb’ ich dir die Freiheit nicht.» Wenn wir uns daran erinnern, dass es im Unbewussten kein Nein gibt, sagt Sarastro: Wenn ich nur könnte – ich würde dich zwingen. Aber ich bin weise genug, zu erkennen, dass ich das, was ich eigentlich begehre, auf diesem Weg nicht finden werde.

Und dann Tosca. Die Szene des Konflikts ist modern: Ein diktatorisches Regime erpresst durch Folter Verrat. So soll in kaltem Kalkül, das auf die Macht der Angst setzt, jeder Widerstand gebrochen werden. Dann begegnen wir dem Riss im System. Baron Scarpia ist mit der Macht nicht zufrieden, die ihm seine Spitzel und seine Grausamkeit verschaffen – er will auch noch Liebe haben. Hybris, einst ein Fall für die Rache der Götter.

Der mächtige Mann, der Furcht weckt und sich Liebe wünscht, ist eine tragische Figur, die nur durch den Verzicht Grösse gewinnen kann. Wenn er die Macht behalten will, muss er bereit sein, auf die Liebe zu verzichten; das hat bereits Machiavelli unmissverständlich klar gemacht. Scarpia möchte mit den liebevollen Bindungen, die er mit heftigem Neid beobachtet, sein Machtspiel treiben – und doch etwas von ihnen abhaben. Er lässt Cavaradossi foltern, und während dieser schweigt, kann Tosca das Leid des Geliebten nicht ertragen und wird zur Verräterin. Das ist psychologisch gut beobachtet: Eigener Schmerz lässt sich leichter verarbeiten als das Leid eines geliebten Menschen.

Die menschliche Liebe ist aus zwei Elementen komponiert: der sexuellen Lust und der zärtlichen Bindung, die in der Nähe von Mutter und Kind wurzelt. Im Tierversuch hat sich gezeigt, dass Säugetiere (in den Experimenten meist Ratten) für ihre Kinder Schmerzen in Kauf nehmen, die sie weder für Nahrung noch für Sexualpartner riskieren. Menschen sind da nicht besser, aber auch nicht schlechter. Für unsere Bindungen opfern wir mehr als für alles andere. Toscas Angst, Cavaradossi zu verlieren, überkreuzt sich mit der Angst Scarpias, Tosca nicht zu gewinnen. Die stolze Frau, die ihn verachtet, wird für ihn zum Symbol einer Drohung, die er um jeden Preis aus der Welt schaffen möchte.

Wer rätselt, was mächtige Männer antreibt, Liebe zu erzwingen, kann von Scarpia lernen. Es ist nicht so sehr Lust, die er begehrt, es ist vor allem die Angst, der Grenze seiner Macht zu begegnen. Wenn die männliche Machtfantasie derart aufgebläht ist, wie Diktaturen das versprechen, genügt die geringste Ohnmachtserfahrung, um das Selbstgefühl bis in seine Grundfesten zu erschüttern.

Ja, Liebe ist riskant und kann enttäuscht werden. Aber wer auf sie vertraut, gewinnt ein Stück lebendiger Intensität, nach dem sich der Machtmensch vergeblich sehnt. Wo in Trennungskonflikten moderner Paare Liebesenttäuschung nicht betrauert werden kann, sondern in Misstrauen und Vernichtungswillen umschlägt, tragen die Kinder ihr Leben lang eine Last. Sie mögen wissen, dass ihre Eltern sich einmal geliebt haben müssen. Aber erlebt haben sie diese Liebe nie. Wir wissen nicht, ob Scarpia einmal ein solches Kind war, aber es ist gut dokumentiert, dass Menschen durch erlebte Bindungen bindungsfähig werden und Eltern, die vor allem mit Hass beschäftigt sind, wenig Raum für Empathie haben.

Text: Wolfgang Schmidbauer, Psychoanalytiker und Buchautor

Illustration: Anita Allemann

Die geniale Stelle

Nur wenige Minuten noch, dann wird Mario Cavaradossi in die Gewehrläufe des Hinrichtungskommandos sehen. Er wird sterben, weil er einem politisch Verfolgten zur Flucht verholfen hat. Aber das Bewusstsein, das Richtige getan zu haben, tröstet ihn nicht. Ihm bleiben nur Todesgrauen und unstillbarer Abschiedsschmerz. Für den Weg seines Helden zum Ort des Sterbens hat Puccini eine jener für ihn typischen Melodien erfunden, die schon beim ersten Hören so vertraut klingen, als habe man sie schon immer gekannt. Die tieftraurige, mehrfach ansteigende und immer wieder kraftlos zurücksinkende Linie in der tiefen Lage der Streicher zeichnet vielleicht die Bewegungen des Einsamen, der zum Himmel aufschaut und angesichts der endlosen Leere den Blick sinken lässt. Vielleicht kommt man dem Gestus dieser Melodie noch näher, wenn man an die vergeblichen Flugversuche eines Vogels mit gebrochenen Schwingen denkt. Strukturell handelt es sich bei dieser Passage um das Vorspiel zu der Arie, die jeder Hörer, der mit den Konventionen der Oper einigermassen vertraut ist, an dieser Stelle erwartet. Aber der Komponist enttäuscht diese Erwartung gleich zweimal. Denn zwischen das Vorspiel und den eigentlichen Beginn der Arie schiebt sich ein rezitativisch trockener Dialog, gefolgt von der Verarbeitung eines Motivs, aus dem ersten Akt der Oper: Cavaradossi will einen Abschiedsbrief schreiben, vermag es aber nicht, weil ihn die Erinnerung an seine erste Liebesnacht mit Tosca überkommt.

Nun ist alles für den Gesangseinsatz, den eigentlichen Arienbeginn, vorbereitet. Und Puccini scheint hier nun wirklich der Opernkonvention zu folgen, tut dies aber erneut auf unerwartete Weise: Nicht der Sänger intoniert die melodische Linie des Vorspiels, sondern, nun in hoher Lage und «dolcissimo», die Klarinette. Die Singstimme tritt erst vier lange Takte später hinzu, und nimmt die melodische Linie nicht auf. Vielmehr stammelt sie den Text emotionslos auf einem Ton, als würde jede Bewegung von der Last der Todesgewissheit erstickt. Zwischen der Orchestermusik und der Gesangsstimme entsteht ein wahrhaft herzzerreissender Kontrast, eine Wirkung die wohl keine noch so weit ausschwingende Bewegung der Singstimme erreichen könnte. Die Klarinette übernimmt «äusserst zärtlich» den Gesang, zu dem die menschliche Stimme nicht fähig ist. Sie lässt hörbar werden, was in Cavaradossi lebt und nicht nach aussen dringen kann.

Puccini ist ein durchaus umstrittener Komponist. Wann immer von ihm die Rede ist, ist der Vorwurf schnell zur Hand, ihm sei auch das banalste Mittel recht gewesen, um die Tränendrüsen des Publikums recht ausgiebig zu massieren. Der rationale Kern dieser Unterstellung ist: Puccini kennt wie kaum ein anderer Komponist einen Tonfall für die Darstellung seelischer Zustände an der Grenze unserer Erfahrung und vermag, Situationen extremer Emotionalität so zu komponieren, dass der Zuhörer sie unmittelbar miterlebt und sich ihrer Kraft nicht entziehen kann. Indem er es geradezu demonstrativ vermeidet, die Emotionen des Todgeweihten auszumalen, eröffnet er einen Raum, in dem die Hörer das Unbegreifliche imaginieren können. Das wiederum bahnt den Weg zum Miterleben des existenziellen Aufschreis der gequälten Seele, der sich im Schlussteil der Arie dann doch Bahn bricht. Die Kraft des Mitleids, die Puccini hier entfesselt, macht es möglich, einen Blick in die schmerzlichsten Bereiche der menschlichen Existenz zu werfen.

Text von Werner Hintze.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 85, Oktober 2021.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Tosca

Synopsis

Tosca

Erster Akt

Innenraum der Kirche Sant’Andrea della Valle

Der aus den Verliesen der Engelsburg entflohene politische Gefangene Cesare Angelotti sucht in der Privatkapelle seiner Schwester, der Marchesa Attavanti, Schutz vor seinen Verfolgern. Nacheinander erscheinen der Mesner und der Maler Cavaradossi, der an einem Madonnenbild arbeitet. Ohne sie zu kennen, hat er die Marchesa Attavanti während ihrer Kirchgänge beobachtet und heimlich als Modell für seine Magdalena benutzt. Schwärmerisch vergleicht der Maler die Schönheit seiner Geliebten, der gefeierten Primadonna Floria Tosca, mit der von ihm gemalten Magdalena.

Kaum hat sich der Mesner entfernt, verlässt Angelotti sein Versteck. Cavaradossi erkennt ihn und erklärt sich bereit, ihm bei der Flucht zu helfen. Doch als von draussen Toscas Rufe zu hören sind, muss sich Angelotti erneut verbergen. Die eifersüchtige Diva ist überzeugt, dass Cavaradossi mit einer anderen Frau zusammen war. Besorgt um Angelotti, gelingt es Cavaradossi, ihre Verdächtigungen zu zerstreuen. Für den Abend wird ein Stelldichein verabredet. Im Gehen erkennt Tosca in der Madonna auf Cavaradossis Gemälde die Marchesa Attavanti. Der Maler versichert ihr, dass es sich nur um eine unbekannte Kirchgängerin handele. Halbwegs beruhigt verlässt Tosca die Kirche.

Angelotti kommt erneut aus seinem Versteck. Während Cavaradossi ihm den Weg zu seiner Villa erklärt, verkündet ein Kanonenschuss, dass die Flucht entdeckt worden ist. Zusammen verlassen beide die Kirche. Der Mesner stürzt mit den Kapellsängern herein: Der Erzfeind Napoleon ist besiegt worden! Für den Abend ist eine Siegesfeier anberaumt, bei der Tosca als Solistin in einer neuen Kantate auftreten soll.

Unerwartet erscheint Baron Scarpia, der Chef der Polizei. Gemeinsam mit seinem Gefolgsmann Spoletta hat er Angelotti bis in die Kirche verfolgt. Das Verhör des Mesners bestärkt Scarpia in der Vermutung, dass der als Sympathisant der Republikaner bekannte Cavaradossi dem entflohenen Gefangenen geholfen hat.

Tosca kehrt zurück, um ihrem Geliebten mitzuteilen, dass die abendliche Verabredung wegen der Siegesfeier nicht stattfinden könne. Scarpia, der Tosca begehrt, ergreift die Gelegenheit, Toscas Eifersucht zu wecken und so Angelottis Versteck in Erfahrung zu bringen. Er zeigt ihr den Fächer der Marchesa Attavanti, den er kurz zuvor entdeckt hat. Rasend vor Eifersucht stürzt Tosca davon, um ihren Liebhaber zur Rede zu stellen – Scarpias Spione folgen ihr. Der Polizeichef geniesst die Vorfreude auf den Triumph, Cavaradossi am Galgen und Tosca in seinen Armen zu sehen.

Zweiter Akt

Scarpias Gemächer im Palazzo Farnese

Scarpia hofft, sein Verlangen nach Tosca stillen zu können und sendet ihr, die im gleichen Gebäude bei der königlichen Siegesfeier auftritt, ein Billett, in dem er sie zu sich bittet.

Der Agent Spoletta bringt die Nachricht, dass man Angelotti nicht gefunden habe, wohl aber sei Cavaradossi festgenommen worden. Von Scarpia befragt, leugnet der Maler, mit Angelot tis Flucht zu tun zu haben. Gleich darauf betritt Tosca den Raum. Bevor Cavaradossi zur Folter gebracht wird, beschwört er sie, das Versteck Angelottis nicht zu verraten.

In wilder Auseinandersetzung mit Scarpia weigert sich die Sängerin, ihr Wissen preiszugeben, doch als er anordnet, die Folterqualen zu verstärken, verrät sie das Versteck. Cavaradossi wird hereingeschleppt. Er stösst Tosca als Verräterin zurück.

Sciarrone, ebenfalls ein Agent Scarpias, meldet die Wende in der Schlacht von Marengo: Napoleon ist Sieger! Cavaradossis Freudenausbruch beendet Scarpia, indem er ihn zur Hinrich tung abführen lässt.

Auf die Frage der Sängerin, was Cavaradossis Befreiung koste, nennt Scarpia seinen Preis: Tosca selbst.

Ihr Hass schürt seine Begierde. Vom Himmel im Stich gelassen, willigt sie gebrochen ein: Sie will für ihren Geliebten das Opfer bringen, sich Scarpia hinzugeben.

Der Polizeichef erklärt, dass er Cavaradossi nicht ohne weiteres freilassen könne und man deshalb eine Scheinhinrichtung inszenieren müsse. Tosca verlangt von Scarpia noch einen Geleitbrief für sich und den Geliebten. Nachdem Scarpia das Dokument ausgestellt hat und er seinen Preis einfordern will, ersticht ihn Tosca.

Dritter Akt

Plattform der Engelsburg

Cavaradossi erwartet seine Hinrichtung. In Gedanken an Tosca und ihre gemeinsame Liebe schreibt er ihr einen letzten Brief. Da erscheint sie selbst. Sie zeigt Cavaradossi den Geleitbrief, schildert ihm, was geschehen ist, und gibt ihm Instruktionen für die bevorstehende Scheinhinrichtung.

Das Hinrichtungskommando erscheint. Die Soldaten feuern, Cavaradossi fällt. Als das Kommando abgezogen ist, stürzt Tosca zu Cavaradossi. Voller Entsetzen muss sie feststellen, dass der Geliebte tot und sie einem Betrug zum Opfer gefallen ist. Vor den nahenden Häschern springt Tosca in den Tod.